二模成绩震荡的普遍性与预警价值

在高考冲刺的关键阶段,模拟考试成绩的剧烈波动往往让家长和学生陷入深度焦虑,根据教育部基础教育质量监测中心近三年数据显示,全国有37.6%的考生在二模阶段出现超过30分的成绩波动,其中12.3%的学生成绩下滑幅度超过50分,这种看似异常的"成绩塌方"现象,实际上折射出备考过程中的关键问题。

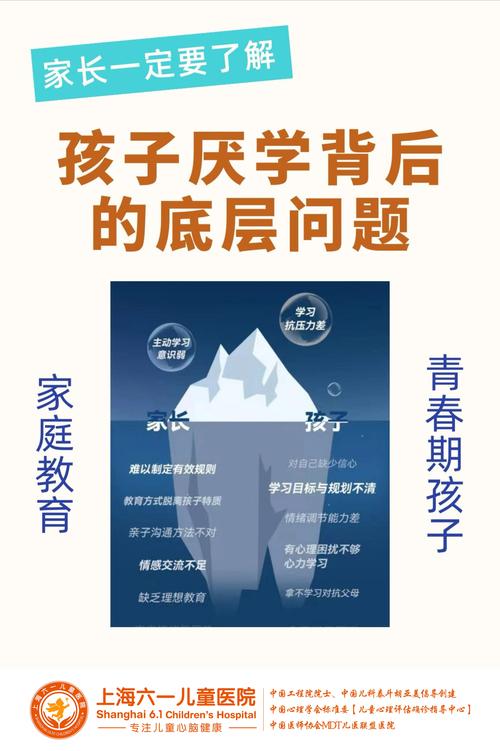

典型家长反应通常呈现三种极端:过度焦虑型(占比43%)、横向比较型(32%)、病急乱投医型(25%),一位海淀区重点中学的班主任曾在教后记中写道:"二模成绩单就像一面魔镜,既照出学生的知识漏洞,更折射出家庭的备考生态。"我们需要清醒认知:成绩波动不是灾难预告,而是珍贵的诊断报告。

认知纠偏:破除备考误区的四大关键点

-

警惕"二模等同论"陷阱 大量实证研究表明,二模与高考成绩相关系数仅为0.68,低于一模的0.72,北京教育考试院2022年跟踪数据显示,二模成绩在高考实现逆袭的学生占比达28.9%,某省状元在访谈中坦言:"二模的打击让我重新校准复习方向,反而成就了最终突破。"

-

规避"归因偏差"误区 维纳归因理论揭示,将失利简单归咎于能力或运气都是危险倾向,某教育心理学团队开发的"三维归因模型"(知识维度、策略维度、状态维度)显示,二模失分中68%源于应试策略问题,而非知识储备缺陷。

-

破除"过度干预"迷思 北京大学临床心理中心的研究表明,家长每增加1小时监督时间,考生焦虑指数上升0.3个标准差,更有效的做法是建立"支持型陪伴",某重点中学实验班推行的"三米原则"(保持适当物理距离,给予心理安全感)显著提升了备考效率。

-

警惕"病急乱投医"陷阱 突击报班、疯狂刷题、迷信押题等应激反应往往适得其反,南京师范大学备考策略研究显示,盲目增加30%学习时长,知识留存率反而下降18%,科学做法应是进行系统的学情诊断,某省特级教师团队开发的"错题溯源五步法"可使复习效率提升40%。

行动指南:五步破局法实现精准提升

建立三维诊断体系 (1)知识维度:使用"考点映射法"绘制失分点分布图 (2)策略维度:采用"过程还原法"复盘应试流程 (3)状态维度:运用"生物节律监测"记录身心状态

某考生案例:通过绘制数学失分图谱,发现解析几何模块存在系统性薄弱,经针对性强化后该板块得分率提升62%。

构建错题价值转化系统 (1)分类标准:按"知识型"、"技能型"、"策略型"分类归档 (2)处理流程:标注错因→提炼模型→变式训练 (3)监控机制:建立错题复发预警指数

某重点中学实践表明,科学管理错题可使同类型错误重复率降低75%。

实施精准补强计划 (1)时间分配:遵循"二八定律",聚焦高频考点 (2)方法选择:基础薄弱者采用"概念链重构法",瓶颈突破者使用"思维脚手架技术" (3)效果验证:设置阶段性微测试(单科限时训练)

某教育实验显示,精准补强策略可使单科成绩在20天内提升15-25分。

心理调适:构建家庭支持系统的三个支点

-

沟通模式转型 (1)摒弃"问责式"对话,建立"探究式"交流 (2)运用"三明治反馈法":肯定+建议+鼓励 (3)设置"情绪安全阀":每天15分钟非学习话题

-

压力管理方案 (1)考生端:导入正念呼吸训练(每天3次,每次5分钟) (2)家长端:建立焦虑指数自评机制 (3)家庭共同:实施"运动解压计划"(日均30分钟有氧运动)

-

认知重构训练 (1)发展性视角:将挫折转化为成长契机 (2)过程性评价:建立"进步积分系统" (3)可能性思维:制作"成功案例启示录"

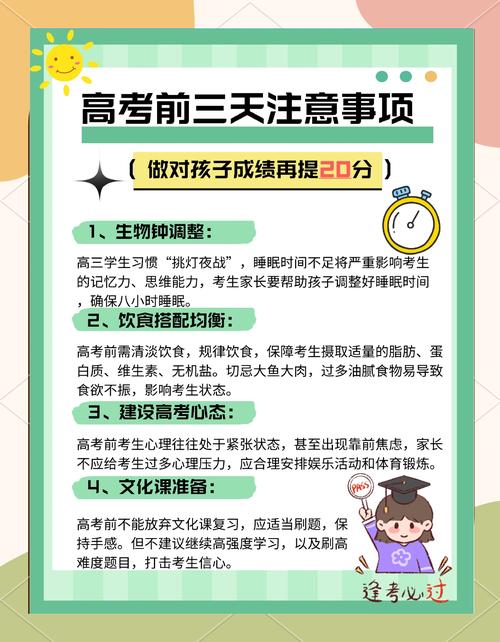

决胜策略:临考阶段的关键把控

-

节奏调控 (1)实施"峰谷学习法",匹配个人生物节律 (2)推行"番茄工作法"改良版(学习45分钟+休息15分钟) (3)建立"模拟考试生物钟",同步高考时间安排

-

应试策略优化 (1)时间分配:制定个性化答题时序表 (2)风险管控:建立"止损机制"(单题限时、模块跳转) (3)应急预案:设计常见突发状况应对流程

-

状态保持要诀 (1)营养管理:采用"5+3+2"饮食模式(碳水50%、蛋白质30%、果蔬20%) (2)睡眠保障:执行"睡眠银行"制度(保证6小时基础睡眠) (3)心理暗示:设计个人专属激励系统(成功影像、榜样语录等)

二模成绩的剧烈波动恰似备考路上的警示灯,它既不是终点判决,更非命运定数,教育的真谛在于唤醒而非淘汰,成长的本质是突破而非完美,当家庭、学校、学生形成教育合力,以科学认知为舵,以精准行动为帆,必能在高考航程中校准方向,破浪前行,每个挫折都蕴藏着等量的成长机遇,关键在能否将其转化为向上的阶梯。