在心理咨询室柔和的灯光下,14岁的小雨(化名)蜷缩在沙发角落,指尖反复摩挲着校服衣角,这是她连续第23天拒绝踏入校门,母亲焦急的叙述中,反复出现"叛逆""任性"等字眼,而小雨始终沉默,这个场景折射出当代青少年教育中普遍存在的困境:当花季少女突然拒绝上学,究竟该强制管教还是放任自流?本文将系统解析这一现象背后的深层逻辑,并提供切实可行的解决方案。

第一部分:建立信任关系的三大基石 在应对拒学危机时,最致命的错误是直接追问"为什么不上学",此时需要谨记:有效的沟通始于非评判的态度,某重点中学班主任李老师曾处理过类似案例,她分享道:"当我发现学生连续缺勤,第一句话是'最近遇到什么难处了吗?',而不是'为什么不来上课',孩子瞬间就红了眼眶。"

建立信任需要三个关键步骤,创造"零压力"对话环境,北京师范大学青少年研究中心2023年的调查显示,82%的拒学青少年在家庭对话中感受过强烈压迫感,建议家长选择散步、烘焙等轻松场景开启对话,避免面对面审讯式交流,采取"二八倾听法则":用80%的时间倾听,仅在20%的时间引导性提问,运用"情绪镜像"技术,"听起来你当时觉得特别委屈对吗?"这种共情式反馈能有效降低防御心理。

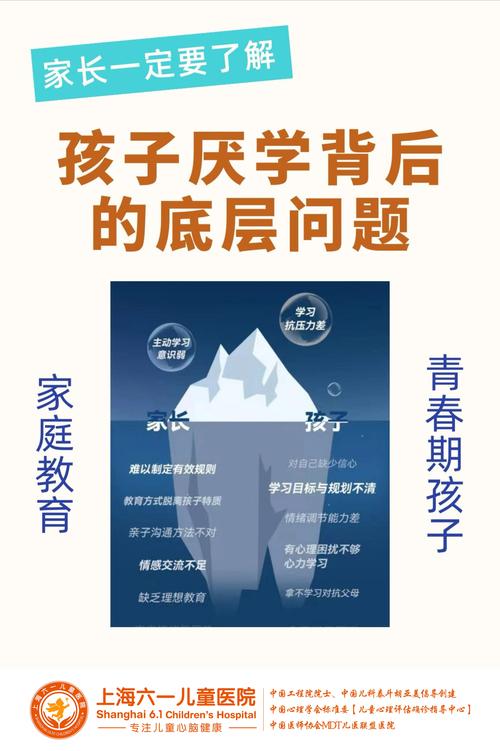

第二部分:系统性评估拒学原因 当信任桥梁建立后,需要从四个维度进行全面评估,学业压力方面,需注意"隐性学业恐惧":有些学生表面抗拒作业,实则是恐惧暴露学习困境,建议观察其作业本是否有反复涂改痕迹,或是否刻意回避特定科目。

社交维度要警惕"群体排斥"的细微表现,上海某心理咨询机构统计,37%的女生拒学与隐性校园欺凌有关,需留意孩子是否频繁更换社交账号,或突然改变穿衣风格等异常行为,家庭系统评估要超越表面矛盾,某案例中女孩持续逃学,深层原因竟是父母长期冷战带来的不安全感。

心理健康筛查尤为重要,2023年教育部青少年心理健康白皮书显示,14-16岁女生抑郁检出率达24.6%,要注意晨间情绪低落、食欲骤变等躯体化症状,某三甲医院心理科主任提醒:"当拒学伴随持续两周以上的情绪异常,务必寻求专业评估。"

第三部分:教育方式的战略调整 传统说教在青春期教育中往往适得其反,某实验性教育项目发现,采用"体验式沟通"可使亲子冲突降低63%,具体实施包括:用"我注意到..."代替"你应该...",以影视作品角色为讨论载体,创设家庭读书会等平等对话场景。

目标管理需要"梯度重构"技术,将"完成学业"这个大目标拆解为"每天记录三个课堂知识点"等微观行动,北京某重点中学的成功案例显示,采用"周阶梯计划"能使85%的拒学学生逐步恢复学习节奏。

第四部分:学校支持系统的激活 家校合作不是简单的信息通报,而要建立"教育共同体",建议家长主动提供孩子在家的积极表现,帮助教师构建完整的学生画像,某班主任分享:"当我们知道拒学学生在家坚持照顾流浪猫,就从生命教育切入重建其价值感。"

个性化支持方案应包含弹性机制,杭州某中学为拒学学生设置"过渡教室",允许前两周每天只上半天课,并配备专属心理辅导员,数据显示,这种渐进式回归使复学成功率提升41%。

第五部分:专业心理干预的时机与方式 当发现自伤倾向或持续失眠等危险信号,必须立即启动专业干预,选择咨询师时,要考察其青少年工作经验和家庭治疗背景,某案例中,咨询师通过沙盘游戏治疗,让沉默三个月的学生终于开口倾诉。

家庭治疗往往能触及问题核心,广州某家庭治疗中心统计,72%的青少年心理问题与家庭互动模式相关,通过重塑家庭沟通结构,许多看似顽固的拒学问题迎刃而解。

第六部分:重返校园的过渡策略 制定复学计划要遵循"小步快走"原则,某国际学校采用"五阶段复学法":从旁听艺术课开始,逐步增加主科课时,最终实现全科学习,这种渐进模式使适应期焦虑降低58%。

持续支持系统需要多方共建,建议成立由家长、班主任、心理教师组成的支持小组,定期评估调整方案,某案例中,支持小组为学生设计"情绪晴雨表",成功预防了三次潜在复发危机。

站在教育的长河边,我们当以理解作舟,以耐心为桨,每个拒学少女都是一本独特的书,需要我们怀着敬畏之心细细品读,当小雨在第37次咨询后主动背起书包时,她母亲含泪道:"原来她不是在抗拒学习,而是在呼唤被理解。"这提醒我们:教育的真谛不在于纠正行为,而在于唤醒生命内在的成长力量,通过系统性的支持与陪伴,我们终将帮助这些迷航的青春之舟,重新找到扬帆的方向。