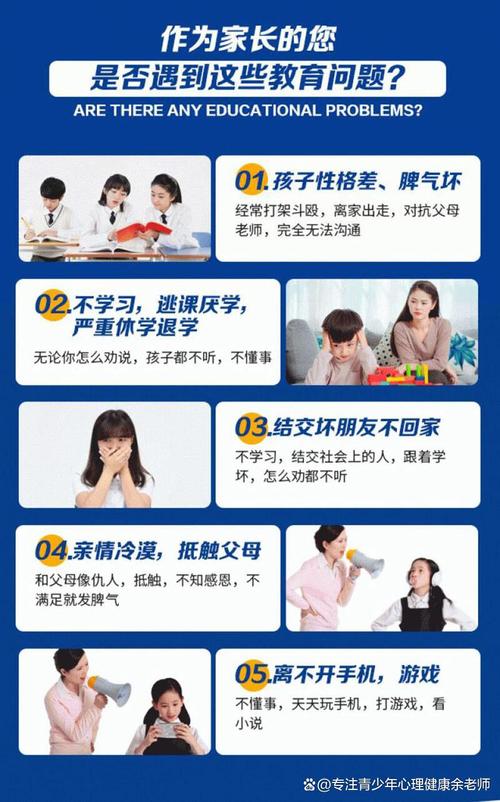

"砰"的一声摔门声震得王女士手指发颤,这是15岁的儿子这周第三次拒绝上学,望着餐桌上原封不动的早餐,这位单亲母亲第一次感受到教育的无力感,这样的场景正在全国数百万家庭重复上演:据统计,我国青少年心理发展研究院2023年数据显示,12-18岁群体中有37.6%存在阶段性厌学情绪,其中14.2%已发展为持续性拒学行为,当教育焦虑撞上青春风暴,父母该如何架起理解的桥梁?

解码青春期:被误读的"叛逆火山"

当15岁的林晓宇突然开始逃课泡网吧时,父亲老林用皮带抽断了三根晾衣架,这个曾经蝉联年级前十的"别人家孩子",在短短三个月内蜕变成让班主任头疼的问题少年,但心理辅导师在沙盘游戏中发现,晓宇摆放的破碎家庭模型暗示着父母离异带来的创伤记忆。

青春期远非简单的"叛逆期",而是人类第二次脑神经重构的关键阶段,前额叶皮质与边缘系统的发育失衡,使青少年如同带着高性能引擎却缺乏刹车的赛车手,此时大脑杏仁核对负面情绪的敏感度提升40%,而前额叶的情绪调节功能要到25岁才完全成熟,这意味着那个摔门而去的少年,正在经历比成人强烈数倍的情绪海啸。

哈佛大学发展心理学教授丹尼尔·吉伯特的研究显示,青少年对"被理解"的需求强度是童年期的3倍,但对"被说教"的抵触指数却达到峰值,当晓宇在咨询室说出"他们离婚那天,书包里的奖状突然变得很可笑"时,老林才惊觉儿子用厌学行为掩盖着更深层的心理创伤。

厌学背后的六重镜像折射

在教育现场摸爬滚二十载的心理咨询师张黎记录过487个厌学案例,发现其背后交织着复杂的心理图景:

-

学业效能感崩塌:当重点中学的周测排名像绞索般勒紧,前50%的标签足以摧毁某些孩子的自我价值认知,北京师范大学2022年调研显示,63.4%的厌学者存在"习得性无助"心理机制。

-

关系网络断裂:那个总被嘲笑的转学生、那道永远解不开的师生隔阂,都可能成为压垮骆驼的稻草,青少年发展研究中心数据显示,校园人际关系问题导致的厌学占比达28.9%。

-

存在意义迷失:"学这些到底有什么用?"17岁的艺术特长生李薇在日记本写满质疑,当工具理性教育遭遇存在主义觉醒,价值观冲突往往一触即发。

-

家庭情感冻结:父亲永远在谈股票的涨跌,母亲只关心年级排名,情感银行长期亏空的孩子,最终会关闭沟通的账户。

-

神经发育失衡:注意缺陷多动障碍(ADHD)、阅读障碍等神经发育问题,常被误解为学习态度问题,上海儿童医学中心统计显示,12.7%的拒学儿童存在未被识别的神经发育异常。

-

创伤后应激反应:校园霸凌、家庭暴力等创伤经历,会引发潜意识层面的学习回避,就像晓宇用网吧的喧嚣来麻痹父母离异的痛苦记忆。

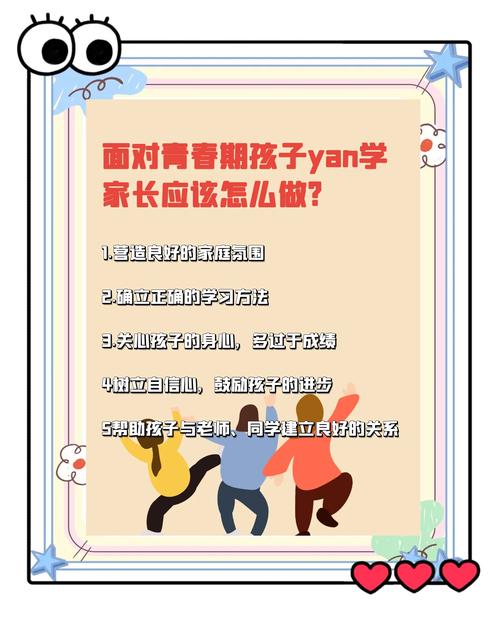

破冰五步法:从对抗到共生的教育进化

第一步:建立情绪缓冲带 当孩子再次摔门拒学时,请先完成三个深呼吸,脑科学研究表明,人类前额叶在情绪激动时需要90秒才能恢复理性,试着说:"你现在一定很难受,需要我陪你静静吗?"而非"你必须马上去上学!"

第二步:启动非暴力沟通 拆除"你总是""你应该"的指责性语言,改用观察式表达:"我注意到这周有三个早上你都说肚子疼,能和我聊聊真实原因吗?"青少年的心理防御机制如同含羞草,粗暴触碰只会让其紧闭心扉。

第三步:重构认知坐标系 帮助孩子建立多元评价体系,可以尝试"优势清单"练习:连续七天记录孩子展现出的非学业优势,不论是耐心照顾宠物,还是巧妙化解朋友矛盾,这能有效修复被分数摧毁的自我认同。

第四步:搭建过渡性空间 对于严重拒学的孩子,不妨协商阶段性调整方案,深圳某重点中学的"弹性复学计划"显示,允许每天先到校两小时,配合心理咨询,三个月内87%的学生能逐步恢复常规学习。

第五步:启动家庭治疗模式 在家庭系统治疗中,咨询师常使用"雕塑技术":让家庭成员用肢体动作呈现关系形态,当父母看到孩子蜷缩在墙角,而自己摆出居高临下的姿态时,往往能瞬间理解孩子的压迫感。

重建学习动力的三个支点

-

意义感锚定:带高二学生参观科技馆,当看到量子计算机原型机时,那个沉迷游戏的孩子眼睛突然发亮:"原来课本上的公式真的能改变世界!"

-

掌控感修复:将学习目标分解为可完成的微挑战,比如数学先从每天弄懂一个例题开始,逐步积累"我能行"的正向体验。

-

联结感重塑:组织学习小组时,让擅长美术的孩子负责板书设计,使每个成员都能找到价值支点,同伴认同是青春期最珍贵的学习催化剂。

教育者的自我革命

某重点高中校长在教师培训时分享:"我们总抱怨孩子沉迷短视频,却不肯花十分钟看看他们追捧的UP主究竟创造了什么价值。"这揭示着教育者最该补课的,或许是"青少年文化素养"。

家长更需要定期进行"认知体检":检查自己的教育观念是否停留在工业化时代,当AI已经开始撰写论文,我们是否还要用背诵能力来衡量未来人才?参加家长课堂的赵先生感慨:"原来孩子抗拒的不是学习,而是被物化为考试机器的感觉。"