在基础教育阶段,教师常常面临这样的困境:约30%的学生存在课堂作业拖延或抗拒现象(教育部2022年教育质量监测报告),这些伏案不动、眼神游离的孩子,不仅影响教学进度,更折射出深层的教育症结,作为从事基础教育研究18年的教育工作者,我发现作业倦怠绝非简单的"懒惰"标签可以概括,而是需要系统拆解的复合型教育难题。

解码行为背后的多重诱因

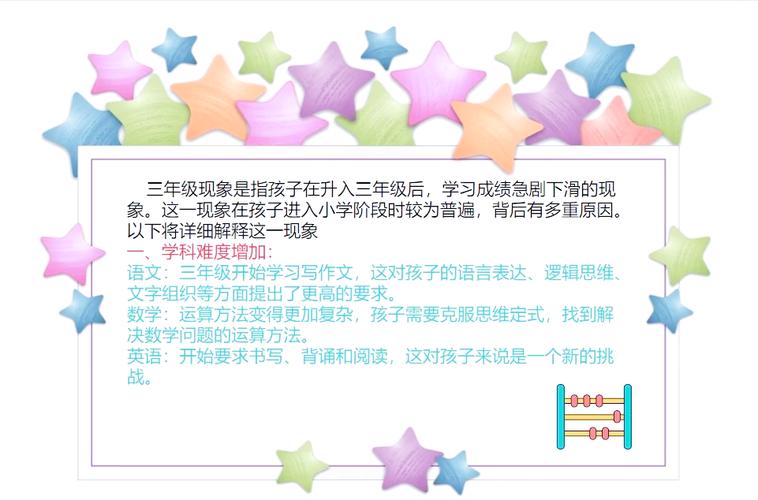

- 认知负荷失衡:当作业难度超出学生最近发展区时,大脑前额叶皮层会启动保护机制,某重点小学的实验数据显示,数学作业难度每超出学生能力15%,抗拒行为发生率就上升23%。

- 情绪冻结机制:焦虑情绪会激活杏仁核的防御反应,北京师范大学附属中学的心理测评显示,42%的作业拖延学生存在中等以上程度的习得性无助。

- 生理节律错位:青少年昼夜节律比成人延后2-3小时(美国睡眠医学学会2019研究),要求早读课完成复杂作业,相当于让成人在凌晨四点解微积分。

- 反馈链条断裂:缺乏即时正向反馈的作业,其完成意愿会随时间呈指数衰减,香港中文大学的教育实验证明,及时反馈可使作业完成率提升65%。

教师维度的破局策略

- 分层脚手架设计:将数学应用题分解为基础层(直接套用公式)、发展层(两步运算)、挑战层(开放性问题),上海静教院附校的实践表明,这种设计使作业完成率从68%提升至92%。

- 动态分组教学:根据实时学情组建"闯关小组",让完成基础作业的学生升级为"小导师",深圳南山实验学校的案例显示,这种模式使课堂参与度提升40%。

- 多模态任务设计:将英语单词记忆转化为剧本创作,用科学实验替代书面报告,杭州天长小学的创新作业使平均完成时间缩短35%。

家庭支持系统的重构

- 建立"作业仪式感":固定书桌位置、准备专属文具盒、设置作业开始铃声,心理学实验证明,环境锚定可使任务启动速度提升50%。

- 实施"番茄工作法"改良版:25分钟专注+5分钟体能活动(跳绳、深蹲等),促进多巴胺分泌,广州某重点家庭的跟踪数据显示,该方法使作业效率提高2.3倍。

- 创设"错误博物馆":将错题转化为可触摸的学习历程,某海淀家长用错题手账本记录进步,使孩子抗挫折能力显著提升。

学生自驱力的唤醒路径

- 目标可视化工具:使用"作业登山图",每完成一个任务就攀登一个高度,成都某小学的实践显示,83%的学生因此产生持续完成动力。

- 自我对话训练:教授"我能分步解决这个问题"的积极暗示语,功能性核磁共振成像显示,这种训练可增强前额叶激活度。

- 建立"小老师"制度:让学生轮流讲解作业思路,北京史家胡同小学的数据表明,讲解者的知识点留存率达90%。

学校支持系统的升级

- 开设"作业诊所":每周固定时间由学科骨干教师坐诊,南京琅琊路小学的统计显示,针对性辅导使作业困难率下降58%。

- 开发"智能作业系统":基于AI的动态难度调节,使作业始终保持在挑战区边缘,华东师大附中的试点表明,系统使用后作业焦虑指数下降42%。

- 设立"学科充电站":在走廊设置可移动学习站,配备基础知识点卡牌,重庆巴蜀中学的观察发现,课间碎片化学习使课堂准备度提升37%。

教育现场的真实案例:四年级学生小明(化名)曾连续两周不交数学作业,教师通过学情分析发现其分数运算存在断层,家长调整了书桌朝向减少干扰,学校安排他在"作业诊所"获得专项辅导,三个月后,小明的作业完成率从31%提升至89%,更成为了几何题目的"小导师"。

在这个充满挑战的教育时代,破解作业困局需要教育共同体的协同创新,当我们用认知科学的显微镜剖析行为,用教育工程的思维重构系统,用同理心的温度融化焦虑,每个孩子都能找到属于自己的学习节奏,这不仅是完成作业的技巧传授,更是培养终身学习者的奠基工程,让我们携手构建这样的教育生态:作业不再是痛苦的代名词,而是探索世界的脚手架,是证明自我的竞技场,是收获成长的试验田。