七月的阳光透过教室玻璃,照在小雨攥着数学试卷的手上,那个醒目的红色数字像一把小刀,在她心里划出深深的失落,此刻站在校门口的家长群里,正潜伏着无数个"小雨妈妈"——她们或焦虑地刷着手机等待排名公布,或暗自计算着补习班的费用,当孩子捧着不如预期的成绩单走出校门时,考验的不仅是孩子的心理承受力,更是父母教育智慧的试金石。

错误应对:那些正在摧毁孩子信心的"激励"方式

在心理咨询室,15岁的浩然低着头说:"每次考砸,爸爸都会翻出他当年全县第三的成绩单。"这种代际比较正在全国36.8%的家庭上演(中国家庭教育研究院,2023),当父母用"我当年如何"开启谈话,潜台词是"你现在不够好",比较式教育导致的直接后果,是73%的中学生会刻意隐瞒考试成绩(青少年心理发展白皮书)。

更隐蔽的伤害来自"鼓励式否定":"这次是失误,下次肯定能考好!"看似温暖的安慰,实则剥夺了孩子面对失败的权利,教育心理学家李明博指出:"这种即时否认真实体验的安慰,会让孩子形成'失败可耻'的认知,最终发展出回避型人格。"

最危险的莫过于将成绩与爱挂钩:"考成这样对得起我们吗?"某重点中学的调查显示,42%的青少年认为父母的爱有条件,这种情感勒索会导致两种极端:拼命讨好型人格或彻底自我放弃,当孩子将自我价值与分数绑定,就埋下了终身焦虑的种子。

科学引导:五步构建抗挫力培养系统

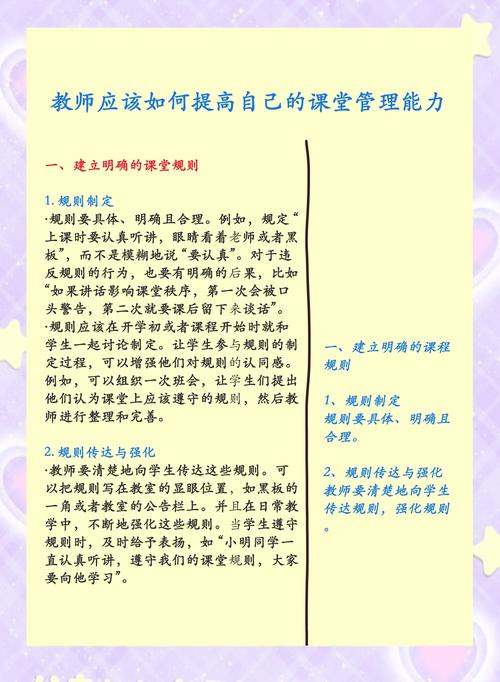

第一步:情绪冷却期的智慧处理 海淀区特级教师王芳分享了一个案例:当女儿物理考砸时,她用了三天时间准备谈话——第一天整理自己的失望情绪,第二天观察孩子的行为模式,第三天选择在烘焙蛋糕时开启对话,这个缓冲期让理性回归,避免情绪化反应,神经科学研究显示,人在应激状态下前额叶皮层活动降低30%,此时进行教育谈话效果最差。

第二步:共情沟通的三层递进法 "我看到你最近复习到很晚"(事实陈述)、"这个成绩可能让你很难受"(情感确认)、"我们一起想想可以做些什么"(行动引导),这种沟通模式激活了孩子大脑中的镜像神经元,使其产生被理解的神经反应,广州某重点中学的实验表明,采用共情沟通的学生,三个月后学习主动性提升57%。

第三步:归因训练中的认知重塑 将"我太笨了"转化为"这次复习方法需要调整",需要家长带领孩子进行归因训练,建议使用"3W分析法":What(具体哪个知识点失分)、Why(概念不清还是练习不足)、How(如何针对性改进),北京师范大学实验中学的跟踪调查显示,持续进行归因训练的学生,抗挫折能力是普通学生的2.3倍。

第四步:目标拆解的可视化管理 帮助孩子将"下次考好"转化为可操作的阶段性目标,例如数学从70分到85分的提升计划:每周重点突破2个知识点,每天完成3道典型例题,建立错题本可视化进度,上海教育科学研究院的数据表明,目标可视化的学生达成率比普通学生高41%。

第五步:优势迁移的心理建设 "你这次作文得分是年级前十"——在劣势学科中发现闪光点,能激活大脑奖赏回路,清华大学积极心理学研究中心建议采用"优势迁移法":将优势学科的学习策略复制到薄弱领域,例如将语文阅读的批注法用于历史材料分析,用美术的空间思维辅助几何学习。

真实案例:从59分到成长型思维的蜕变

初二学生小宇的物理试卷上,鲜红的59分刺痛了母亲的心,但这次她没有怒吼,而是平静地说:"看来牛顿定律让你有点头疼。"周末,她带儿子参观科技馆,在互动装置前,小宇眼睛发亮地观察着力学原理,母亲顺势提议:"要不要把你的发现画成漫画?"三个月后,小宇自制的《牛顿也疯狂》漫画笔记在年级传阅,期末物理提升到82分,这个案例印证了成长型思维理论的实践价值:当关注点从分数转移到学习过程,教育就发生了质的改变。

超越分数的终身成长力培养

在东京大学教育学部的研究中,追踪了300名中学生十年发展轨迹,数据显示,那些在中学阶段经历过有效失败引导的学生,职场晋升速度比同龄人快1.8倍,这揭示了一个教育真相:考试失利处理得当,反而能培养出更强大的心理韧性和问题解决能力。

智慧的父母都明白,教育不是塑造完美作品,而是培养具有修复力的生命,当孩子捧着不理想的成绩单回家时,我们给出的不应是失望的叹息或空洞的安慰,而是一个温暖的拥抱,一次真诚的倾听,一套切实的改进方案,以及永远向孩子敞开的信任与期待。

窗外的梧桐树正在经历换叶的阵痛,新芽在枯枝间悄然萌发,教育何尝不是如此?每一次看似凋零的成绩,都孕育着新的成长可能,当我们学会用发展的眼光看待考试,用科学的方法引导孩子,那些试卷上的红叉终将化作托举未来的阶梯。