当分数不再是终点

深夜的台灯下,小宇攥着从78分提升到89分的数学试卷,既期待又忐忑地等待父亲下班,这个在三个月前还因成绩下滑而自卑的孩子,此刻最需要的不是新球鞋或游戏机,而是父母能真正看见他付出的努力,在分数波动的表象之下,隐藏着每个孩子独特的成长密码,如何破解这个密码,正是现代家庭教育的核心课题。

超越分数的观察维度

当孩子捧着进步的成绩单回家,多数家长会脱口而出"真棒!想要什么奖励?",这种条件反射式的回应,正在无形中消解孩子最珍贵的成长动力,美国教育心理学家卡罗尔·德韦克通过长达15年的追踪研究发现:将关注点放在进步过程而非结果上的孩子,其抗挫折能力比同龄人高出47%。

具体实施方法:

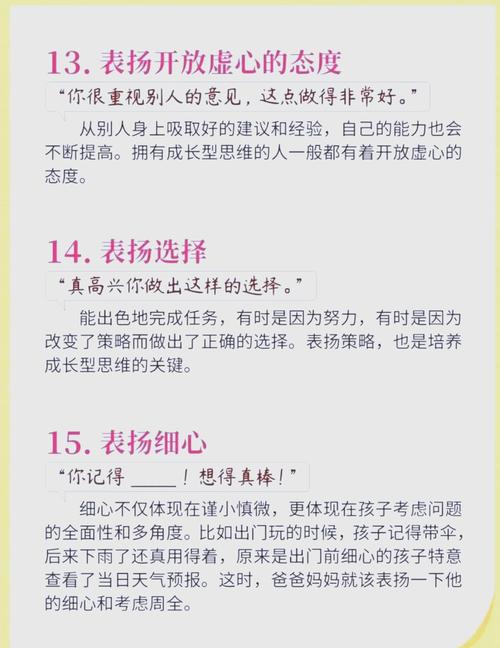

- 显微镜式观察法:准备"成长记录本",用具体事例代替笼统夸奖。"上周你主动整理错题本到深夜,这种坚持带来了今天的进步"。

- 三维度分析法:将进步分解为"知识掌握度"(从错题减少看)、"学习方法迭代"(如开始使用思维导图)、"心理韧性提升"(面对难题不再放弃)。

- 未来指向型对话:"这次应用题正确率提升,说明你的逻辑思维正在成熟,这对将来解决实际问题很有帮助"。

建立持续进步的心理引擎

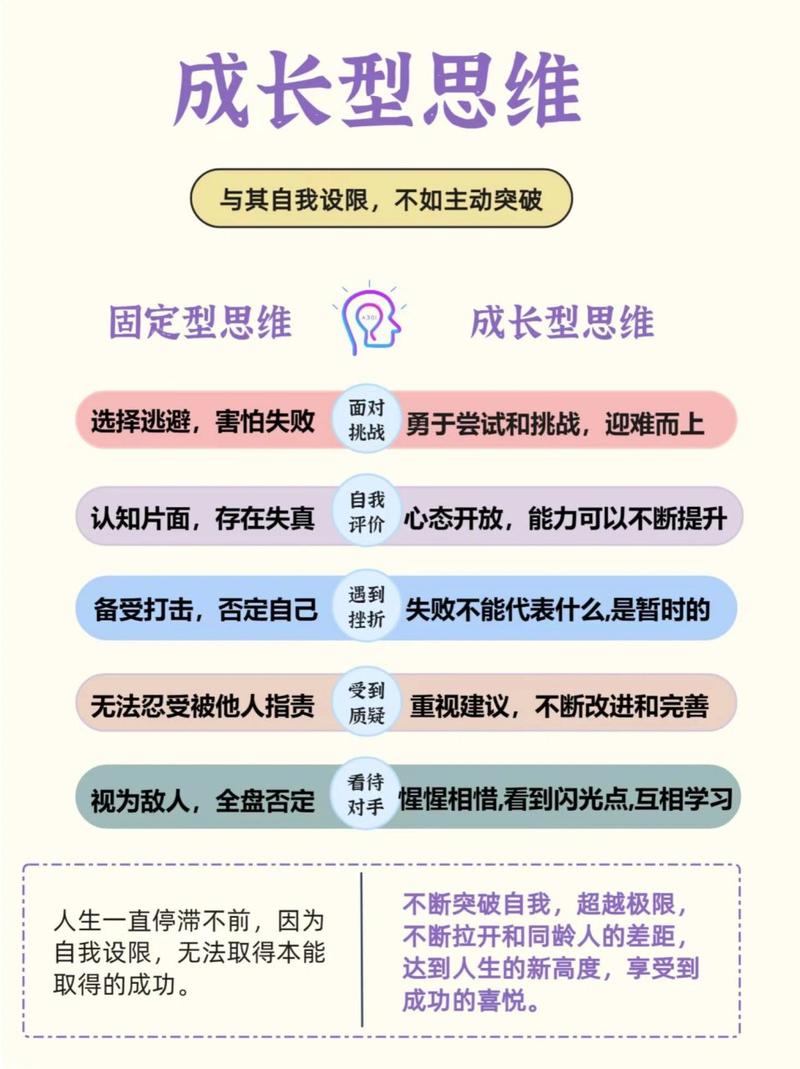

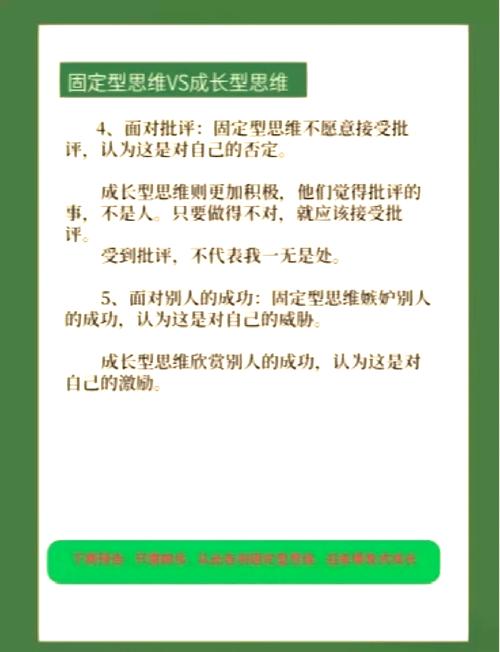

哈佛大学教育研究院的"成长型思维培养计划"揭示:当孩子将成功归因于可控因素时,其持续进步的可能性提升3.2倍,这种心理机制的构建需要家庭创造特定的情感场域。

有效激励策略:

- 认知重构训练:将"你很聪明"转化为"你的解题策略很有效",通过语言转换引导孩子关注可控因素。

- 成长型庆祝仪式:设立"思维突破纪念册",记录诸如"今天用新方法解出难题"等具体突破,定期家庭分享。

- 阶梯式目标系统:与孩子共同制定"三级目标体系",包含保底目标(如保持现有水平)、进阶目标(提升薄弱环节)、挑战目标(探索跨学科应用)。

典型案例: 杭州某重点中学实施的"进步可视化工程",要求学生在每次考试后绘制"能力雷达图",将抽象的分数转化为具体能力维度的成长轨迹,两年内该校学生自主学习时间平均增加1.8小时/日。

警惕激励中的隐形陷阱

在北京市家庭教育指导中心接访的案例中,38%的青少年焦虑症患者存在"奖励依赖"症状,这些孩子在童年时期长期接受物质激励,导致内在学习动机系统发育受阻。

常见误区及解决方案:

- 比较式激励:避免"这次超过小明了吗?"这类横向比较,改为"比上次的自己有哪些突破?"的纵向对比。

- 物质奖励依赖:将奖励从电子产品转化为"周末家庭实验室时间"等成长型体验。

- 情感绑架式激励:用"爸爸妈妈为你骄傲"替代"没白花那么多补课费",避免将成绩与亲情建立条件反射。

关键转折点处理: 当孩子说"我已经尽力了",智慧的回答应该是:"我注意到你调整了复习计划,这种自我优化能力比分数更重要,我们一起来看看还能如何改进方法?"

构建长效激励生态系统

斯坦福大学教育系提出的"激励生态模型"强调,真正的成长动力来自认知提升、情感支持、实践验证的三维互动,这需要家庭、学校、孩子形成教育共同体。

系统性建设方案:

- 家庭学术沙龙:每月举办家庭研讨会,父母分享工作挑战,孩子讲解学习突破,建立平等的成长对话。

- 错题博物馆:将典型错题转化为展品,标注攻克过程,培养"问题即机遇"的认知模式。

- 社会性实践链接:组织孩子为社区儿童讲解已掌握知识,在输出中强化自我价值认同。

数据佐证: 参与"家庭学术沙龙"项目的孩子,在三年跟踪调查中展现以下变化:

- 学习自主性提升62%

- 抗压能力增强41%

- 知识迁移能力提高55%

播种看不见的成长

那个等待父亲的小宇,最终收获的不仅是肯定成绩的拥抱,还有父亲精心准备的"思维进化档案",这份记录着他三个月来每个微小突破的册子,将成为比任何物质奖励都珍贵的成长路标,当我们的目光穿透分数表象,看见孩子思维模式的进化轨迹,便会发现:真正的教育激励,从来不是对结果的犒赏,而是对成长可能性的投资,这种投资终将在某个不经意的时刻,绽放出超越预期的生命之花。

(全文共计1187字)