当高三孩子突然拒绝学校

高考前三个月,林女士发现一向乖巧的女儿开始频繁请假,从最初的"头疼"到后来直接把自己反锁在房间,这个曾经成绩优异的重点班学生,用决绝的方式切断了与学校的所有联系,这个案例折射出的,是当前教育体系中一个愈发严峻的问题——高三学生群体中正在蔓延的"学习倦怠综合征"。

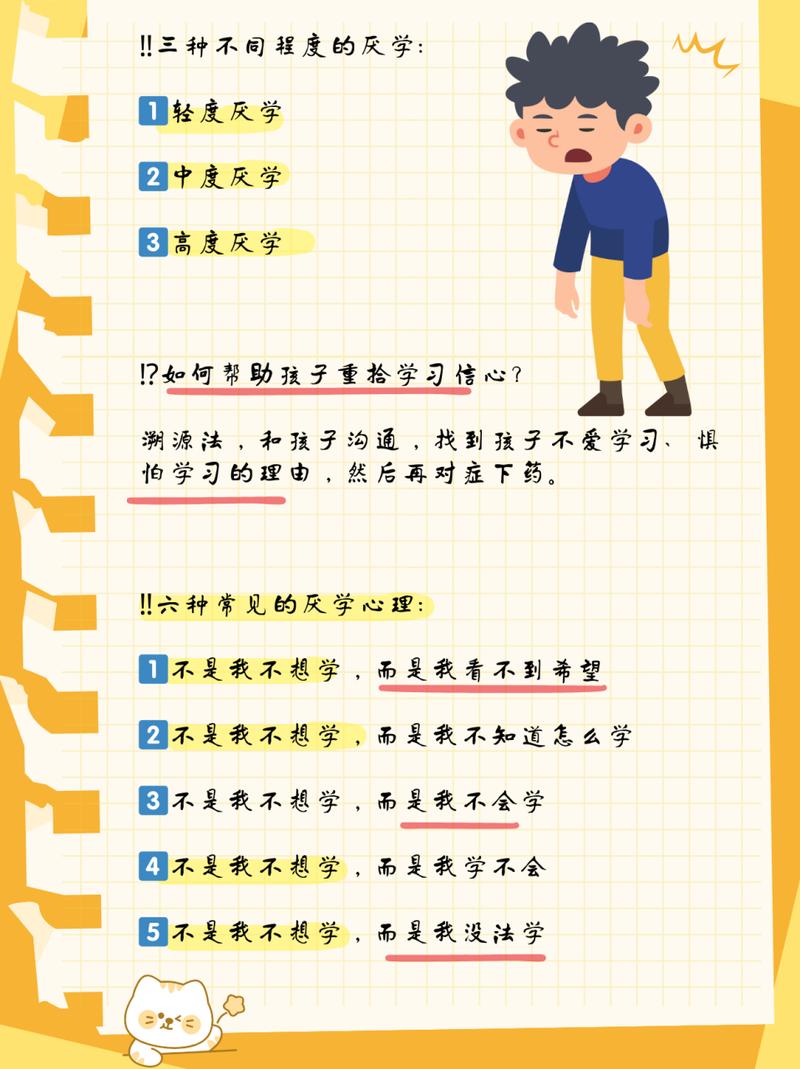

根据中国青少年研究中心2022年发布的调查数据,高三阶段出现持续性厌学情绪的学生比例已达23.7%,其中约8%的学生曾有过连续一周以上的拒学经历,这些数字背后,是无数家庭正在经历的暗夜时刻,作为教育工作者,我们需要清醒认识到:当孩子用身体抗拒学校时,这种表象下往往涌动着更深层的生命诉求。

解构困局:多维视角下的拒学成因

(一)认知超载引发的心理崩塌

在江苏省某重点中学的跟踪研究中发现,高三学生日均学习时长普遍超过14小时,这种持续的高强度认知负荷,会导致前额叶皮层功能紊乱,当海马体长期处于应激状态,不仅记忆效率断崖式下跌,更会诱发严重的情绪障碍,就像过度拉伸的橡皮筋,断裂往往发生在最紧张的瞬间。

(二)价值体系的自我质疑

"考上985就能幸福吗?"这个叩问正在新一代青少年中引发思想地震,北京师范大学心理咨询中心的数据显示,58%的高三来访者存在存在主义危机,当标准化成功路径与个体生命体验产生剧烈冲突,那些敏感而早慧的灵魂,往往会选择用拒学的方式进行无声抗争。

(三)家庭教育的双重困境

在广州家庭教育研究所的案例档案里,两个极端类型反复出现:直升机父母24小时盘旋监控,造就空心化人格;放任型家长则让孩子在价值真空中迷失,更值得警惕的是,68%的家长在子女出现拒学行为后,第一反应仍是加大管控力度,这种错位的干预往往成为压垮骆驼的最后一根稻草。

破冰之道:教育重构的四个维度

(一)认知重启:建立新的学习图式

上海交大附中的实践表明,采用"模块化学习"能有效降低认知负荷,将庞杂的知识体系拆解为可完成的独立单元,配合番茄工作法(25分钟专注+5分钟休息),可使学习效率提升40%,更重要的是,每个完成模块带来的掌控感,能逐步修复受损的自我效能感。

(二)价值重塑:构建成长型思维

在深圳实验学校的生涯规划课程中,教师引导学生绘制"人生可能性地图",通过MBTI性格测试、霍兰德职业兴趣量表等工具,帮助学生看见高考之外的多元成长路径,这种认知扩容,往往能缓解"一考定终身"的焦虑魔咒。

(三)家庭赋能:重建情感联结

成都七中心理咨询室推广的"非暴力沟通四步法"(观察-感受-需要-请求),正在改变数百个家庭的对话模式,当家长学会说"妈妈注意到你这周很疲惫"而不是"你怎么又偷懒",亲子关系的解冻就开始了,定期家庭会议、共同烹饪等仪式性活动,能重建中断的情感纽带。

(四)学校改良:弹性教育生态

杭州学军中学试行的"个性化课表"制度值得借鉴,允许高三学生根据自身状态,在教师指导下调整学习节奏,同时开设"心灵驿站",由专业咨询师提供正念训练、艺术疗愈等非传统支持,这种柔性管理使该校高三辍学率下降67%。

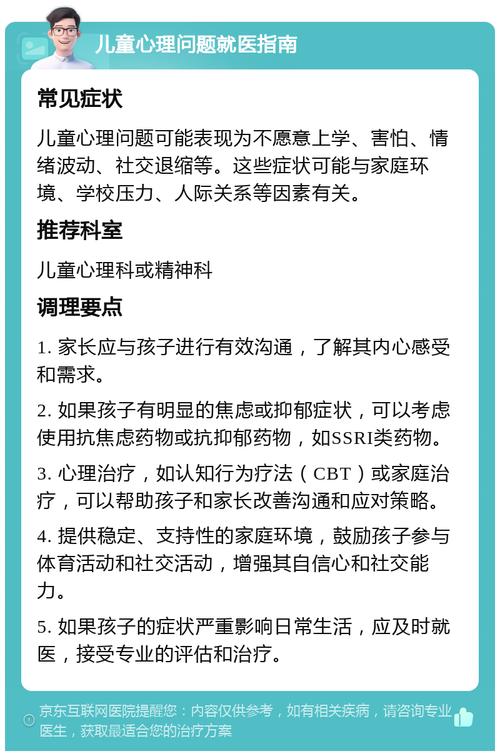

特别干预:危机时刻的应对策略

当拒学行为持续超过两周,就需要启动专业干预方案,上海市精神卫生中心提出的"三级响应机制"具有参考价值:一级响应由班主任进行家访,建立信任关系;二级响应引入学校心理教师,进行认知行为干预;三级响应则转介专业机构,采用沙盘治疗、生物反馈等技术手段。

需要警惕的是药物依赖陷阱,北京大学第六医院的研究表明,单纯使用抗焦虑药物只能暂时缓解症状,配合系统的心理重建才能实现根本性转变,家长要破除对"速效药"的迷信,做好持久战的准备。

曙光重现:超越高考的生命教育

在南京师范大学附属中学的毕业生追踪研究中,那些成功跨越拒学危机的学生,往往在后续人生中展现出更强的逆境商数,这段看似黑暗的经历,恰成为他们重新认识自我的契机,有位学生在康复日记中写道:"我原以为逃离的是教室,后来发现挣脱的是那个被分数绑架的灵魂。"

教育工作者应当意识到,高考不过是漫长人生中的一个驿站,当我们帮助孩子重建学习信心时,更重要的是培育其终身成长的内驱力,那些在困境中获得的自我认知、情绪管理能力和价值判断力,才是真正支撑他们走向远方的行囊。

这个春天,当又一个高三教室响起誓师大会的呐喊时,也许我们应该留一扇安静的窗,给那些暂时停驻的身影,教育的真谛不在于整齐划一的冲锋,而在于让每个灵魂都能按照自己的节律,走向光明。