(引言) 清晨七点的阳光穿透窗帘,16岁的晓雯却用被子将自己裹成蚕蛹,这是她连续第三天拒绝上学,母亲在门外急得落泪,父亲气得摔门而去,这样的场景正在全国17.3%的中学生家庭上演(教育部2022年调查数据),当我们面对紧闭的房门和倔强的沉默,首先要做的不是强行破门,而是拿起理解与专业的钥匙。

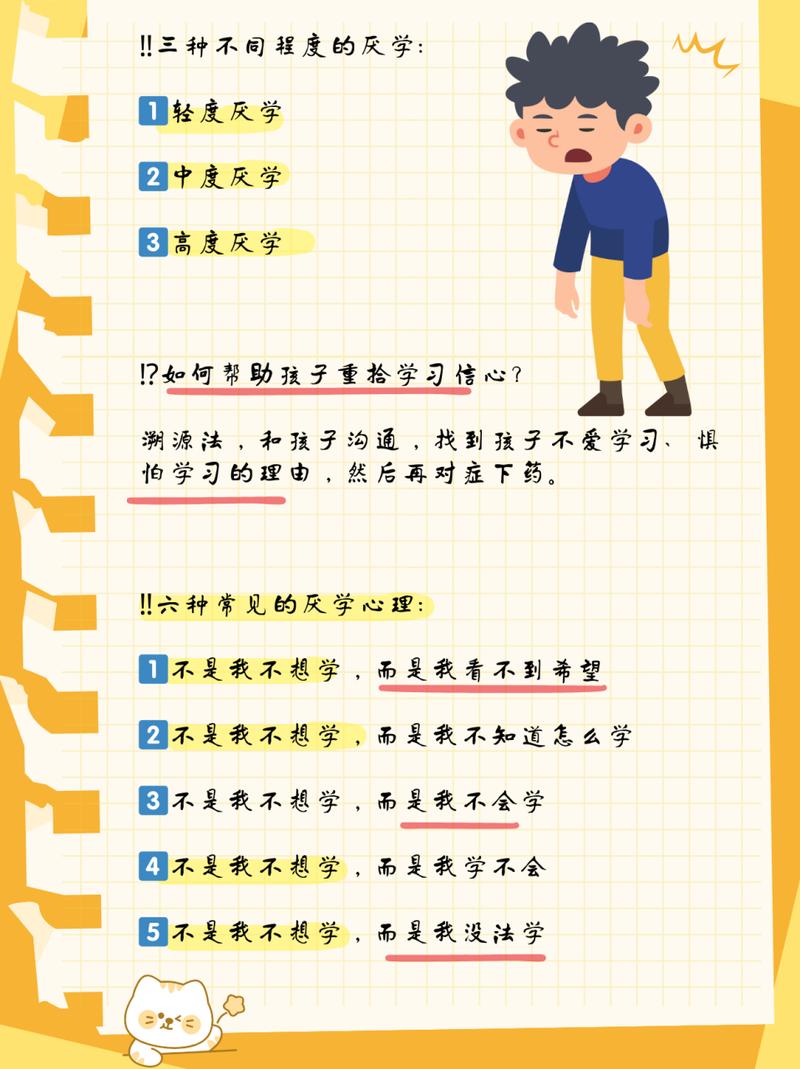

解码"拒学"背后的心理密码

-

学业压力的冰山效应 北京市青少年心理援助中心2023年的数据显示,68%的拒学案例存在严重的学业焦虑,这些孩子可能长期处于"伪勤奋"状态:凌晨两点的台灯、永远做不完的习题、不断下滑的名次,当压力累积到临界点,拒学就成为了最后的自我保护。

-

社交困境的蝴蝶效应 初二男生小凯的案例极具代表性:因为被同学嘲笑"狐臭",他从体育课请假发展到完全拒绝到校,青少年时期的社交创伤具有"雪球效应",一次嘲笑、某个排挤的眼神,都可能演变为严重的社交恐惧。

-

家庭系统的失衡震荡 家庭治疗大师萨提亚提出的"家庭温度计"理论指出,当父母关系出现8℃以上的温差波动,孩子出现行为问题的概率增加4倍,那些在父母争吵中长大的孩子,往往通过拒学来转移家庭矛盾焦点。

-

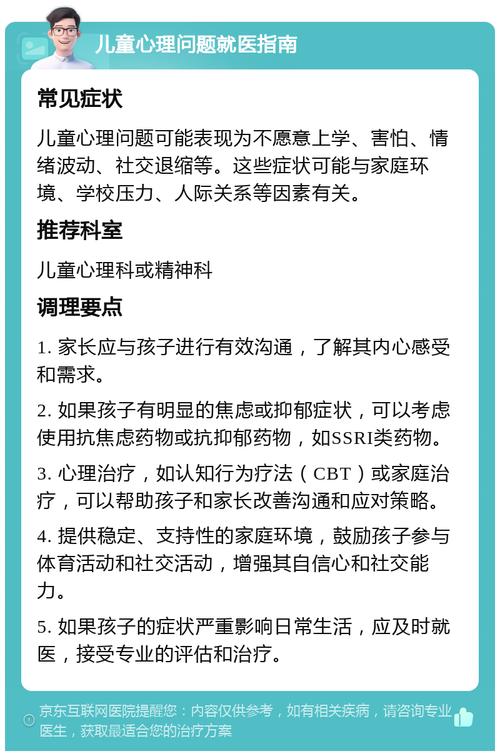

心理障碍的迷雾屏障 上海精神卫生中心的研究表明,约23%的长期拒学者伴随抑郁症或焦虑症,这些孩子并非叛逆,而是陷入"情绪沼泽",他们的大脑杏仁核长期处于过度激活状态,产生真实的生理性抗拒。

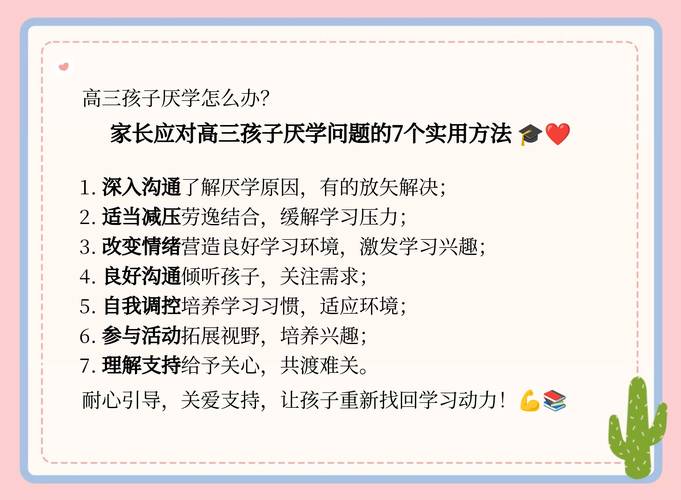

破局五步法:从对抗到和解 第一步:建立"缓冲带" 在孩子首次拒学当天,建议采用"三不原则":不责备、不谈判、不强制,如同处理创伤患者,首要任务是止血而非缝合,可以平静告知:"爸爸妈妈理解你现在很难受,我们等你准备好再谈。"

第二步:启动"全息扫描" 制作包含五个维度的评估清单:

- 生理指标(睡眠、饮食、躯体症状)

- 学业轨迹(近半年成绩波动、作业完成度)

- 社交图谱(亲密朋友数量、网络社交活跃度)

- 家庭生态(近三月重大事件、沟通频率)

- 特殊时点(拒学发生前24小时关键事件)

第三步:构建"安全岛" 将孩子的卧室暂时改造为"过渡空间",放置沙盘游戏、减压涂鸦本等非语言表达工具,南京某重点中学的实践表明,设置这样的缓冲空间可使返校成功率提升40%。

第四步:编织支持网络 组建由班主任、心理教师、儿科医生、青少年社工组成的支持小组,切记避免"车轮战"式谈话,建议采用"接力沟通"模式,每人每次接触不超过30分钟。

第五步:设计"渐进暴露" 制定个性化返校计划:

- 第1阶段:每天15分钟校园外围散步

- 第2阶段:在心理咨询室完成作业

- 第3阶段:参与社团活动避开正课

- 第4阶段:选择性上课建立成就感

特殊情境应对手册

-

暴力对抗时的"安全模式" 当孩子出现摔砸物品等过激行为,立即启动"三米原则":保持三米距离,坐姿低于孩子高度,用 monotone(单调音)重复:"我知道你很痛苦,我们都在这里。"

-

昼夜颠倒的"生理重置" 对于连续熬夜打游戏的孩子,不要强行断网,可尝试"光照疗法":每天清晨用5000k色温的灯光模拟日出,配合维生素D补充,逐步调节生物节律。

-

躯体化的"症状翻译" 当孩子诉说头痛、腹痛时,可以用"症状日记本"进行转化:"这个疼痛如果会说话,它想告诉我们什么?"记录显示,79%的躯体症状在获得理解后显著缓解。

预防性干预体系

-

建立"压力温度计" 每周家庭会议使用可视化情绪量表,用不同颜色标记压力值,当连续两周出现"红色预警",立即启动减压方案。

-

创设"心理弹性账户" 通过户外拓展、志愿服务等经历,为孩子储存积极体验,研究证实,每增加10小时志愿服务,青少年的抗挫能力提升17%。

-

打造"学业安全网" 与教师协商建立弹性评价机制,例如用项目制学习替代部分考试,允许选择性完成作业等,杭州某民办初中的实践使拒学率下降63%。

( 每个拒学少年都是举着火把在黑暗中行走的求救者,他们需要的不是呵斥灭火的管教,而是接过火把并肩前行的引路人,当我们用专业与温度融化拒学的坚冰,往往会发现底下涌动着对成长的渴望,教育的真谛不在于按时到校的打卡记录,而在于守护每个生命重新出发的勇气,没有永远紧闭的房门,只有尚未找到的钥匙。