每年五月,总有一群家长在咨询室焦灼地重复着相同的问题:"孩子模考成绩一次比一次差,现在连本科线都危险,我们该怎么办?"作为深耕教育领域15年的研究者,我深知这种焦虑背后不仅是分数波动,更折射出复杂的成长命题。

成绩曲线背后的深层密码

去年接触的案例极具代表性:理科重点班的小林在二模时数学骤降30分,母亲发现他整夜辗转反侧,深入沟通发现,这个原本开朗的少年因班主任"至少考进985"的期许,已连续三个月服用褪黑素助眠,这绝非个例,教育部2022年调研数据显示:超58%的高三生存在睡眠障碍,近40%出现注意力持续下降。

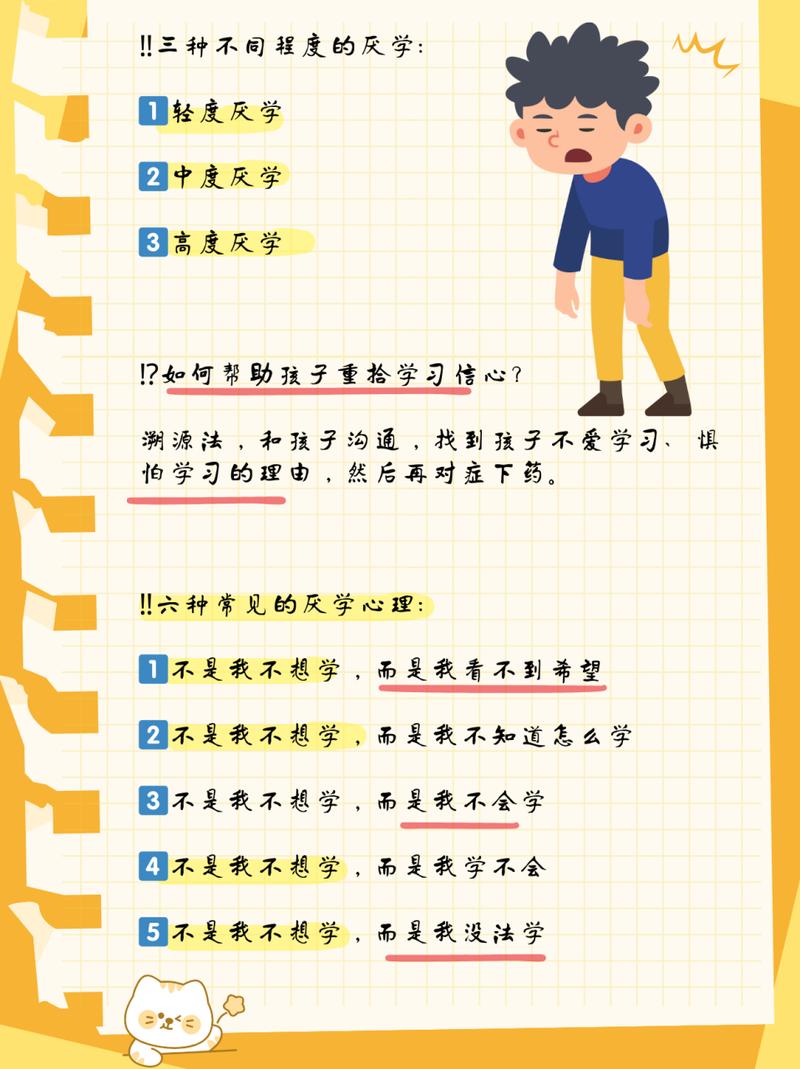

成绩下滑绝非简单的"不努力",往往是多重因素交织的警报:

- 认知超载:大脑长期处于高压状态,前额叶皮层功能受损

- 情绪淤塞:未被察觉的焦虑转化为学习阻抗

- 方法错位:低效重复导致边际效益递减

- 生理失衡:昼夜节律紊乱引发记忆衰退

破解困局的四个维度

(一)重建认知生态系统 海淀某重点中学的实验颇具启发:将30名成绩退步学生分为两组,实验组每日进行20分钟正念训练,对照组保持常规复习,三个月后,实验组平均提升47分,皮质醇水平下降36%,这印证了神经科学的重要发现:当杏仁核过度激活时,海马体的记忆提取效率会降低40%。

具体实施:

- 晨间5分钟呼吸训练(4-7-8呼吸法)

- 建立"焦虑笔记本",每天固定15分钟书写压力源

- 将目标拆解为可触摸的"进步阶梯"(如从看懂错题开始)

(二)优化学习生物钟 清华大学脑科学团队追踪发现:凌晨1点后每学习1小时,次日记忆留存率衰减22%,建议重新规划时间模块:

黄金时段(6-10点):进行概念重构 白银时段(15-18点):专项突破训练 缓冲时段(20-22点):错题溯源整理 务必保证22:30前进入睡眠准备期,这对记忆固化至关重要。

(三)启动元认知训练 江苏某状元在访谈中透露,其高三逆袭的关键在于"思维显性化"训练,具体方法:

- 用红笔标注解题时的每个思维转折点

- 建立"策略银行"记录不同题型的攻克路径

- 每周绘制知识拓扑图,用不同颜色标注掌握程度

(四)构建家庭缓冲带 北京师范大学2023年调研显示:父母焦虑值每增加10%,孩子考试失误率上升7.3%,建议家长:

- 将"考得怎样"转换为"今天有什么新发现"

- 准备能量补给包(坚果、黑巧、蓝莓等)

- 每周设置2小时"非学习日",进行家庭运动或观影

关键阶段的精准干预

(一)5月策略:回归本质

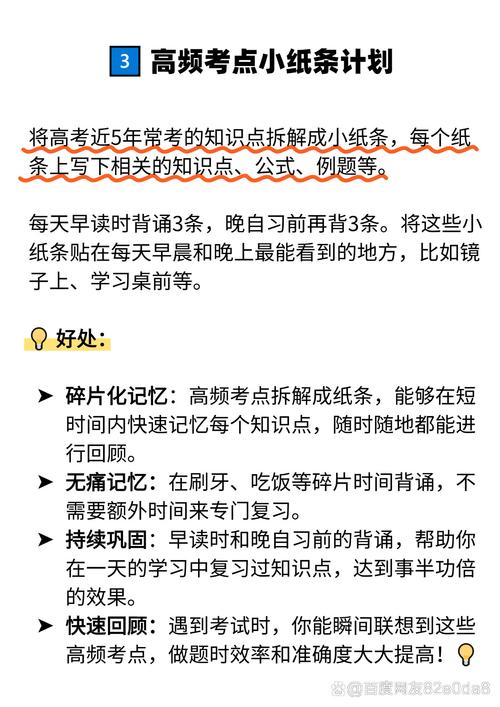

- 真题解剖:近三年试卷逐题标注考查本质

- 建立"防错清单",统计高频失误类型

- 每天完成1道完整压轴题,保持思维锐度

(二)6月调试:状态校准

- 按高考时段进行生物钟校准

- 准备"应急锦囊"(含风油精、备用文具等)

- 设计赴考路线实地演练

超越分数的成长命题

2018年跟踪研究的毕业生群体中,那些在逆境中学会自我调适的学生,在大学期间展现出更强的韧性指数,有位学生的话令人深思:"高考让我明白,真正的成长不是战胜考题,而是学会与压力共处。"

面对成绩波动,家长最珍贵的礼物是创造"被允许"的空间:允许失误,允许停顿,允许暂时的不完美,当孩子感受到这种无条件的信任,往往会激发出惊人的自愈力。

高考终究是场马拉松,最后的弯道更需要智慧而非蛮力,当我们放下对分数的执念,转而去滋养那个正在全力奔跑的生命,或许会惊喜地发现:柳暗花明处,自有繁花盛开,此刻的您,不妨沏杯清茶,对孩子说句:"我看到了你的努力,我们一起面对。"这简单的话语,可能比任何补习班都更具力量。