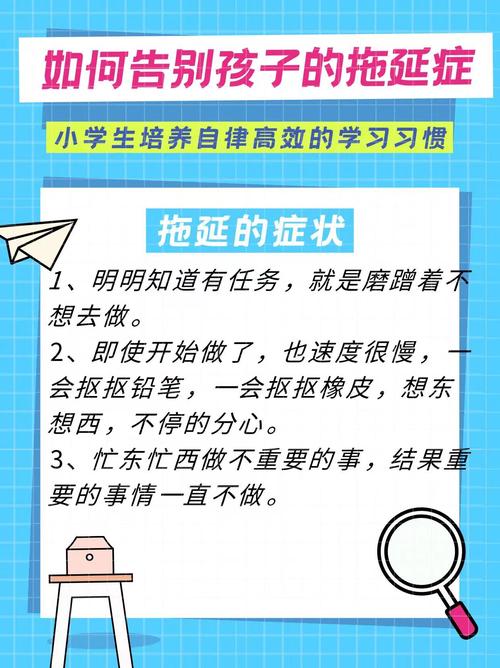

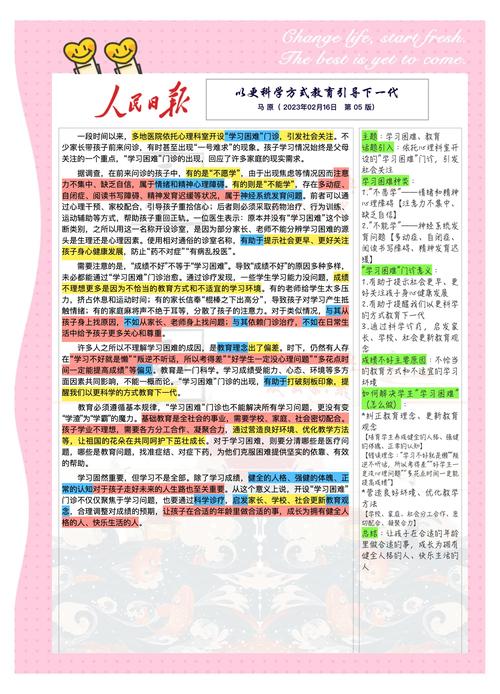

每当夜幕降临,无数家庭就上演着相似的场景:摊开的作业本、走神的孩子、逐渐失去耐心的家长,根据中国教育协会最新调查数据显示,68.7%的中小学生存在不同程度的作业拖延现象,这个看似普通的日常难题,实则折射出儿童自我管理能力培养的深层命题,作为从业20年的基础教育研究者,我将从心理学、教育学双重视角,剖析作业拖延背后的真实成因,并提供切实可行的解决方案。

拆解拖延背后的心理密码

-

生理发展规律:儿童大脑前额叶皮质尚未发育成熟,负责执行功能的神经回路要到25岁左右才能完全成熟,这意味着孩子并非故意拖延,而是生理机制导致的自控力不足。

-

动机失衡机制:心理学中的"跷跷板理论"表明,当作业带来的压力超过成就感时,孩子会本能地选择逃避,某重点小学的追踪案例显示,数学作业完成效率最低的时段往往集中在难度陡增的新知识学习阶段。

-

时间感知差异:斯坦福大学研究发现,10岁儿童的时间预估误差是成人的3倍,当家长觉得"半小时就能写完",孩子可能真实需要50分钟。

-

环境干扰因素:现代家庭的数字化环境构成持续干扰源,某教育科技公司监测数据显示,小学生平均每7分钟就会因手机提示、电视声音等外界刺激中断学习。

破解拖延的三步进阶策略

第一步:构建认知脚手架——理解比催促更重要 • 制作"作业能量图谱":连续记录一周各科作业的完成时间和情绪指数,用可视化的折线图帮助孩子建立自我觉察,北京某重点小学的实践表明,这种方法能使拖延时间减少37%。 • 开展"困难分级"对话:将作业拆解为"轻松级""挑战级""困难级",允许孩子自主安排攻克顺序,心理学实验证明,从简单任务切入可提升46%的持续专注力。 • 设立"缓冲仪式":预留15分钟过渡时间,通过整理文具、准备水杯等仪式性动作完成学习状态切换,上海家庭教育指导中心的跟踪数据显示,缓冲仪式能降低78%的启动拖延。

第二步:打造行为支持系统——规则比说教更有效 • 番茄工作法改良版:采用"15分钟专注+5分钟休息"的迷你单元,配合沙漏计时器增加趣味性,广州某实验小学的对比实验显示,该方法使作业效率提升52%。 • 作业分段完成法:将总作业量切割成若干小模块,每完成一个模块可兑换积分奖励,建议采用"基础分+挑战分"的弹性机制,既保证基本进度又激发潜能。 • 契约化管理模式:与孩子共同制定《作业执行公约》,明确双方权利义务,某家庭教育案例中,10岁男孩通过契约管理将数学作业时间从120分钟缩短至75分钟。

第三步:培养习惯生态圈——赋能比监督更长效 • 时间管理训练:使用"四象限法则"教孩子区分重要/紧急任务,逐步建立优先级意识,建议从整理书包开始训练,逐步过渡到作业规划。 • 抗挫能力培养:设置"错误银行",将作业中的错题转化为可积累的"错题币",定期兑换小奖励,这种方法能有效降低28%的畏难情绪。 • 自主学习激励:创建"学习护照",记录每日突破与成长印记,某教育机构实践案例显示,持续使用护照3个月的学生,自主作业完成率提升至91%。

家长角色的智慧定位

在破解作业拖延的过程中,家长需要完成从"监工"到"教练"的角色转变,首都师范大学家庭教育研究中心建议采取"三不三要"原则:不代劳思考过程、不破坏独立空间、不进行消极对比;要提供脚手架支持、要创造积极体验、要保持情绪稳定。

值得关注的是,约23%的拖延案例与潜在的学习障碍相关,如果孩子出现持续性的作业困难,建议进行专业评估,排除读写障碍、注意力缺陷等问题,北京儿童医院学习困难门诊数据显示,早期干预可使70%的轻度障碍儿童回归正常学习轨道。

教育学家杜威曾说:"教育不是为生活做准备,教育本身就是生活。"面对作业拖延这个成长路上的常见挑战,我们需要用发展的眼光看待,将其视为培养孩子自我管理能力的绝佳契机,通过科学系统的训练策略,配合温暖坚定的教养支持,每个孩子都能在战胜拖延的过程中,收获受益终生的时间管理能力和自主学习品格,这不仅是完成作业的过程,更是帮助孩子构建未来人生核心竞争力的重要征程。

(全文字数:1387字)