理解"静不下心"背后的成长密码

当13岁的晓雯第5次把作业本推到地上时,她的母亲终于意识到:那个能安静练琴两小时的女孩,现在连20分钟都坐不住了,这个场景正发生在全国数以百万计的初中家庭中,折射出青春期特有的专注力危机。

神经科学研究显示,初中阶段(12-15岁)是前额叶皮层发育的关键期,这个负责自控力的大脑区域正经历剧烈重组,斯坦福大学青少年行为研究中心发现,此时大脑神经突触的修剪速度是成年人的3倍,导致注意力的生理调控系统处于"系统升级"状态,这种生理特性使得初中生的专注力呈现"波浪式"波动,单次集中时间通常在15-25分钟间跳跃。

但生理变化仅是冰山一角,某重点中学的跟踪调查显示:在同样教学环境下,初一新生的专注力差异可达300%,这种差异更多源自环境适应能力,电子产品的多巴胺刺激(短视频平均7秒切换画面)、碎片化信息接收模式(每天接触信息量相当于80年代青少年半年的量)、同伴关系的重构压力(60%学生表示课间更愿刷手机而非交流),正在重塑青少年的注意力系统。

构建专注力的四大支柱体系

(一)时间管理的结构化训练

在北京某实验中学,教师们引入"番茄钟变形记":将传统25分钟单元调整为18分钟学习+7分钟自由创作,这种改良既符合初中生的注意力周期,又通过创作环节补偿了多巴胺分泌,三个月后,实验班级的作业完成效率提升40%。

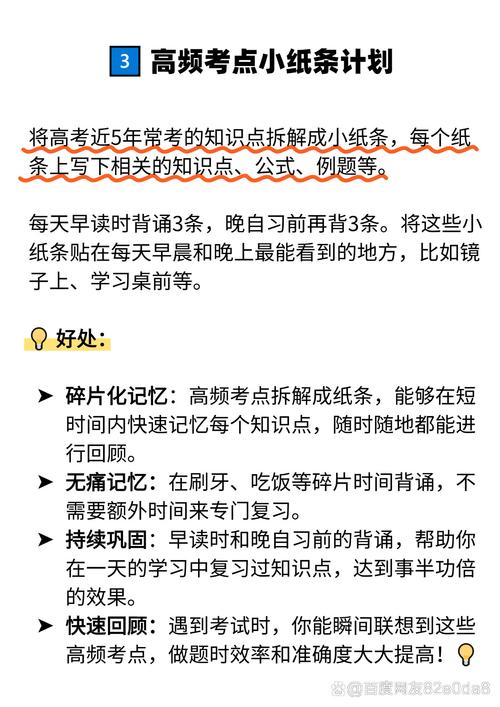

具体操作可分解为:

- 使用沙漏代替电子计时器,减少干扰源

- 建立"学习任务清单",将大目标拆解为可完成的小单元

- 设置"弹性奖励机制",如完成3个学习周期可兑换30分钟自由活动

(二)物理空间的重构艺术

杭州家庭教育指导中心曾对100个初中家庭进行空间改造实验,将书桌从卧室移至客厅角落的家庭,孩子专注时长平均增加22分钟,关键设计要素包括:

- 45°斜角摆放:避免正对过道或窗户

- 三层照明系统:主灯(300lx)+台灯(500lx)+氛围灯(200lx)

- 动态信息墙:用可擦写白板替代固定标语

某案例中,父亲为儿子打造"潜艇舱"学习区:用蓝色隔音棉包裹墙面,模拟深海环境音效,配合潜艇仪表盘式计时器,使孩子单次专注时间从15分钟延长至50分钟。

(三)情绪调节的生物工具箱

清华大学附属中学心理教研室开发的"呼吸立方体"训练法,通过可视化呼吸引导,帮助学生在3分钟内实现心率下降15%,具体步骤:

- 想象手持透明立方体

- 吸气4秒(立方体膨胀)

- 屏息4秒(立方体悬浮)

- 呼气6秒(立方体收缩)

- 循环5次

家长可引导孩子建立"情绪日志",用颜色标记每日专注状态(红色-躁动,蓝色-平静,绿色-专注),逐步发现个人注意力节律。

(四)家庭支持系统的升级

上海家庭教育研究会追踪研究显示,采用"三段式对话法"的家庭,亲子冲突减少65%:

- 观察陈述:"我注意到你今晚换了3次作业科目"

- 感受表达:"这让我有些担心学习效率"

- 需求协商:"我们能否共同制定个切换规则?"

关键要避免的三大沟通雷区:

- 比较性语言:"你看人家小杨..."

- 灾难化推论:"这样下去考不上高中"

- 全称否定:"你从来都静不下心"

破解专注力培养的认知误区

强制静坐=培养专注力

广州某民办初中的对照实验表明,强制要求多动症倾向学生静坐,反而使焦虑指数上升30%,科学方法应是"动态专注"训练,如边听音频边绘制思维导图,允许合理肢体活动。

完全隔离电子产品

深圳某重点中学的"数字排毒"计划显示,完全禁止电子设备的学生,一个月后注意力水平反下降8%,更有效的是制定"数字作息表":将短视频观看设为完成学习任务后的"驿站",而非完全隔绝的"禁地"。

依赖外部激励

心理学中的"德西效应"警告:过度物质奖励会使内在动机下降40%,某培训机构改用"成就解锁"体系:完成专注力挑战可解锁"导师咖啡时间""实验室参观券"等精神奖励,使学员坚持率提升55%。

从专注力到自驱力的进化路径

南京某创新学校开发的"兴趣图谱"项目值得借鉴:通过让学生记录每周的"心流时刻",绘制个人兴趣坐标轴,14岁的李航在记录三个月后,发现自己在机械组装时专注度是课堂的2.3倍,教师据此调整他的物理课参与方式,成绩从C跃升至A-。

家长可以这样做:

- 建立"发现日记":每周记录孩子自然专注的3个场景

- 设计"能力迁移":将游戏中的策略思维导入数学学习

- 创建"成长回廊":用时间轴展示专注力进步轨迹

在这个信息过载的时代,培养初中生的专注力不是修葺堤坝阻拦洪流,而是要学会建造智慧的航船,当我们用科学代替说教,用陪伴替代监控,用理解融化焦虑,那些躁动的青春灵魂自会找到停泊的港湾,每个坐立不安的孩子体内,都跃动着亟待引导的生命能量,正如蝴蝶破茧前的躁动,恰是新生的序曲。