在初秋的校园里,总能看到这样一群身影:他们背着与身形不相称的大书包,脸上带着稚气未脱的倔强,课桌上堆满崭新的教材却难掩倦怠,这就是刚升入初一的孩子们,正站在人生第一个重要转折点上,家长会上,一位母亲焦虑的提问道出了无数家庭的困扰:"孩子上初中后就像变了个人,成绩下滑、作业拖拉,这样下去可怎么办?"

解码青春期:理解初一孩子的心理剧变

要破解初一孩子的学习困局,首先要读懂这个特殊成长阶段的心理密码,12-13岁的少年正经历着人生第二次生长高峰,身高平均年增长8-10厘米的同时,大脑前额叶皮层也进入重要发育期,生理的剧烈变化往往伴随着三个显著心理特征:

- 自我意识觉醒:开始建立独立人格,对家长的说教产生天然抵触

- 情绪波动加剧:多巴胺分泌变化导致情绪像过山车般起伏不定

- 社交需求激增:同伴认同感首次超越家庭,形成独特的"圈子文化"

北京师范大学青少年发展研究中心2022年的跟踪调查显示,初一阶段学生的学业投入度普遍下降30%,而社交活跃度则提升42%,这种此消彼长的现象恰是青春期发展的必经之路。

学习动力缺失的四大深层诱因

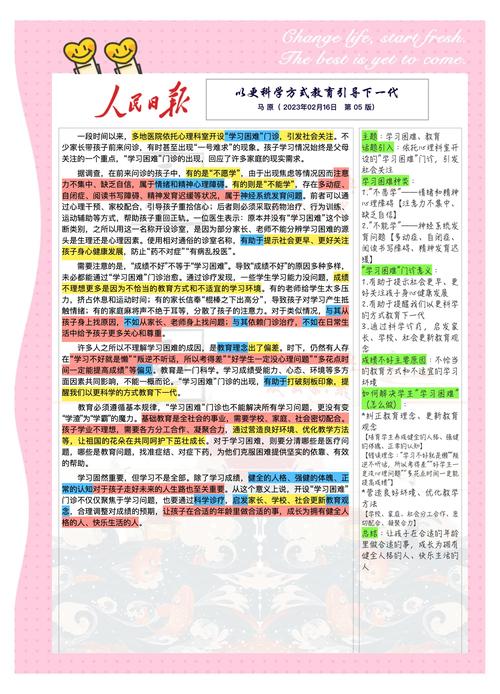

当家长为孩子的"不好学"焦虑时,更需要透过表象看清本质,教育实践中常见的困境往往源于以下四个维度:

-

学业压力骤增的适应障碍 初中课程体系相较小学呈现几何级增长:学科数量从3门增至7-9门,知识密度提升3倍,抽象思维要求显著提高,某重点中学的入学测试显示,62%新生在数学应用题理解上存在困难,这种挫败感极易转化为学习逃避。

-

亲子沟通的隐形鸿沟 "就知道催我学习!"这是很多初一孩子的共同心声,家长习惯性的督促在这个阶段往往适得其反,心理学上的"超限效应"表明,重复刺激超过承受限度会引发逆反心理,上海家庭教育研究会的数据揭示,初中阶段亲子冲突频率是小学阶段的2.3倍。

-

电子产品的双刃剑效应 移动互联网时代,初一学生日均屏幕使用时间已达4.7小时,短视频的即时反馈机制与游戏的成就系统,正在重塑青少年的注意力模式,某市重点初中班主任坦言:"现在要和学生争夺注意力的不是隔壁班学霸,而是手机里的虚拟世界。"

-

价值体系的认知重构 当孩子开始思考"为什么要学习"时,简单的"考好大学找好工作"已无法满足其认知需求,中国人民大学附属中学的心理咨询案例显示,32%的初一学生存在不同程度的"目标缺失型倦怠"。

破局之道:构建三维成长支持系统

面对这些挑战,我们需要建立家庭、学校、自我三位一体的支持体系,这个系统不是简单的监督管控,而是帮助孩子构建内在驱动力的成长脚手架。

(一)家长角色升级:从监督者到成长教练

沟通方式的革命性转变 • 用"好奇式提问"替代说教:将"作业写完了吗"改为"今天哪道题最有意思" • 建立"问题所有权"意识:让孩子自己制定手机使用契约 • 每周设置30分钟专属倾听时间(忌谈学习)

案例:杭州张女士通过"学习能量记录本",让孩子自主记录每天的高光时刻,两个月后学习主动性提升40%

-

家庭环境的重构策略 • 打造"沉浸式学习场域":设置固定学习角,配备可视化进度墙 • 实施"家庭充电时间":每天19-20点为全家学习时段 • 建立成长型反馈机制:用"过程性赞赏"替代结果评价

-

同伴影响力的智慧运用 • 组织"学习战队":3-5人小组定期开展主题探究 • 创设"学长导师制":邀请初三优秀学生分享过渡经验 • 开发家庭挑战赛:设计跨代际的知识竞赛

(二)学校教育革新:从知识灌输到动力激发

-

教学方式的破冰尝试 • 分层递进教学:将数学分为基础、拓展、挑战三级任务卡 • 跨学科项目制学习:如"设计校园节水系统"融合物理、地理、数学 • 微课+翻转课堂:10分钟核心讲解+30分钟实践应用

-

评价体系的立体构建 • 过程性成长档案:记录思维发展轨迹而非分数变化 • 多元智能展示周:发掘每个孩子的优势智能领域 • 错题博物馆:将错误转化为学习资源

-

心理支持的常态机制 • 开设"成长烦恼信箱"匿名答疑 • 建立同伴调解员制度 • 开发情绪管理情景剧课程

(三)自我赋能体系:唤醒内在成长引擎

-

认知重构训练 • 制作"能力增长树":将每项进步可视化 • 设计"挑战阶梯":把大目标分解为可实现的微目标 • 建立积极心理暗示库:收集正向激励语句

-

学习方法升级 • 时间管理四象限法:区分重要紧急任务 • 思维导图笔记术:用图形化方式梳理知识 • 错题诊断三步法:定位错误类型→分析根源→设计解决方案

-

成长型思维培养 • 设置"成长型语言转换器":将"我不会"改为"我正在学" • 创建"突破记录本":记录每个小进步 • 实施"21天习惯养成计划":从微小改变开始

教育者说:静待花开需要智慧耕耘

面对初一孩子的学习困境,最需要的是战略定力,北京四中特级教师李冬梅分享过一个典型案例:学生小明初一入学时数学仅42分,经过家长调整沟通方式、教师定制学习方案、学生自我管理训练,到初二期末已跃升至85分,这个转变的关键,在于三方形成了持续的正向循环。

教育心理学中的"期望效应"告诉我们,成人的信任会转化为孩子的自信,与其焦虑"现在不好好学以后怎么办",不如把目光投向更远的发展轨迹,初中阶段的可塑性极强,美国发展心理学家埃里克森的研究表明,12-18岁正是培养"勤奋感"对抗"自卑感"的关键期。

在这个数字原住民时代,我们需要重新定义"好好学习"的内涵,它不再是对知识的机械记忆,而是培养持续学习的能力;不是与他人比较的筹码,而是自我实现的阶梯,当家长放下焦虑,学校革新方法,学生找到内驱力时,那个看似"不好学"的孩子,终将在适合自己的节奏里绽放光彩。

教育的艺术在于把握"有为"与"无为"的平衡,对于初一孩子的学习困局,既需要科学系统的干预策略,也要给予足够的成长耐心,每个孩子都有自己的成长时区,有的走得快,有的走得慢,但重要的是始终朝着正确的方向前进,当我们用理解代替指责,用赋能代替控制,用陪伴代替催促,那些暂时蒙尘的学习热情,终将在智慧的引导下重新闪耀。