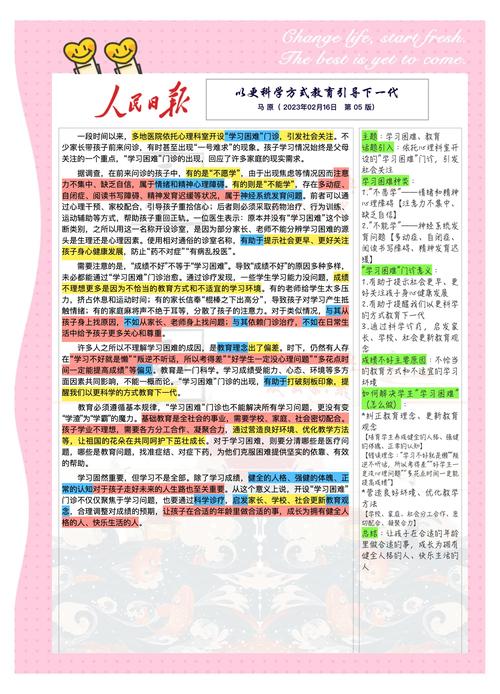

在杭州市某重点高中的家长座谈会上,张女士含着泪水的倾诉让全场陷入沉默:"孩子宁愿整夜刷短视频,也不愿翻开新买的《平凡的世界》。"这个场景折射出当代高中生阅读兴趣缺失的普遍困境,根据中国青少年研究中心2022年数据显示,我国高中生日均课外阅读时间不足25分钟,其中超过60%的阅读行为集中在网络小说和碎片化资讯,这种现状不仅影响学生的人文素养培育,更关系到整个民族的文化传承,作为深耕基础教育领域二十年的教育工作者,我认为破解这个难题需要构建家校社协同的立体化解决方案。

解构阅读兴趣缺失的深层动因 在杭州市重点中学执教期间,我曾跟踪观察过300名学生的阅读行为,发现真正影响学生阅读兴趣的并非简单的"不爱读书",而是多重因素交织形成的认知茧房,首要因素是功利化教育导向的挤压,当学生每天需要完成6小时课业和3小时作业,阅读自然成为最先被舍弃的"奢侈品",其次是数字化娱乐的感官刺激替代,短视频平台15秒一个的强刺激节奏,正在重塑青少年的大脑神经回路,更深层的是家庭阅读生态的断层,调研显示仅有23%的家庭保持定期购书习惯,家长日均阅读时间不足学生的1.5倍。

教育者的破局之道 在北京十一学校的教学改革中,语文组曾开展过"经典重构计划",教师将《红楼梦》中的"大观园试才题对额"章节改编成剧本,学生通过角色扮演体会人物心理,这种沉浸式阅读使该年级《红楼梦》完整阅读率从12%提升至68%,这启示我们:教师需要创新教学方式,将经典文本转化为可感知的生命体验,具体可实施三个策略:一是创设"阅读情境场",通过实地探访作家故居、观看改编话剧等方式建立文本与现实的连接;二是推行"主题式群文阅读",围绕人工智能、生命伦理等时代议题整合多学科阅读资源;三是构建"阅读成长档案",用可视化数据追踪学生的思维发展轨迹。

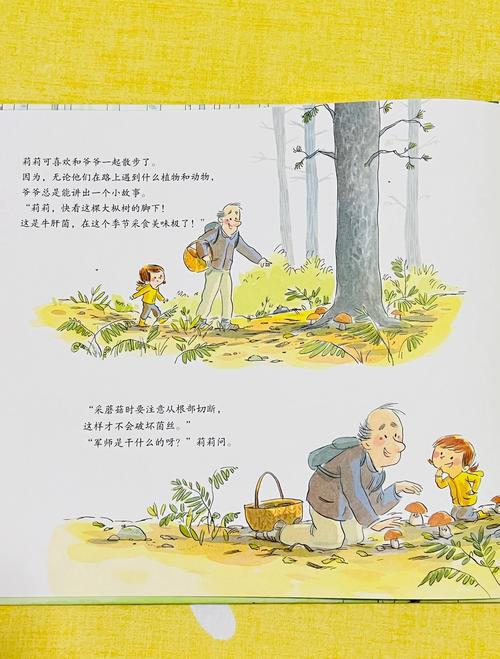

家庭阅读生态的重建路径 深圳外国语学校曾开展"家庭阅读树"项目,要求家长每月与孩子共读2本书籍,并制作读书手账,两年后追踪发现,参与家庭的子女阅读量达到对照组的3.2倍,这个案例印证了家庭阅读氛围的关键作用,家长需要从三个方面着手:首先成为阅读示范者,定期开展家庭读书会,分享各自的阅读感悟;其次要打造家庭文化空间,设置专属书柜并保持藏书更新;最重要的是建立非功利性阅读观,不过度强调阅读对成绩的提升作用,而是关注思维视野的拓展,建议家长采取"三不原则":不限定阅读书目、不强制写读后感、不进行知识考核。

社会支持系统的协同构建 成都七中与方所书店合作的"城市阅读计划"提供了有益范式,该项目将书店变成第二课堂,学生可以参与图书策展、作家对话等活动,使周边三公里内的青少年图书借阅量提升40%,这提示我们:需要整合社会资源打造阅读支持网络,公共图书馆可设立青少年专属阅读区,提供符合认知特点的荐书服务;出版机构应开发"经典文本数字孪生系统",通过AR技术让名著场景立体呈现;社区可组织"青年领读者"计划,培养高中生担任儿童阅读辅导员,在输出中深化阅读体验。

阶段性培养策略的实施要点 针对不同年级的特点,建议采用差异化培养方案,高一阶段重点在于兴趣启蒙,通过"百本好书漂流计划"进行广泛涉猎;高二侧重思维深化,开展"经典文本批判性阅读"工作坊;高三聚焦价值内化,组织"人生之书"主题征文活动,上海市进才中学的实践表明,这种阶梯式培养能使学生的阅读黏性提升54%,关键是要把握三个原则:尊重个体差异,避免统一书单的粗暴推广;注重过程体验,弱化量化考核;构建正向反馈,设立"阅读影响力奖学金"等激励机制。

在南京师范大学附属中学的校园里,有一面特殊的"阅读生长墙",上面记录着学生们自主发起的"经典共读挑战赛"进展,当看到墙上的阅读进度条从30%缓缓走向100%,我们看到的不仅是数字的变化,更是一代青年正在重建的精神家园,破解阅读困境的本质,是要在工具理性盛行的时代,为年轻人保留一方滋养心灵的沃土,这需要教育者以智慧化解焦虑,用耐心等待成长,让阅读真正成为照亮生命的精神火炬,当我们不再执着于"必须读什么",而是帮助学生发现"为什么而读",那些静默的书页终将在某个清晨绽放出思想的光芒。