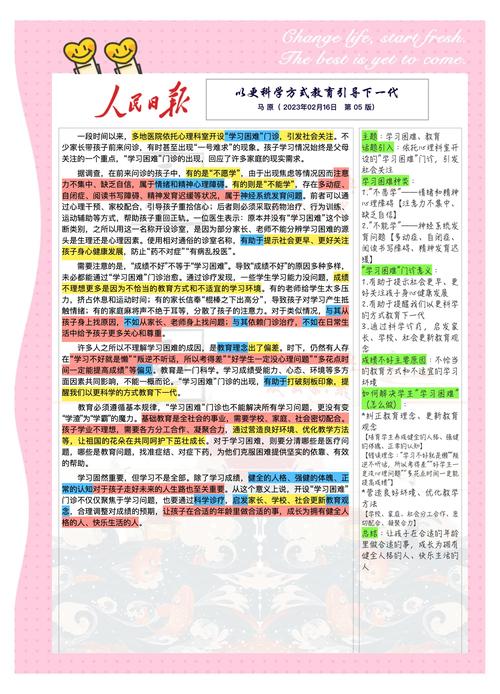

理解"不想上学"背后的深层原因(约300字)

初一阶段的孩子正处于身心发展的关键期,这个阶段出现的厌学情绪往往像冰山一角,隐藏着复杂的心理机制,从教育心理学角度分析,常见诱因包括:①青春期自我认同危机引发的存在困惑("我为什么要读书");②学科难度陡增带来的学习挫败感(尤其数学、英语学科);③新环境适应不良导致的社交焦虑(班级重组、师生关系变化);④电子产品依赖引发的注意力涣散;⑤家庭教养方式失当造成的心理逆反。

典型案例:曾辅导的14岁男生小杰,小学成绩优异,升入重点初中后因数学成绩下滑产生自我怀疑,逐渐发展为拒绝上学,深层诊断发现其厌学根源是完美主义倾向与抗挫能力薄弱的双重作用。

建立有效沟通的三大黄金法则(约350字)

-

非暴力倾听技术 放下评判姿态,使用"我注意到你最近..."的观察式开场,创造安全对话空间,当孩子说出"上学没意思"时,避免立即反驳,而是用"听起来你最近遇到了些困扰"的共情回应。

-

情绪解码训练 识别孩子语言背后的真实需求:抱怨作业多可能暗示学习吃力,抗拒早起可能反映睡眠障碍,抵触某学科可能源于师生关系紧张,家长需像侦探般捕捉细微线索,而非停留表面现象。

-

阶梯式目标协商法 将"必须上学"的大目标分解为可接受的小步骤,例如先协商每天到校半天,配合心理咨询逐步延长在校时间,避免强制返校引发激烈对抗。

重建学习内驱力的四维策略(约400字)

-

学科兴趣唤醒计划 • 数学恐惧者:通过数独游戏、理财实践建立数感 • 语文抗拒者:推荐同龄人创作平台激发表达欲 • 英语焦虑者:从影视原声、流行歌曲培养语感

-

能力脚手架搭建 针对知识断层设计"微目标",如每天掌握3个数学公式,配合错题银行制度,某案例显示,持续21天的知识补缺能使单科成绩提升30%。

-

正向反馈机制 建立"进步可视化"系统:用成长档案袋收集课堂笔记改进、作业评级提升等证据,定期与孩子回顾量变过程。

-

生涯启蒙教育 组织职业体验日活动,邀请不同领域从业者分享知识应用场景,让孩子直观感受学习与未来生活的联结。

校园环境适应的破局之道(约280字)

-

同伴关系修复 指导孩子加入兴趣社团,在非学业领域建立社交自信,某初中创设的"跨班读书会"使83%的孤僻学生改善人际关系。

-

师生沟通引导 教授礼貌表达技巧:"老师,这个问题我还不太明白,可以换种方式讲解吗?"同时主动与班主任建立教育同盟。

-

校园压力管理 训练"5-4-3-2-1"感官调节法:识别5种颜色、4种声音、3种触感、2种气味、1种味道,快速平复焦虑情绪。

家庭教养模式的优化升级(约320字)

-

戒除"直升机式"管教 将学习主导权逐步移交孩子,家长角色从监工转变为顾问,建议设置每周1小时的自主规划时间。

-

构建情感支持系统 设立"家庭充电站":准备减压盲盒(含励志便签、减压玩具等),在孩子情绪低谷时启动支援程序。

-

重塑榜样力量 家长展示持续学习状态,如参与成人教育、开展亲子共读,研究显示,父母每月阅读量达2本以上,子女学习积极性提升47%。

专业干预时机的精准把握(约200字)

当出现持续两周以上的拒学行为,伴随睡眠障碍、躯体化症状(头痛/腹痛)或社交退缩时,需及时寻求心理咨询,认知行为疗法(CBT)对青春期厌学改善有效率达79%,配合沙盘治疗、艺术表达等辅助手段,通常8-12周可见显著改善。

预防复发的长效机制建设(约130字)

建立"学习生态监测体系",从睡眠质量、社交频率、作业情绪三个维度设置预警指标,每季度举行家庭会议检视成长状态,保持教育策略的动态调整,厌学不是终点,而是重新认识孩子、优化教育方式的宝贵契机。

(全文共1583字)