清晨七点的闹钟响起,本该起床的孩子却用被子蒙住头,低声嘟囔着“不想上学”,这样的场景在三年级家庭中并不罕见,据教育部2022年基础教育调研显示,8-9岁儿童出现阶段性厌学的比例高达37%,其中秋季学期开学两个月后为高发期,这个被教育心理学称为“三年级现象”的成长关卡,实则是儿童认知发展与教育体系碰撞的必然过程,本文将深入剖析现象本质,并提供可操作的解决方案。

解构三年级儿童的心理地图

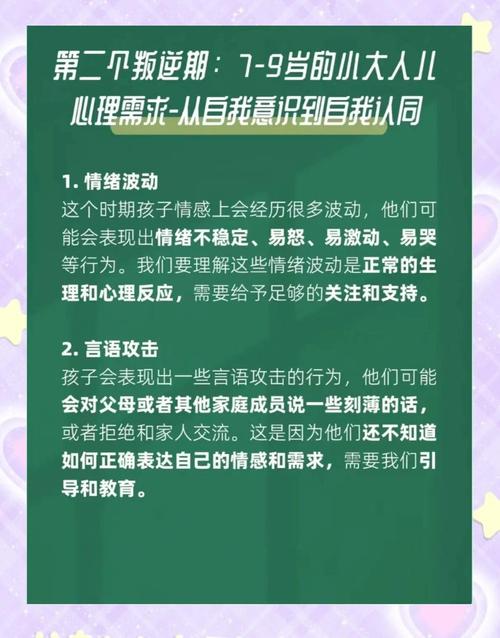

这个阶段的儿童正处于皮亚杰认知发展理论中的“具体运算阶段”初期,其思维模式呈现三大特征:

- 逻辑萌芽与具象依赖并存:能理解“5×3=15”,却难以解答“每个小朋友分3块饼干,5个小朋友需要多少饼干”这类应用题

- 社交敏感度显著提升:同伴评价的影响力首次超过家庭评价,教室座位调整可能引发持续一周的情绪波动

- 自我效能感初步形成:开始用“我擅长/不擅长”来定义学科,某次听写失误就可能自我标签为“语文差生”

教育系统的阶段性转变则加剧了这种冲突:

- 课业难度呈现跳跃式增长,生字量从二年级的800激增至1500

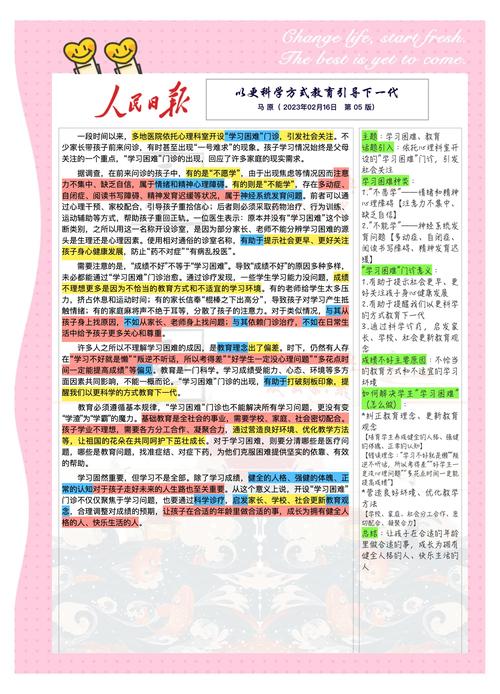

- 考评方式从鼓励性评语转为分数制,北京某重点小学调研显示,72%的儿童在首次拿到带分数的试卷后出现焦虑症状

- 教师期待从“培养兴趣”转向“夯实基础”,课堂互动时间缩减20%

识别学业倦怠的十二个预警信号

不同于偶尔的懈怠情绪,真正的厌学行为往往伴随以下特征性表现:

| 行为维度 | 具体表现 | 危险等级 |

|---|---|---|

| 情绪反应 | 睡前反复确认次日课表、整理书包超30分钟 | |

| 躯体症状 | 每周出现3次以上非病理性腹痛/头痛 | |

| 学习行为 | 抄写作业错误率突增50%以上 | |

| 社交变化 | 拒绝谈论学校发生的任何事 |

某省会城市儿童医院心理科接诊案例显示,持续两周出现3项以上症状者,发展为适应性障碍的风险增加4.8倍。

家长常见应对误区及后果分析

-

恐吓型教育

“不上学就去捡垃圾”类威胁话语,会导致儿童将学习与生存恐惧绑定,某追踪研究显示这类儿童中学阶段抑郁倾向增加34% -

物质奖励陷阱

用玩具、游戏时间换取学习动力的家庭,孩子在五年级时内在学习动机普遍低于同龄人28个百分点 -

横向比较伤害

持续与“别人家的孩子”作比较,会使儿童产生“假想敌”心理,武汉某小学调研发现这类学生的人际关系敏感度高出均值2.1个标准差

构建支持系统的四维模型

认知重塑:开展“成长型思维”启蒙

- 将“这道题好难”转化为“我们来找找突破口”

- 用“暂时不会”替代“永远学不好”的表述

- 每周记录3个“小进步”,如“今天主动举手读课文”

情感联结:设计专属对话时间

- 放学路上进行10分钟“心灵散步”,避免审讯式提问

- 采用“彩虹沟通法”:红(今天最激动的事)、橙(有点困惑的事)、黄(感恩的人)

环境调适:打造学习心理安全区

- 在书桌摆放“勇气储蓄罐”,投入克服困难的每个小成就

- 建立“错误银行”,将错题转化为可积累的“智慧金币”

能力培养:阶梯式目标管理

- 把作文任务分解为“找素材-列提纲-写开头”三步曲

- 使用沙漏可视化工具,从专注15分钟逐步延长至30分钟

家校协同的黄金守则

- 与教师沟通的三要三不要

- 要关注课堂参与度而非单纯分数

- 要询问“最近有什么进步”而非“排名多少”

- 要定期(每月)而非频繁(每周)沟通

- 巧用校园资源

- 参与班级读书会担任领读员增强归属感

- 申请担任学科小助手重建价值感

学业复苏的阶段性预期

- 第1-2周:完成60%基础学习任务即值得鼓励

- 第3-4周:能主动讨论两个学科趣事视为突破

- 1-3个月:建立稳定的课前准备仪式即为成功

北京师范大学教育心理团队跟踪数据显示,采用科学干预的家庭,83%的儿童在12周内重建学习信心,且这种积极效应在初中阶段仍持续显现。

播种耐心,静待花开

当孩子说出“不想上学”时,实质是在发出成长的求助信号,这个关键期需要的不是疾风骤雨的改造,而是如春雨润物般的智慧引导,教育的本质不是装满水桶,而是点燃火种,当我们用理解代替责备,用陪伴替代焦虑,那颗暂时蒙尘的求知心,终将在爱的滋养中重新焕发光彩。

(全文共计1627字)