九月的阳光依然炽烈,十七岁的晓晨却将自己反锁在卧室,新购置的蓝白校服整齐地叠放在床头,书包里的课本还散发着油墨清香,但开学第三天,这个曾经品学兼优的少年突然拒绝踏入校门,这样的场景,正在无数高一新生的家庭中悄然上演,面对突如其来的厌学情绪,家长们往往陷入焦虑与困惑的漩涡,却不知这看似叛逆的行为背后,实则暗藏着青少年成长过程中必经的心理蜕变密码。

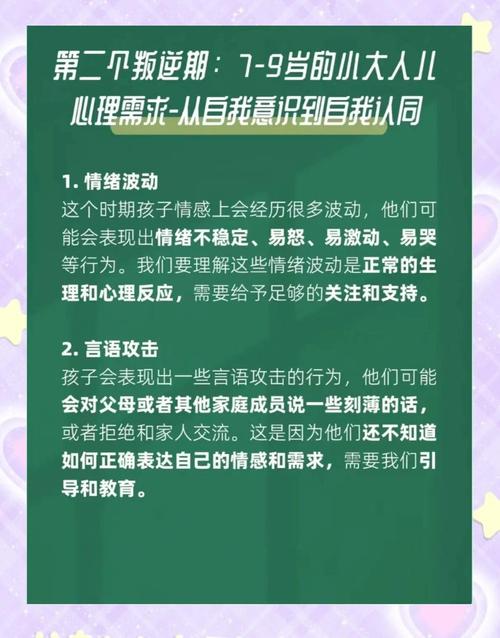

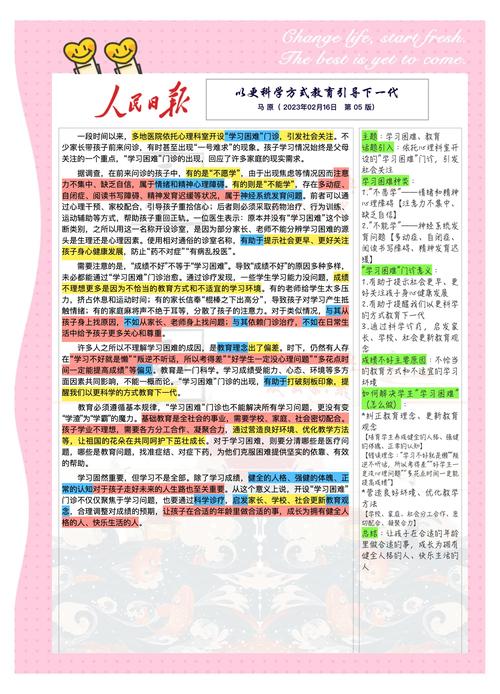

青春期心理断乳期的身份重构 当少年们踏入高中校门,他们面临的不仅是知识体系的升级换代,更是从"被保护者"向"独立个体"的艰难蜕变,脑科学研究显示,15-18岁青少年的前额叶皮层正在经历重要发育阶段,这直接导致他们既渴望挣脱束缚又缺乏情绪管理能力的矛盾状态,某重点高中心理咨询室的统计数据显示,开学两个月内接待的咨询案例中,62%与身份认同危机相关。

典型案例中的林同学曾坦言:"站在高中走廊里,我突然不认识自己了,初中时我是年级前十,现在却听不懂数学老师的板书。"这种认知失调引发的自我怀疑,往往外化为对学校环境的抗拒,家长需要理解,这种抗拒本质上是青少年在重构自我认知过程中的保护机制。

环境剧变引发的适应性障碍 从初中到高中的跨越,意味着要重新构建整个社交坐标系,重点中学的调查表明,新生需要平均6-8周才能建立稳定的同伴关系,教学方式的转变同样带来挑战,高中课堂的知识密度较初中提升300%,而教师指导方式更强调自主探究,当某示范性高中将晚自习改为自主学习模式后,当月心理辅导量激增45%。

环境适应障碍常表现为躯体化症状,王同学的母亲回忆:"孩子每天早晨都说头疼,检查却显示身体健康。"这种现象实则是心理压力在生理层面的投射,此时切忌简单归因为"装病",而应透过症状看到孩子内心真实的恐惧。

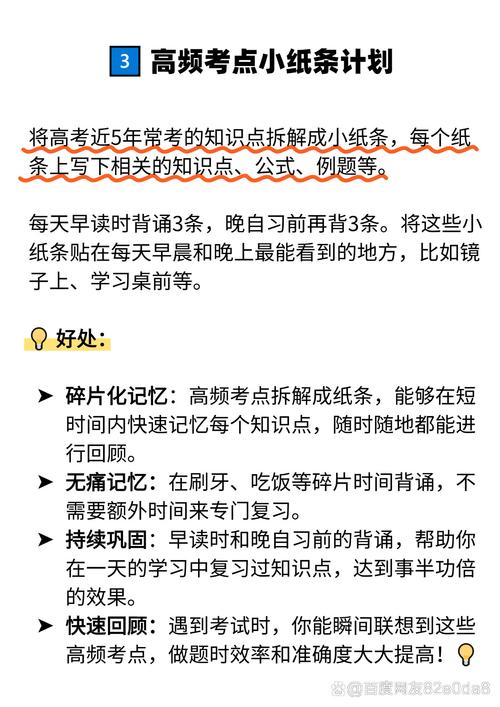

家庭支持系统的重建策略 建立有效沟通需要突破传统对话模式,心理专家建议采用"三明治沟通法":先描述观察到的具体行为(如"这周你有三天没交作业"),接着表达感受("妈妈有些担心"),最后提出开放式问题("能和我聊聊你的想法吗?"),这种结构化交流能降低青少年的心理防御。

应对分离焦虑需把握"渐离渐近"原则,李同学的父亲分享:"我开始每天在校门口'偶遇'孩子,从并肩走到目送进校,用两周完成过渡。"这种有计划的分离训练,既能给予安全感又维护了独立性。

学业压力疏导要建立"缓冲地带",建议家长与孩子共同制定"70%达成目标",例如允许数学周考有30%的错误率,北京某重点高中的实践表明,这种弹性目标设定使学生的焦虑指数下降38%。

家校协同的破局之道 构建成长型评价体系至关重要,陈同学家长的做法值得借鉴:他们将成绩单转换为"进步曲线图",重点标注思维提升而非分数得失,这种可视化呈现让孩子的努力变得可感知。

家校沟通要突破传统模式,深圳某中学推出的"成长合伙人"计划中,家长、学生、导师组成三角支持系统,定期举行非正式座谈,数据显示参与该计划的学生适应周期缩短42%。

专业干预时机的精准把握 当厌学行为持续超过三周,或伴随睡眠障碍、食欲骤变等生理症状时,需及时寻求专业帮助,上海青少年心理热线统计显示,在出现早期症状一个月内介入的案例,恢复周期平均缩短60%。

但专业咨询不是万能解药,真正有效的干预是建立"家庭-学校-专家"三维支持网络,杭州某家庭的成功案例显示,当心理咨询师指导家长调整教育策略,同时班主任在班级营造包容氛围,学生的复学适应度提升75%。

这场突如其来的"开学危机",实则是青少年成长的重要契机,当我们以更开阔的视野解读厌学行为,会发现这不过是生命蜕变的阵痛,就像蛹的挣扎不是为了对抗束缚,而是为了伸展新生的翅膀,教育的真谛不在于催促化蝶的进程,而在于为每个独特的生命形态提供适宜的孵化温度,当我们放下焦虑,以智慧与耐心搭建成长的脚手架,终将看到少年们破茧而出,在属于他们的天空中画出独特的生命轨迹。