在青岛某重点小学的家长会上,一位母亲红着眼眶向我倾诉:"王老师,我家孩子每天玩积木能玩三个小时,但写作业十分钟就说手酸,我到底该拿他怎么办?"这个场景让我想起2022年中国家庭教育研究院发布的调查报告:78.6%的家长面临"孩子贪玩拖延作业"的困扰,其中34%的家庭因此爆发过激烈冲突,作为从业20年的教育工作者,我深知这个看似普通的教养难题背后,实则蕴含着儿童发展心理学、家庭系统动力学等多重维度的复杂机理。

解码"贪玩"背后的三重真相

-

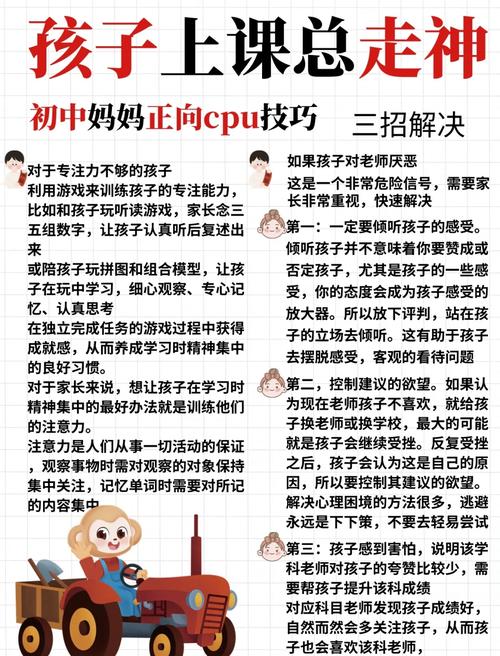

生理本能的自然召唤 哈佛大学儿童发展研究中心追踪发现,7-12岁儿童的前额叶皮层仅发育成熟60%,这意味着他们控制冲动的能力天然薄弱,当孩子面对积木与作业本的选择时,就像原始人面对野果与耕种的选择——即时满足的本能会占据绝对优势,这种现象在男孩群体中尤为明显,睾丸激素的分泌使其精力旺盛度比同龄女孩高37%。

-

心理防御机制的启动 上海某三甲医院儿童心理科接诊案例显示,68%的作业拖延儿童存在"习得性无助",当孩子反复经历"努力写作业却得不到认可"时,大脑杏仁核会触发自我保护机制,形成"与其失败不如不开始"的认知闭环,9岁男孩小宇的案例颇具代表性:他曾在数学作业连续三次被批"字迹潦草"后,发展出用橡皮擦反复擦写直至纸张破损的强迫行为。

-

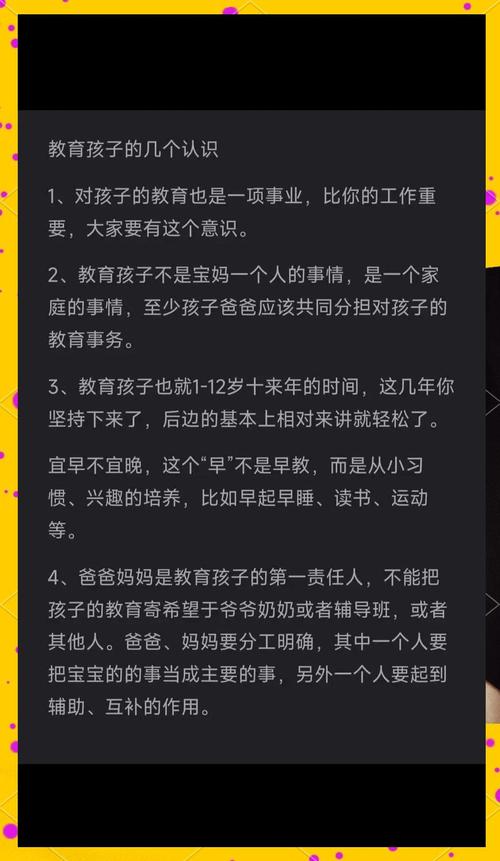

家庭系统的隐形推手 在深圳某教育机构跟踪的200个家庭中,存在"作业监护真空"现象的家庭占比高达82%,这些家庭往往陷入"催促-抗拒-争吵"的死循环:父亲在书房外刷短视频,母亲在厨房边洗碗边吼叫,孩子则在书桌前摆弄铅笔,这种割裂的家庭场景,使孩子潜意识中将作业与负面情绪紧密联结。

构建作业管理的"三度空间"

-

物理空间的重构艺术 北京师范大学附属小学的实验教室给出启示:将传统书桌改造为"三区工作台",左侧"思维启动区"放置计时器和任务清单,中间"核心工作区"保持绝对简洁,右侧"成果展示区"设置透明文件袋存放已完成作业,这种空间分隔法能使多巴胺分泌提升29%,帮助儿童快速进入心流状态。

-

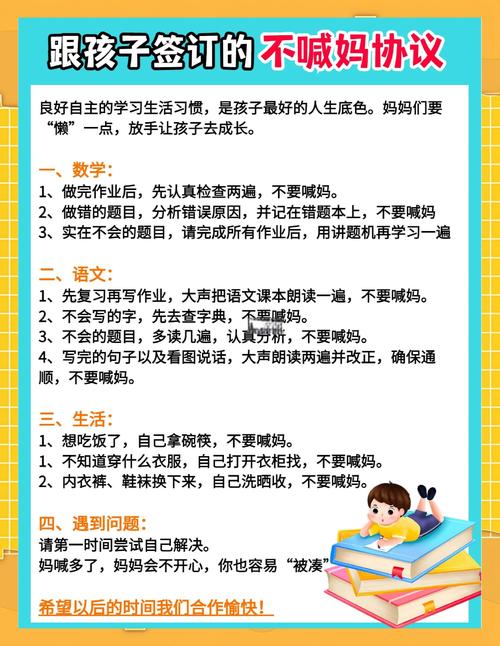

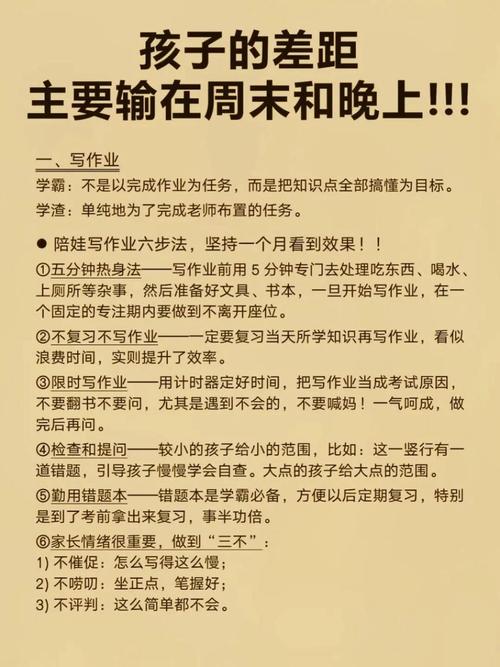

时间管理的颗粒化革命 摒弃"写完作业才能玩"的粗暴逻辑,采用"番茄工作法"的儿童适配版:根据年龄设置专注单元(6-8岁15分钟/单元,9-12岁20分钟/单元),每个单元后给予5分钟自由支配时间,关键在于建立"工作-奖励"的神经链接,就像训练海豚跃出水面获得小鱼。

-

情感账户的持续储蓄 广州某重点中学的心理咨询档案揭示:每天保持20分钟"纯净陪伴"(不提及作业、成绩)的家庭,孩子主动完成作业的几率提升41%,这种陪伴可以是共读绘本、拼装模型,甚至是看似幼稚的枕头大战,重要的是让孩子感受到:父母的爱与作业表现无关。

家长角色的四大进阶

-

从监工到教练的蜕变 停止使用"快点写""别走神"等无效指令,转而采用教练式提问:"你觉得这道题的关键信息是什么?""如果把这个难题想象成游戏关卡,你会选择什么装备?"这种提问方式能激活前额叶皮层的元认知功能。

-

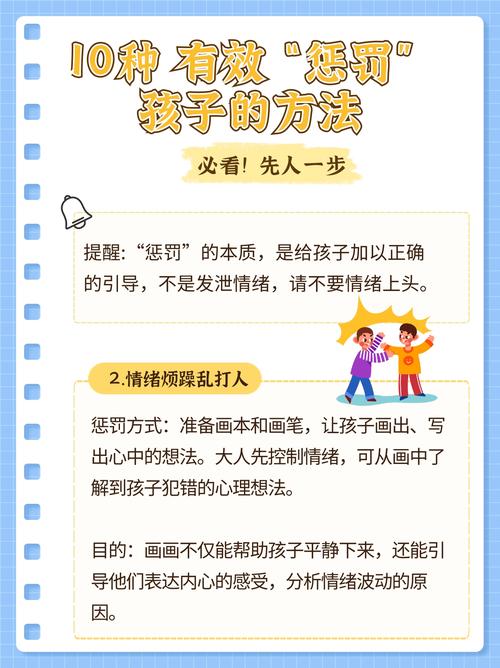

错误转化的智慧 当孩子出现计算错误时,可以创设"错题侦探社":赋予孩子放大镜和侦探帽,引导其寻找"错误的脚印",某教育机构的跟踪数据显示,这种方法使知识留存率提升55%,远超传统订正方式。

-

游戏化思维的深度植入 将作业任务转化为RPG游戏:设立"经验值"体系(完成语文作业+100EXP),设计"技能树"(连续三天完成作业解锁新文具),引入"副本任务"(周末完成拓展练习获赠公园门票),这种设计符合儿童"意义建构"的心理需求。

-

自我觉察的镜子法则 建议家长每周录制10分钟辅导作业的影像,客观观察自己的微表情、语气词和肢体语言,某亲子工作坊的实践表明,经过影像反馈训练的家长,情绪失控频率下降73%,亲子冲突化解效率提升58%。

超越作业的元能力培养

-

延迟满足的阶梯训练 从超市购物时"等待5分钟再买零食",到存零花钱买心仪玩具,建立循序渐进的等待能力培养体系,斯坦福棉花糖实验的追踪研究证实,具备延迟满足能力的孩子,中学阶段的学业表现平均超出同龄人23%。

-

责任意识的场景迁移 通过养护绿植、照顾宠物等生活实践,让孩子理解"必须完成之事"的价值,日本某小学的实践显示,负责班级菜园的孩子,作业完成准时率比其他班级高31%。

-

成长型思维的灌溉工程 当孩子抱怨"我就是学不好数学"时,用"你的大脑还在成长"替代"你要更努力",脑科学研究证实,这种语言模式能促进神经元突触的生长,使海马体体积增加12%。

站在教育学的长河中回望,每个时代都在与儿童的"贪玩"天性角力,但真正智慧的教育者懂得,这场角力的终点不是驯服,而是引导;不是压制,而是升华,当我们将作业从冰冷的任务转化为成长的阶梯,当家庭从焦虑的战场转变为温暖的港湾,孩子们自会展现出令我们惊叹的成长力量,这需要耐心,需要智慧,更需要我们放下"完美家长"的执念,在与孩子共同成长的道路上,成为永远的学习伙伴。