在北京市海淀区某重点小学的家长会上,一位母亲红着眼眶向班主任求助:"孩子每天作业写到12点,我们全家都跟着受罪。"这个看似极端的案例背后,折射出当代三年级教育中普遍存在的作业困境,根据中国青少年研究中心2022年发布的《基础教育阶段作业现状白皮书》,全国三年级学生平均每天花费2.8小时完成作业,但有17.3%的学生需要4小时以上,其中近半数存在明显的拖延现象。

作业拖延背后的"隐形推手" 在分析具体应对策略前,我们必须正视一个残酷的现实:三年级作业拖延往往不是简单的"孩子不认真",而是多重因素共同作用的结果,这个关键转折期恰逢儿童身心发展的特殊阶段,需要教育者以更专业的视角进行解读。

-

脑神经发育的客观限制 三年级学生(8-9岁)的前额叶皮层仍处于发育初期,这个负责执行功能的大脑区域要到25岁才能完全成熟,这意味着孩子面对需要自我调控的任务时,注定要比成年人耗费更多认知资源,神经科学研究显示,该年龄段儿童持续专注时间通常不超过20分钟,强行要求长时间专注只会适得其反。

-

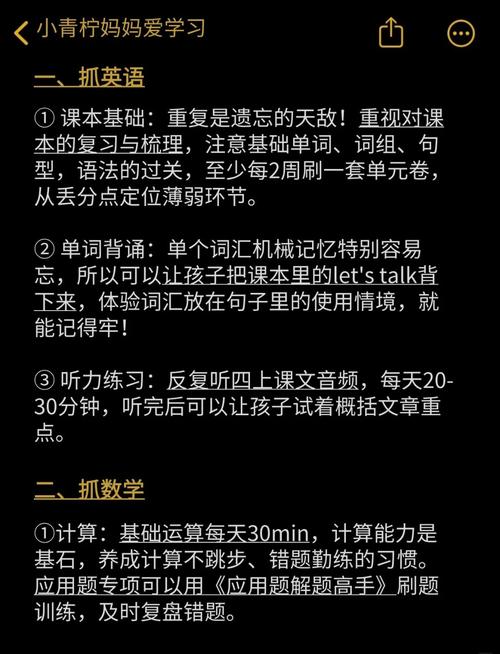

学习模式的断层冲击 当课程难度从具象认知转向抽象思维,作业形式由抄写为主变为应用题主导时,许多孩子会经历"三年级现象"的阵痛,北京师范大学教育学部跟踪研究发现,68%的三年级学生作业拖延与知识理解困难直接相关,其中数学应用题和语文阅读理解是最主要的"绊脚石"。

-

环境干扰的叠加效应 在杭州某实验小学的对照实验中,研究人员发现:在书桌摆放玩具、家长频繁进出、电视背景音等干扰因素下,学生作业效率下降40%,错误率上升25%,更值得警惕的是,84%的家长在陪伴作业时不自觉制造新干扰,包括突然提问、纠正姿势、递送水果等"关心式打扰"。

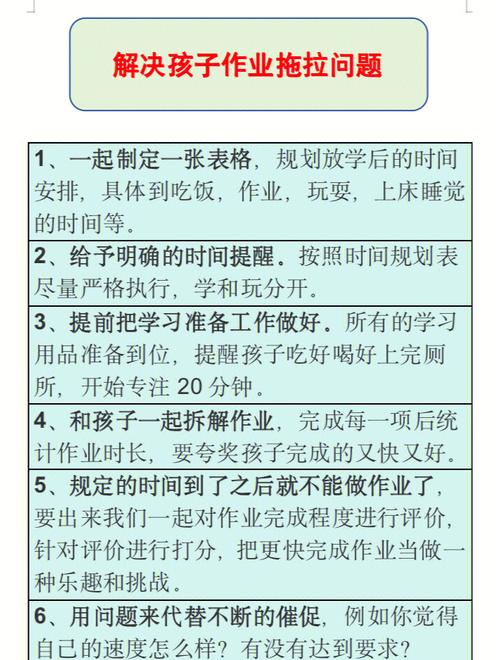

破局之道:构建科学的时间管理系统 解决作业拖延不能依赖简单的催促或惩罚,而需要建立符合儿童认知规律的系统方案,以下是经过实践验证的"三维干预模型":

生理节律适配法 (1)黄金时段定位:连续记录一周的作业状态,用不同颜色标注高效时段(绿色)、普通时段(黄色)、低效时段(红色),多数儿童在放学后1小时(16:30-17:30)和晚饭后1.5小时(19:00-20:30)呈现最佳状态。

(2)分段作业策略:将作业总量拆分为3个25分钟的工作单元,每个单元后安排5分钟肢体活动(如跳绳、拍球),这种"25+5"模式能使脑神经递质保持良性循环,避免多巴胺过度消耗导致的注意力涣散。

(3)营养补给方案:在作业前30分钟摄入富含酪氨酸的食物(如杏仁、奶酪),有助于提升神经传导效率,避免高糖零食引发的血糖波动,选择升糖指数低于55的健康点心。

认知脚手架搭建 (1)作业预处理机制:培养"作业预审"习惯,用3分钟快速浏览所有题目,按难易程度标注星号(★简单,★★中等,★★★困难),从★级任务入手建立信心,逐步过渡到挑战性题目。

(2)思维可视化工具:针对应用题开发"解题导航图",将复杂的文字描述转化为图形符号,例如用方框圈出已知条件,用箭头连接关键信息,用气泡图呈现思考过程,上海某重点小学的实践数据显示,该方法使数学作业效率提升37%。

(3)错题转化系统:建立"错题能量站",将错误答案转化为学习资源,要求孩子用三种颜色笔记录:黑色抄题,蓝色写错误过程,红色写正确解法,每周开展"错题闯关游戏",答对积累积分兑换奖励。

环境塑造工程 (1)专属学习空间:按照"最小干扰原则"布置书桌区域,确保视线范围内无玩具、电子产品,采用4500K色温的护眼灯,照度维持在500-750lux之间,添置计时器、文件架等"作业工具包",培养仪式感。

(2)家庭协作公约:制定《作业时段行为守则》,家长需承诺不随意打断、不代写答案、不负面评价,可设置"静音模式"(佩戴特定颜色的手环示意保持安静),建立非语言沟通系统。

(3)正向反馈机制:设计"作业能量环",完成每个任务单元可获得能量贴纸,集满5张贴纸可解锁"特权时间"(如延长15分钟游戏时间),重点奖励过程而非结果,强化及时行动的价值。

典型案例的深度解析 在深圳某外国语小学的干预实践中,9岁的晨晨(化名)从持续3个月的作业拖延(日均耗时4.5小时)转变为能在2小时内高效完成,其转变过程具有重要参考价值:

-

问题诊断阶段 通过为期3天的跟踪观察,发现晨晨存在:频繁摆弄橡皮(平均每2分钟1次)、数学应用题反复擦写(单题最高修改7次)、遇到难题立即求助等典型症状,结合家长访谈,确认存在过度包办(幼儿园时期常代做手工)、负面标签(被称"小蜗牛")等教养问题。

-

干预方案设计 (1)生理调节:将作业启动时间从18:00调整到16:40(放学后适当休息),采用分段作业法; (2)认知重建:引入"解题导航图",建立错题能量站; (3)环境改造:清除书桌周边12件干扰物,设置家长静音区。

-

阶段性成果 第1周:作业时长降至3.2小时,橡皮触碰频率减少60%; 第4周:独立解题率达85%,获得首个"全优作业星"; 第8周:养成自主规划习惯,数学单元测试提升23分。

教育者的反思与进阶 在帮助孩子战胜作业拖延的过程中,成年人更需要保持清醒认知:每个深夜伏案的身影,都在诉说成长的需求而非故意对抗,首都师范大学家庭教育研究中心提出"三面镜子理论":用放大镜发现细微进步,用平面镜客观呈现现状,用望远镜展望发展潜能。

值得警醒的是,某些看似"高效"的极端手段可能适得其反,如江苏某家长采用的"超时罚抄法"(超时1分钟罚抄课文1遍),导致孩子出现睡眠障碍;浙江某教师推行的"作业限时竞赛",诱发多名学生焦虑性腹痛,这些案例提醒我们:任何教育干预都必须以儿童身心健康为底线。

当灯火阑珊时的作业长跑成为历史,我们终将看见:那些被解放出来的夜晚,不仅能还给孩子应有的睡眠,更能让思维在自由时空中舒展生长,这或许才是教育最本真的模样——不是与时间赛跑,而是让每个生命都能按照自己的节奏,走出独特而精彩的发展轨迹。