面对孩子每天重复"不想上学"的诉求,多数家长会陷入两难困境:强制要求容易激化矛盾,放任不管又担心贻误成长,根据北京师范大学基础教育研究院2023年最新调查数据显示,我国6-15岁学童阶段性厌学发生率已达63.8%,其中持续三个月以上的慢性厌学占21.3%,这些数据背后,折射出现代教育生态中亟待解决的结构性矛盾。

第一重密码:穿透表象,解码情绪暗语

当孩子反复表达厌学情绪时,首要原则是将其视为重要的沟通信号而非简单的态度问题,临床教育心理学研究表明,85%的厌学表现实质是其他问题的转移性表达,十岁的浩浩持续两个月抗拒上学,父母最终发现根源是数学课上的理解障碍引发的焦虑;初二学生小美突然不愿到校,深层原因是遭遇班级社交孤立。

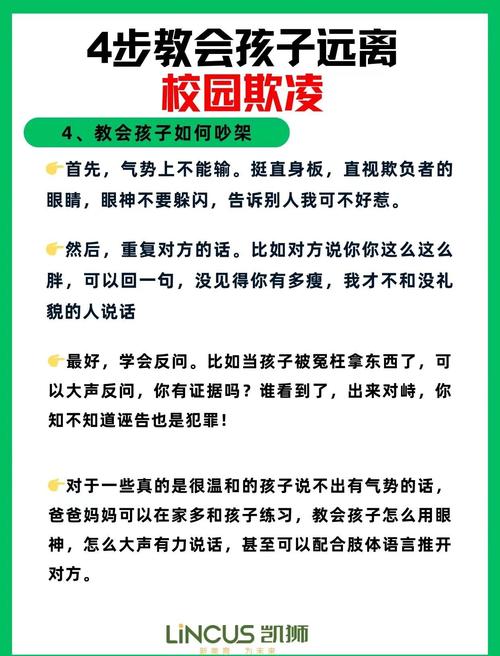

建立有效的沟通渠道需要掌握三个关键技巧:首先是"时空留白法",在孩子情绪激动时给予缓冲时间,待其平静后采用"我注意到..."的客观陈述开启对话;其次是"场景重现法",通过角色扮演游戏还原校园生活片段,往往能发现隐藏的困扰;最后是"第三方介入法",邀请孩子信任的亲属或专业人士参与谈话,常能突破沟通僵局。

家长需警惕三种常见误区:将厌学等同于懒惰、用物质奖励作为激励手段、过度追问细节引发防御心理,正确的应对策略是建立"情绪温度计",每天用颜色或数字量化孩子对学校的感受,逐步绘制情绪波动曲线,从中寻找规律性诱因。

第二重密码:重塑动机,唤醒学习本能

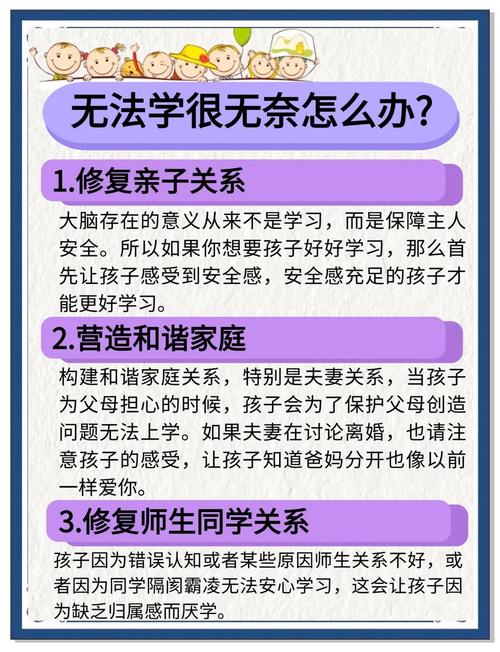

学习动力系统的修复需要从认知、情感、行为三个维度同步推进,哈佛大学教育研究院提出的"动机三角模型"指出,可持续的学习动力=胜任感×自主性×归属感,这意味着家长需要帮助孩子建立"我能行"的自我认知,提供适度的选择空间,同时营造支持性的情感环境。

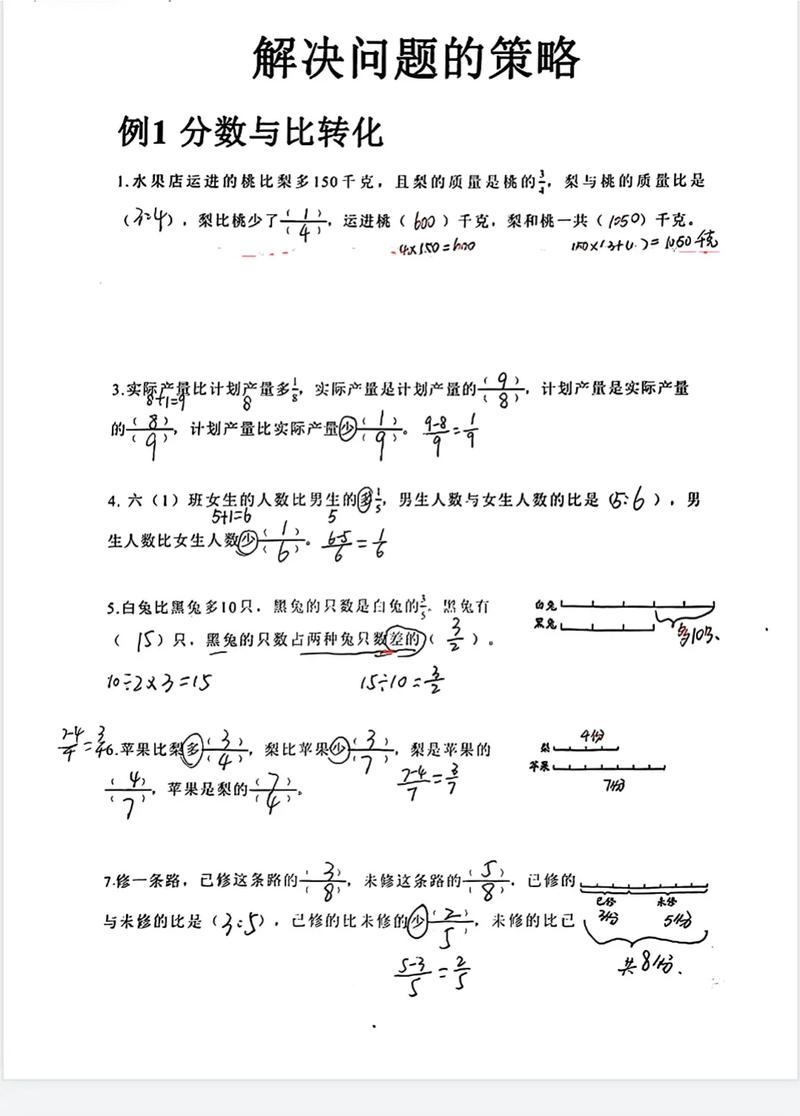

具体实施可采取"微目标拆解法",将学习任务分解为可完成的15分钟单元,配合即时反馈机制,例如背诵课文改为分段录音自测,数学练习转化为生活场景应用题,某重点小学的实践数据显示,采用任务拆解策略的班级,学生作业完成率提升37%,焦虑指数下降42%。

兴趣培养方面,推荐"学科嫁接法",将课程内容与孩子热衷的领域结合,恐龙迷学生可通过化石研究接触地质学,足球爱好者用赛事数据分析学习统计学,北京某中学开展的"学科+"项目显示,参与学生的课堂参与度提升58%,知识留存率提高31%。

第三重密码:系统支持,构建成长生态

家校协同需要超越传统的投诉-改进模式,建立"三位一体"支持系统,深圳某示范学校推行的"教育合伙人"制度值得借鉴:每月举办家长-教师联合工作坊,共同制定个性化支持方案;开发家校沟通数字平台,实时共享学生的情绪状态和学习进展;成立跨学科支持小组,整合心理教师、学科导师、社工资源。

社会支持网络的构建可采取"同心圆策略":内圈是核心家庭成员的认知重构,中圈拓展至亲友、导师等支持群体,外圈连接专业机构和社区资源,上海家庭教育指导中心的案例显示,参与系统支持计划的家庭,亲子冲突发生率降低65%,学生复学率达89%。

当遇到严重厌学情况时,专业干预需把握三个关键节点:持续时间超过一个月、伴随躯体化症状(头痛/腹痛)、出现社交功能退化,此时应启动"分级响应机制":校级心理教师初步评估→区级教育心理咨询中心专业诊断→三甲医院发育行为科医学介入,北京儿童医院的临床数据表明,早期专业干预可使学习功能恢复时间缩短40%。

在这个充满不确定性的教育时代,破解厌学困局的核心在于回归教育本质——不是知识的强制灌输,而是生命的唤醒与滋养,当家长学会用解码代替责备,用支持替代控制,用系统思维突破单一视角,那些曾经紧闭的心门终将重新透出求知的光芒,教育的真谛,在于帮助每个孩子找到与知识相遇的美好姿态,让学习真正成为一场发现生命潜能的探索之旅。