现象背后的深层焦虑

近年来,"孩子沉迷手机不愿上学"逐渐成为家庭教育的典型难题,根据2023年《中国青少年网络行为调查报告》,12-18岁群体中,日均手机使用超6小时的比例达37.2%,其中14.6%的学生因手机依赖出现厌学行为,一位母亲曾在咨询中崩溃道:"孩子把自己反锁在房间打游戏,已经一周没去学校了,我甚至不敢强行收手机,怕他做出极端行为。"

这类案例折射出一个残酷的现实:手机已不仅是娱乐工具,而是成为部分青少年逃避现实压力的"安全屋",当家长试图用断网、责骂甚至暴力手段干预时,往往加剧亲子对立,甚至引发更严重的心理危机,问题的核心,在于我们是否真正读懂了孩子"躲进手机世界"的求救信号。

解码行为背后的心理逻辑

要破解困局,首先需摒弃"手机=洪水猛兽"的片面认知,儿童发展心理学研究表明,青少年沉迷手机往往源于三大心理需求缺失:

-

归属感空洞

当孩子在学校遭遇人际挫折(如被排挤、霸凌),或家庭中缺乏情感互动时,虚拟社交能快速填补现实中的孤独感,某初三男生因体型肥胖被同学嘲笑后,通过游戏战队获得团队认同,这种即时正向反馈使其逐渐抗拒返校。 -

掌控感代偿

高压教育环境下,孩子的时间安排、兴趣选择长期被家长主导,而在游戏中,他们能自主决定角色成长路径,这种"我的世界我做主"的体验,成为对抗现实失控感的心理补偿机制。 -

价值感错位

当学业评价体系单一化(唯分数论),部分在传统赛道受挫的孩子,会转向短视频创作、电竞直播等领域寻求自我证明,北京某重点中学的调查显示,32%的"手机沉迷者"曾在网络平台获得过万粉丝关注。

重构家庭动力系统的四维策略

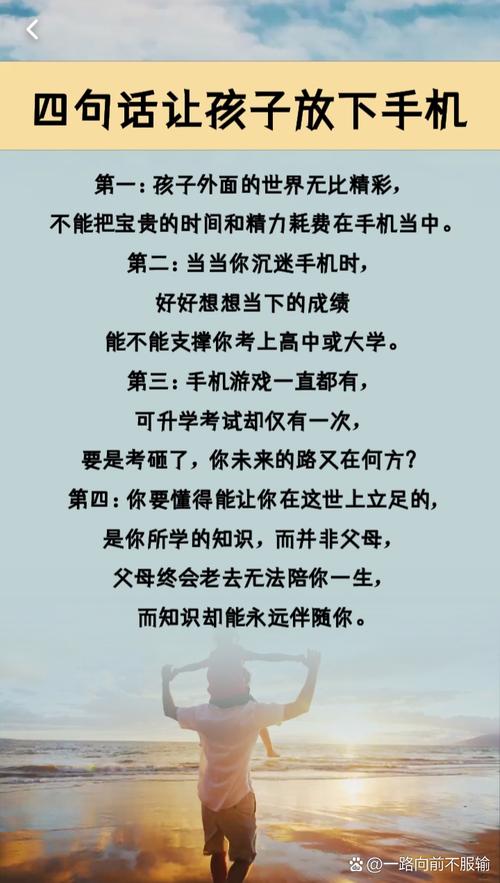

解决此类问题不能停留于"戒手机"的表层,而需重建健康的家庭生态系统,以下是经过300+个案验证的有效方案:

建立"缓冲带"而非"隔离墙"(关键前72小时)

- 案例介入:深圳某家庭发现孩子连续逃学后,父亲没有立即没收手机,而是说:"我注意到你最近在钻研游戏策略,周末要不要一起参加电竞主题咖啡馆的父子赛?"这种"先联结再引导"的策略,使孩子两周后主动提出制定手机使用计划。

- 操作要点:

- 停止指责性语言(如"没出息""废物"),改用观察式表达:"妈妈发现你这周在游戏里达成了新成就"

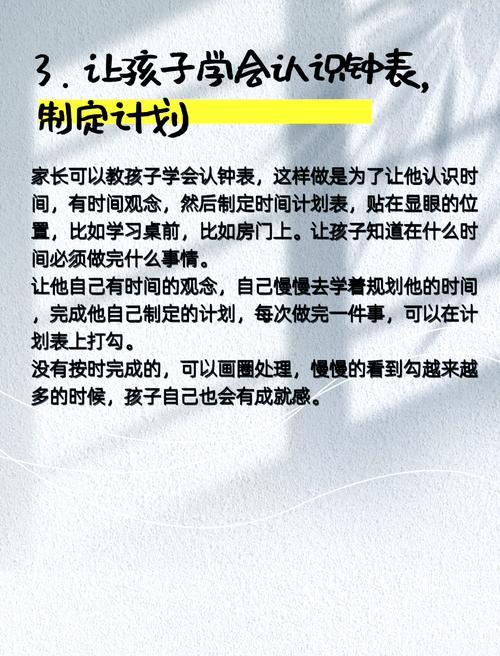

- 设置21天渐进调整期,例如首周允许每天4小时游戏,但需完成30分钟户外活动

- 引入"家庭数字守则",让孩子参与制定细则(如课堂时间手机存放位置)

激活现实世界的"多巴胺引擎"

人脑对手机依赖的本质,是习惯获取低成本高反馈的快乐,可通过设计"现实挑战任务"重建神经奖励机制:

- 小学生:组织"家庭探索日",用手机拍摄并解说社区植物,制作自然图鉴

- 初中生:开展"21天技能解锁计划"(如烹饪、木工),每完成阶段目标兑换游戏时间

- 高中生:对接大学实验室开放日,让其接触人工智能、航模等实体科技项目

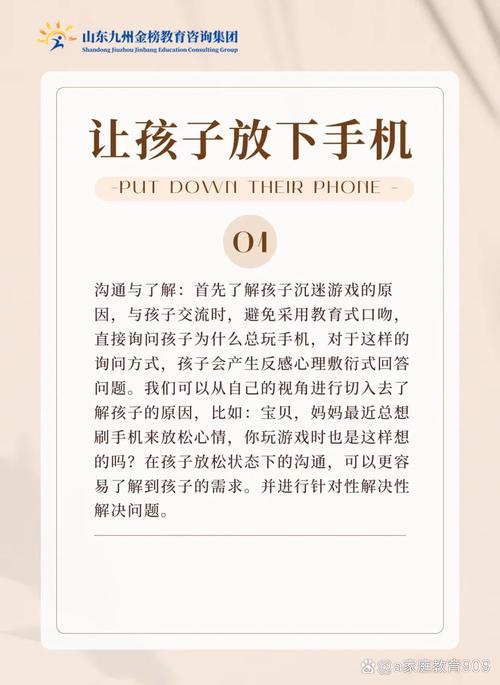

构建"成长型对话"模式

北京师范大学家庭教育研究中心发现,采用"3F沟通法"的家庭,亲子冲突化解率提升76%:

- Fact(事实):"这周你有三天没交数学作业"(而非"你永远不负责")

- Feeling(感受):"老师反馈时,妈妈觉得担心又困惑"

- Focus(聚焦):"我们想想怎么平衡游戏和作业好吗?"

重塑家庭能量场域

在郑州某改造成功的案例中,父母将客厅改造为"家庭共创空间":

- 设置实体游戏区(桌游、模型制作)

- 开辟"烦恼树洞墙"供匿名书写情绪

- 每周举行家庭会议,用SWOT分析法讨论手机使用利弊

警惕三大教育陷阱

- 过度医疗化倾向:非必要情况下将孩子送入戒网瘾机构,可能造成二次创伤

- 虚假民主协商:"你自己决定"的背后是放任,需明确"自由伴随责任"的边界

- 单一归因谬误:将所有问题归咎于手机,忽略潜在的学习障碍或心理疾病

破局者的思维革新

真正有效的转变始于家长认知升级:从"如何让孩子放下手机"转向"如何帮孩子找到比手机更有生命力的人生状态",杭州某企业家父亲在意识到问题后,毅然调整工作节奏,每周带孩子参与乡村教育公益项目,三个月后,这个曾经日均游戏12小时的少年,主动组建了学校首个"数字支教社团"。

正如教育学家蒙台梭利所言:"每个异常行为的孩子,都在诉说灵魂的饥饿。"当我们不再将手机视为敌人,而是读懂其背后的需求隐喻,教育的破局之路自然显现,这条路需要智慧,更需要勇气——不是与时代技术对抗的勇气,而是与孩子共同成长的勇气。