清晨七点的校门口,总能看到这样一幕:穿着校服的少年们拖着沉重的脚步走向教学楼,书包带滑落到臂弯也浑然不觉,近年来,初中生厌学现象正以惊人的速度蔓延,据教育部2023年基础教育质量监测数据显示,全国初中阶段学生存在明显厌学倾向的比例已达32.7%,这个数字背后,是无数家庭面临的现实困境:那个曾经对知识充满好奇的孩子,为何突然对学校产生抵触?本文将深入探讨这一现象的成因,并提出具有实操性的解决方案。

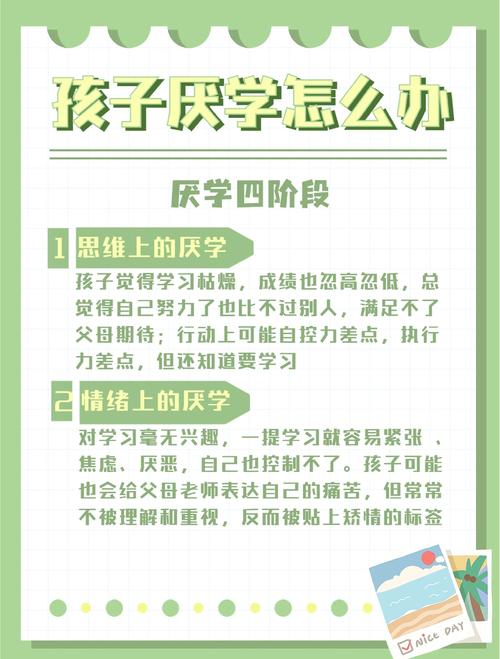

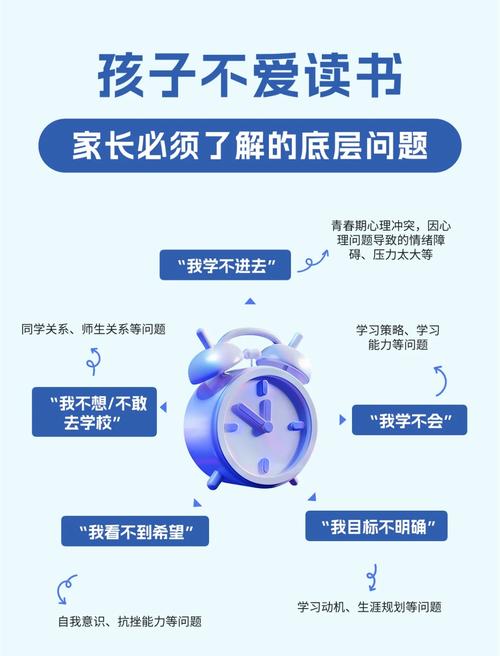

厌学现象的多维呈现 当前初中生的厌学表现已突破传统认知范畴,呈现出新的时代特征,除了常见的迟到早退、课堂走神,更出现了"选择性厌学"现象:部分学生对主科课程消极应对,却对社团活动或兴趣课程保持热情,某省会城市重点中学的心理咨询记录显示,超过60%的厌学个案并非全面排斥学习,而是对现行教育模式产生质疑。

更值得关注的是"隐性厌学"群体的扩大,这类学生按时到校完成作业,但眼神空洞、缺乏学习内驱力,北京师范大学教育研究所的跟踪调查发现,这类学生往往在初二阶段出现成绩断崖式下滑,其根源可追溯到初一阶段积累的心理倦怠。

成因探析:四维视角下的教育困境

-

学业压力与认知发展的失衡 初中阶段的知识体系复杂度陡增,与青少年认知发展水平形成显著落差,以数学学科为例,几何证明题的抽象思维要求,恰与13-15岁学生尚在发育的前额叶皮层形成冲突,这种生理发育与学业要求的错位,导致近半数学生产生"学习焦虑症候群"。

-

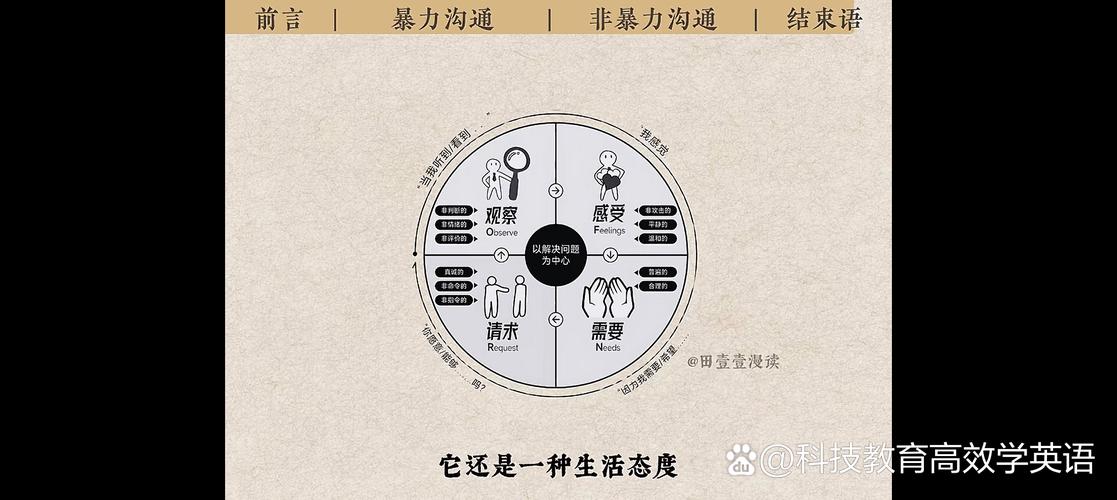

人际关系的重构挑战 青春期特有的社交敏感期与初中新环境的双重压力,催生特殊的人际困境,上海某初中班主任的工作日志显示,近30%的厌学个案源于同伴关系紧张,更值得注意的是,教师不当的沟通方式可能加剧这种困境,某地调研显示42%的学生认为"老师从未真正理解过我的感受"。

-

身心发展的异步性矛盾 第二性征的出现与课业负担的加重形成双重压力源,广州某三甲医院青少年门诊数据显示,初一女生月经初潮后的成绩波动率高达67%,生理变化带来的注意力分散与情绪波动,往往被误读为学习态度问题。

-

价值认知的断裂危机 信息时代的知识获取方式与传统课堂形成鲜明对比,当学生能通过短视频在3分钟内了解二战始末,45分钟的课堂讲授就面临吸引力挑战,这种认知方式的代际差异,导致"课堂无用论"在青少年群体中悄然滋长。

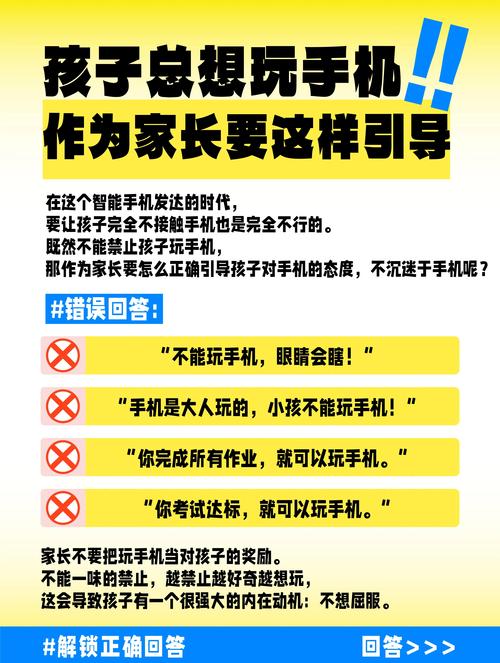

破局之道:构建三位一体的教育生态 (一)家庭场域:从监控者到成长伙伴的转变

-

建立情绪缓冲机制 家长可尝试"三分钟倾听法":每天预留不受干扰的三分钟,专注倾听孩子的校园见闻,北京家庭教育指导中心的实践案例表明,持续实施该方法的家庭,亲子冲突率下降58%。

-

重构学习价值认知 通过"职业体验日"等活动,带孩子参观科技馆、律师事务所等场所,直观展现知识应用场景,杭州某初中家委会组织的"父母职业讲堂",使参与学生的学科兴趣度提升42%。

(二)学校场域:从知识传授到成长赋能的升级

-

教学方式的适应性改革 实施"分层递进教学法",将数学等难点学科拆解为"基础-拓展-挑战"三级任务包,郑州某实验中学采用该模式后,数学课堂参与度从63%提升至89%。

-

评价体系的多元化构建 引入"成长档案袋"评价制度,记录学生在体育、艺术等领域的进步,成都某重点初中试点该制度后,学生自我认同感提升37个百分点。

-

心理支持系统的完善 建立"成长导师制",为每位学生配备专属心理顾问,深圳某民办初中的实践显示,配备导师的学生情绪危机发生率下降64%。

(三)学生主体:从被动接受到主动掌控的觉醒

-

学习策略的个性化探索 指导学生建立"错题银行",将每次考试错误转化为可计息的"知识存款",长沙某学霸的实践案例显示,该方法使数学成绩在半年内提升28分。

-

时间管理的赋能训练 引入"番茄工作法"改良版,设置25分钟学习+5分钟运动的循环单元,生理监测数据显示,该方法能使学习效率提升40%。

-

兴趣驱动的知识整合 鼓励学生创建个人知识博客,将课堂内容与兴趣爱好结合展示,某初二学生的历史漫画博客,不仅提升其学科成绩,更获得出版社邀约。

家校协同:构建教育共同体 建立"教育信息共享平台",实现学生情绪波动、学业表现等数据的实时互通,上海某区的试点经验表明,该平台使家校沟通效率提升3倍,定期举办"教育理念工作坊",帮助家长理解青春期心理特征,某参与家长反馈:"终于明白孩子摔门背后的求救信号"。

站在教学楼的走廊俯瞰操场,那些奔跑的身影提醒我们:教育不是对抗青春期的战役,而是陪伴成长的艺术,当我们将视角从"纠正厌学"转向"激发求知",那些看似顽固的厌学表象下,终将萌发出对知识最本真的渴望,这需要教育者拿出破茧的勇气,更需要整个社会给予成长应有的宽容与等待,毕竟,每个不愿踏入校门的孩子,都在用自己的方式叩问着教育的真谛。