引言:当青春期撞上高中转型期

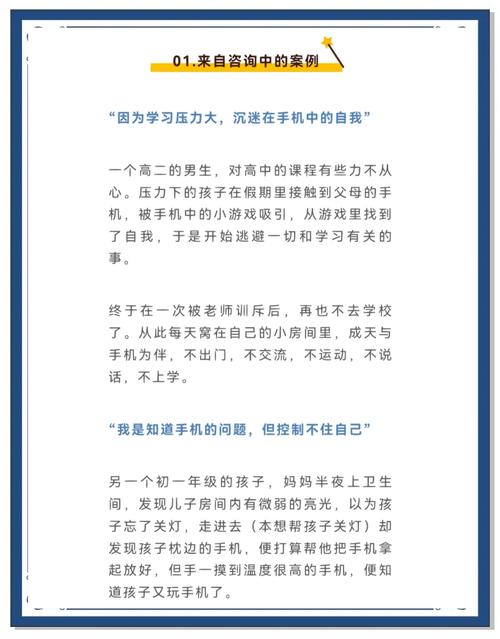

刚升入高一的16岁女生小雨,连续三周以"头痛"为由拒绝上学,父母带她跑遍三甲医院却查不出病因,最终在心理咨询室,孩子哭着说出真相:"每天走进教室,我就觉得被装进密封罐子..."这个真实案例折射出千万家庭面临的困境——当青少年遭遇成长阵痛,家长如何破解厌学迷局?

高一厌学现象的心理解码

2023年教育部基础教育质量监测数据显示,高一阶段厌学发生率较初中骤增47%,其中62%的学生存在"假性厌学"特征,这类学生并非真正排斥学习,而是被以下四重心理压力困住:

-

认知超载的学业压力

九门学科知识密度较初中增长300%,某重点中学物理老师做过实验:把高一期中试卷拿给初三学生做,平均分仅31分,这种断崖式难度提升,让中等生容易产生"习得性无助"。 -

社交重构的人际焦虑

新班级中76%的学生需要重建社交圈,青春期特有的"假想观众"心理(总感觉被他人审视)加剧焦虑,北京某示范高中调查显示,42%的厌学个案根源在于人际关系困扰。 -

自我同一性危机

青少年正处于埃里克森人格理论中的"自我同一性确立期",当考试成绩成为唯一价值标尺,容易引发存在主义焦虑,就像17岁的小杰在咨询中呐喊:"如果考不上985,我的人生就没有意义了吗?" -

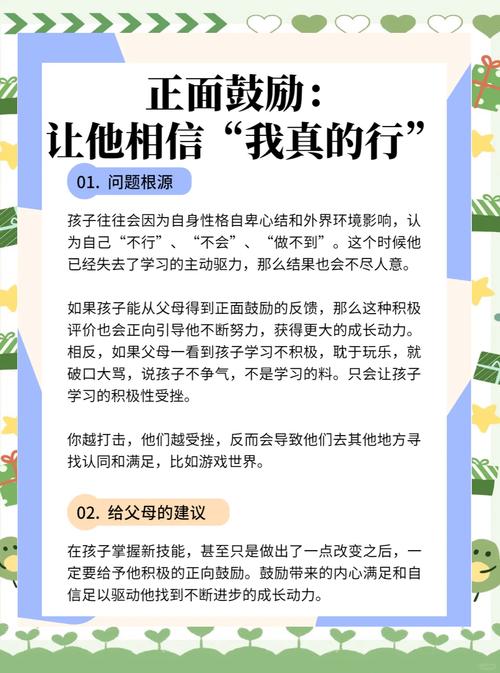

家庭期待的重压传导

家长常把"高考倒计时"挂在嘴边,却不知这种焦虑传递会激活孩子的"心理防御机制",神经科学研究表明,持续高压会导致前额叶皮层功能抑制,直接影响学习效能。

家长常见的四大沟通误区

- 道德审判型:"我们当年条件那么差都坚持上学,你就是吃不了苦"——激发逆反心理

- 灾难预设型:"现在不上学,以后只能去送外卖"——加重绝望情绪

- 过度补偿型:"你只管学习,其他都不用管"——剥夺自主成长机会

- 放任自流型:"实在不想读就休学吧"——错失干预黄金期

某省会城市青少年心理热线统计显示,采取以上沟通方式的家长,孩子持续厌学概率高达83%。

四步共情沟通法:重建学习内驱力

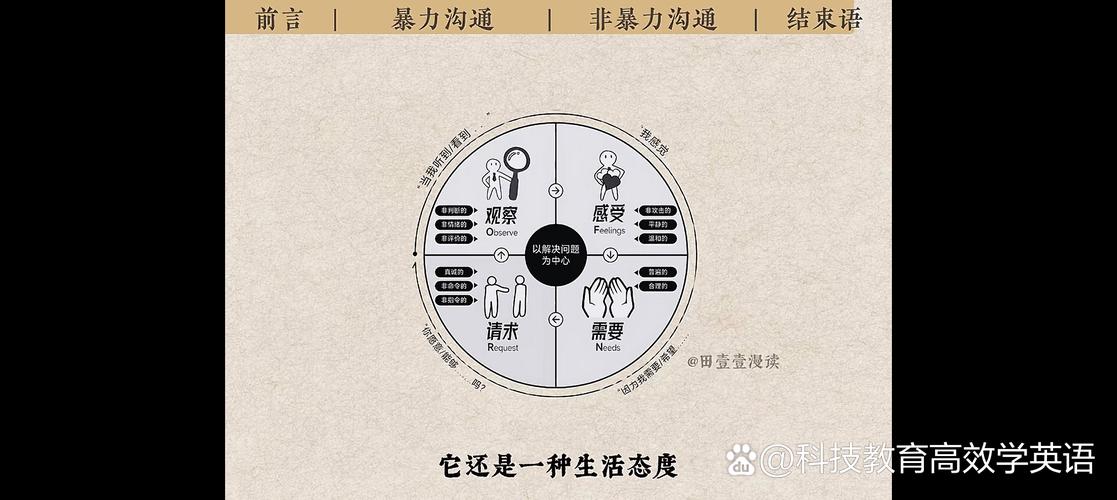

第一步:建立安全岛——让情绪着陆

- 创设"三无"谈话场景:无手机、无第三人、无时间限制

- 运用非暴力沟通公式:"我看到你这周三次没交作业(观察),是不是遇到什么困难?(感受)"

- 肢体语言法则:保持1.2米安全距离,视线略低于孩子,点头频率每分钟12-15次

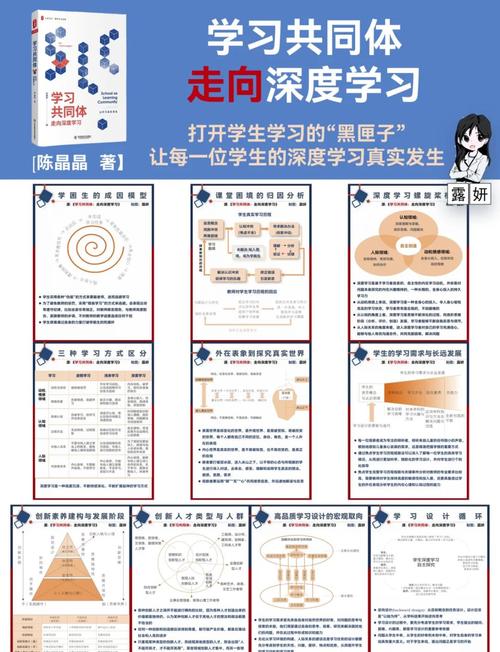

第二步:重构学习认知

- 制作"能力拼图":把"数学不好"转化为"空间思维待开发,但语言表达突出"

- 设计"微成就系统":将"考进年级前100"分解为"每天弄懂3道错题"

- 引入生涯幻游:"如果现在你是25岁的自己,会怎么看待今天的困难?"

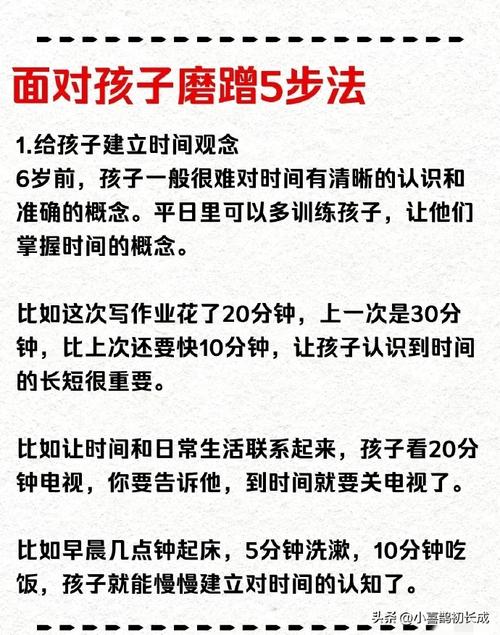

第三步:制定弹性成长方案

- 学业方面:与老师协商分层作业,允许选择性完成基础题

- 社交方面:鼓励参加2-3人学习小组,降低社交压力

- 家庭方面:设立"无教育日",每周六全天禁止谈论学习

第四步:构建支持网络

- 善用学校资源:心理教师、学长导师制

- 开发社会课堂:博物馆研学、职业体验日

- 建立家长互助圈:定期举办"不完美父母"分享会

特别提醒:这些信号需要专业干预

当孩子出现持续失眠、自伤倾向、幻听幻觉等症状,或厌学超过一个月,务必寻求专业帮助,北京师范大学发展心理研究所建议采用"家校医"三方联动模式,其中药物治疗占比不超过30%,重点在于认知行为疗法和家庭系统治疗。

教育是等待的艺术

某位成功帮助孩子走出厌学困境的母亲在日记中写道:"我放下了'完美母亲'的执念,开始学习听懂那些沉默背后的呼喊。"每个厌学孩子都是陷入成长迷雾的探路者,家长要做的是成为那束穿透迷雾的光——不是指明方向,而是照亮他内心本就存在的道路,教育不是改造,而是唤醒;不是填满水桶,而是点燃火种,当我们的焦虑转化为智慧的爱,孩子自会找到向上生长的力量。