晨间抗争背后的深层逻辑

清晨六点的闹钟第三次响起时,张女士再次掀开儿子的被子,这样的场景在全国数百万家庭重复上演:17岁的高二学生蜷缩在床角,用枕头捂住耳朵,发出含混不清的抗议,家长焦虑地查看手表,计算着迟到前的剩余时间,这场看似普通的晨间拉锯战,实则折射出当代青少年教育中复杂的系统性问题。

美国国家睡眠基金会研究显示,青春期生理时钟较成年人延后2小时,这意味着让青少年在6:30保持清醒,相当于要求成年人在凌晨4:30起床,我国基础教育质量监测中心2022年数据显示,76.3%的高中生每日睡眠不足7小时,其中13.8%的学生存在慢性睡眠剥夺症状。

解码晨起困难的四维成因

生理节律的错位

青少年褪黑素分泌高峰较儿童推迟至凌晨1点,导致其自然觉醒时间应在8点后,但全国87%的高中早自习设置在7:20前开始,这种制度设计与生理规律形成根本性冲突,北京协和医院睡眠医学中心跟踪研究发现,强制早起的青少年在上午前两节课的认知效率仅为正常状态的63%。

心理防御机制的启动

当学生将上学与负面体验(过度竞争、社交压力、成绩焦虑)形成条件反射时,赖床行为本质是心理保护机制的外显,上海教育科学院2023年调查表明,42%的高中生存在不同程度的"上学恐惧症",其中晨起困难是第三大躯体化表现。

意义系统的瓦解

"为什么要起床?"这个简单问题背后,是价值认同危机,当学生将学习单纯等同于升学工具,缺乏内在动机支撑时,晨起就变成消耗意志力的苦役,清华大学教育研究院的追踪研究显示,具有明确学习价值认知的学生,晨起困难发生率降低58%。

家庭系统的失衡

过度关注起床本身而忽视情感需求的家长,往往陷入"催促-对抗-妥协"的恶性循环,亲子权力博弈中,被窝成为青少年掌控生活的最后堡垒,家庭治疗案例显示,64%的晨起冲突家庭存在沟通模式僵化问题。

破局之道:四维干预方案

生理维度:构建科学作息系统

- 渐进式调整策略:每周将就寝时间提前15分钟,配合光照疗法重置生物钟

- 睡眠环境优化:将卧室温度控制在18-20℃,使用遮光率达到95%的窗帘

- 饮食干预:晚餐避免高GI食物,睡前1小时补充含镁食物(如香蕉、杏仁)

案例:杭州某重点中学实施"弹性早读"制度,允许学生在7:30-8:00自主选择到校时间,三个月后晨读效率提升27%,迟到率下降42%。

心理维度:重构认知联结

- 情感账户存款:每天进行10分钟非批判性对话,修复亲子关系

- 成就可视化:设置"晨起里程碑",用实体化奖励强化积极体验

- 压力分解技术:教导学生使用"番茄钟工作法"切割学习任务

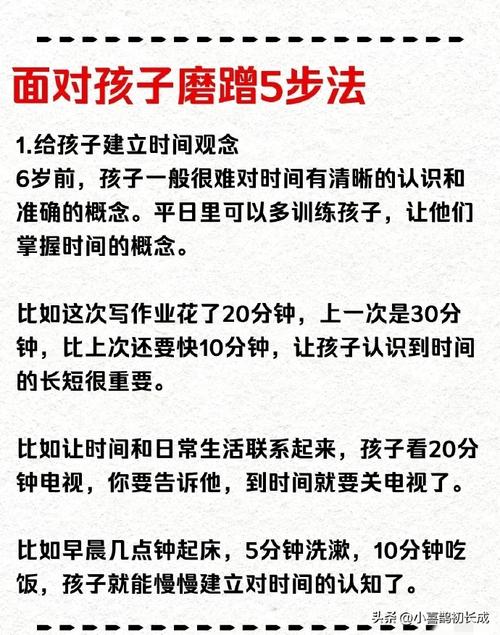

工具推荐:采用"晨间启动清单",将起床流程分解为穿衣(2分钟)、洗漱(5分钟)、早餐(15分钟)等可量化步骤。

价值维度:点燃内在驱动力

- 生涯启蒙计划:每月开展职业体验日,建立学习与现实生活的连接

- 优势发现日志:每天记录三个学业进步点,培养成长型思维

- 社会参与项目:组织社区服务,在利他行为中重塑自我价值

数据印证:参与"城市探索者"社会实践项目的学生,出勤准时率提升39%,学习目标清晰度提高2.1倍。

系统维度:营造支持性环境

- 家庭会议制度:每周固定时间协商作息方案,赋予学生决策参与权

- 学校-家庭协作机制:建立睡眠质量监测档案,实现数据化跟踪

- 同伴激励系统:组建"晨间成长联盟",利用群体动力促进改变

创新实践:成都某高中推出"晨曦导师计划",由高年级学生指导新生制定个性化晨间计划,使新生适应期缩短3周。

长效解决机制构建

改变晨起困难不能止于行为矫正,需要构建"认知-情感-行为"三位一体的支持系统,家长应完成从"监管者"到"成长教练"的角色转变,学校需推进作息制度改革,而社会要提供更多元的价值实现路径。

广州某示范性高中实施的"全人唤醒计划"证明,当学生找到属于自己的晨起意义时,92%的参与者能在21天内形成稳定作息规律,这些少年开始自发组织晨跑社团、创办校园晨报,将曾经痛苦的起床时刻转化为创造性活动的起点。

教育改革者正在探索更人性化的解决方案:上海部分学校试点"模块化课表",允许学生根据自身节律选择上午课程组合;深圳某国际学校引入"清醒度监测手环",动态调整教学强度,这些创新预示着教育正在从工业化模式向人本化范式转型。

唤醒沉睡的少年,本质是唤醒他们对生活的热爱,当我们用理解取代责备,用赋能替代控制,每个清晨都将成为青春绽放的起点,这需要教育者保持战略定力,在坚守与变革中寻找平衡,让起床这件小事,成为重建教育生态的重要切口。