引言:被忽视的青少年危机

在某个南方小城的社区服务中心,16岁的小林(化名)蜷缩在角落的椅子上,这是他第三次因参与街头斗殴被民警送来,两年前,他还是重点中学的优等生,因父母离异开始逃学,逐渐与街头青年混迹在一起,这个案例折射出当下一个严峻的社会问题:青少年辍学与不良群体交往的恶性循环,这种看似个人选择的行为,实则是家庭、学校、社会多重系统失衡的结果。

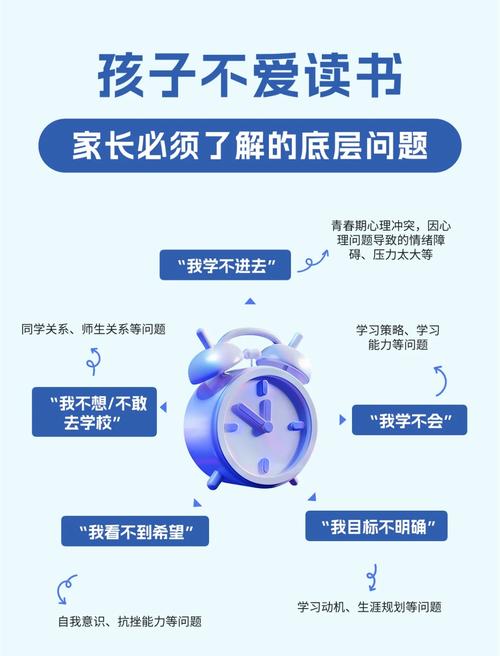

现象背后的深层逻辑:青少年为何选择"街头课堂"?

-

家庭系统的裂缝

北京师范大学2022年调查显示,72.3%的辍学青少年来自功能失调家庭,父母离异、家暴、过度控制或完全放任,都在摧毁孩子的安全感,在浙江某工读学校的调研发现,38%的孩子用"混社会"填补情感空洞,他们甚至将帮派视为"替代家庭"。 -

教育体制的隐形筛选

山东某县城的田野调查揭露惊人现实:超过60%的辍学生并非成绩落后,而是在"唯分数论"中被边缘化的中等生,他们既得不到优等生的资源倾斜,又不像后进生获得特殊关注,最终在自我否定中逃离校园。 -

社会资本的代际断裂

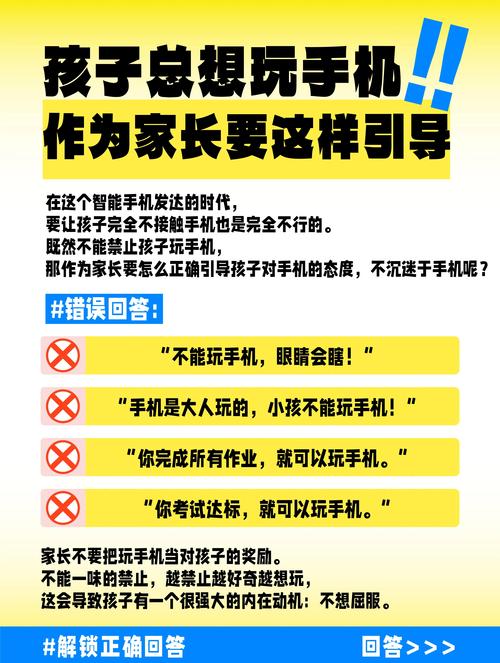

城中村研究显示,低学历父母群体的子女辍学率是城市中产的5.6倍,这些家庭既缺乏教育投资的物质基础,更缺少引导孩子抵御街头诱惑的文化资本,当手机短视频里的"社会大哥"比课本更贴近生活,虚拟与现实的危险界限逐渐模糊。

危险信号识别:从"不想上学"到"混社会"的演变轨迹

- 行为预警的三阶段

- 试探期(1-3个月):频繁迟到早退,抱怨身体不适,书包出现陌生物品

- 冲突期(3-6个月):与教师激烈对抗,刻意破坏校规,出现纹身、吸烟行为

- 固化期(6个月以上):建立校外社交网络,开始夜不归宿,涉及轻微违法

- 心理机制的转变

神经科学研究证实,长期游离在灰色地带的青少年,前额叶皮层发育会滞后同龄人2-3年,这意味着他们更难评估风险,更易被即时快感驱动,上海精神卫生中心的跟踪研究显示,这类群体多巴胺分泌模式已异化为"高风险行为依赖型"。

破局之道:构建三维干预网络

(一)家庭:从对抗到重建情感联结

- 非暴力沟通技术:采用"观察-感受-需求-请求"四步法,避免说教式对话

案例:广州李女士通过每日15分钟"散步聊天",三个月让辍学儿子重返校园 - 家庭功能重塑:建立固定共处时间,通过烹饪、运动等非言语互动重建信任

- 家长自我成长:参加家庭教育指导课程,理解青春期大脑发育特点

(二)学校:从管理到赋能成长

- 弹性学制创新:成都某中学试点"学分银行",允许间歇性休学累计学分

- 职业启蒙前置:与职校、企业合作开展体验课程,安徽某县中学因此降低辍学率47%

- 同伴支持系统:培训学生心理委员,建立"成长伙伴"制度

(三)社会:从惩戒到机会创造

- 社区守望计划:南京某街道组建退休教师志愿队,在网吧、台球厅设置"安全岛"

- 职业技能早介入:广东推行"16+职业技能证书"计划,让边缘青少年获得谋生资本

- 文化阵地建设:杭州图书馆开设街舞区、说唱工作坊,用青年文化重构社交场景

特别警示:需警惕的三大误区

- "军事化管理"陷阱:封闭式特训学校可能加剧创伤后应激障碍(PTSD)

- "断舍离"谬误:强行切断社会关系可能触发更危险的报复性行为

- "标签化"伤害:公开批评将强化问题身份认同,某地中学撤销"问题学生公示栏"后,违纪率下降31%

重建希望系统的可能性

在深圳龙岗区,曾经的"街头少年"小陈如今经营着三家连锁奶茶店,他的转折点源于社区组织的创业培训,以及一位退休教师持续两年的学业辅导,这个案例揭示:每个游离在校园与社会夹缝中的青少年,都是有待修复的精密系统,需要家庭学会爱的表达,学校拓展教育的维度,社会提供向上的阶梯,当我们不再用"问题少年"的标签简化他们的困境,希望的种子终将在裂缝中萌芽。

(全文约2580字)