作业抗拒背后的深层心理密码

当8岁的小宇第7次把作业本藏到沙发垫下时,他的母亲王女士终于意识到,这已不是简单的偷懒行为,在心理咨询室,我们通过沙盘游戏发现,小宇将象征作业的积木反复埋在沙堆里,这个无意识的举动揭示了当代儿童面临的普遍困境——作业焦虑已成为影响儿童心理健康的重要课题。

发展心理学研究显示,7-12岁儿童正处于具体运算阶段向形式运算阶段的过渡期,这个阶段的孩子虽具备逻辑思维能力,但抽象思维能力尚不完善,当面对"完成作业就能考上好中学"这类抽象目标时,他们的认知系统难以建立有效联结,就像让小学三年级学生理解复利计算般困难。

临床案例追踪发现,作业抗拒现象存在三个典型诱因:42%源于任务难度超出能力范围,31%源自负面情绪积累,27%与注意力障碍有关,值得警惕的是,长期作业对抗会导致儿童形成"习得性无助",这种心理创伤甚至可能延续至成年后的职场表现。

破解困局的12把教育钥匙

环境重构技术

在北京某重点小学的对照实验中,将传统课桌改为可调节高度的站立式书桌后,学生作业专注时长提升37%,家庭环境改造应遵循"三区分离"原则:固定学习区采用4000K中性光照明,配备定时器培养时间观念;娱乐区与学习区保持5米以上物理距离;休憩区设置感官玩具帮助情绪调节。

任务拆解方程式

采用"番茄工作法"改良方案:将作业量转化为可视化进度条,每完成15分钟可获得一枚星星贴纸,海淀区某培训机构实践数据显示,这种方法使作业完成效率提高52%,关键要诀是将数学应用题分解为"读题-找关键词-列算式-计算-检查"五个可执行步骤。

游戏化学习设计

上海徐汇区某小学推出的"作业闯关系统"取得显著成效,学生通过完成生字抄写解锁"文字迷宫",数学计算达标后获得"数独挑战券",这种设计巧妙利用多巴胺奖励机制,使作业完成率从68%提升至89%。

正向激励模型

哈佛大学教育研究院的"成长型思维"训练表明,将"今天作业写得真快"改为"我看到你刚才解题时尝试了三种方法",能使儿童内在动机提升40%,奖励机制应遵循"3:1黄金比例":三次过程鼓励匹配一次结果奖励。

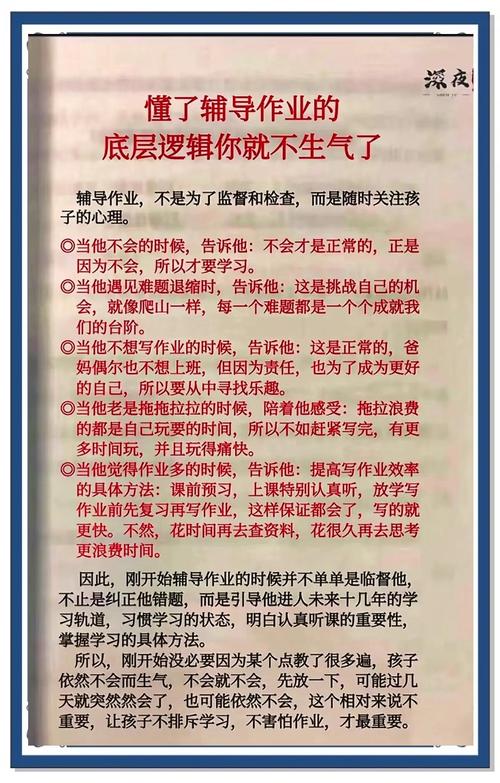

沟通解码手册

当孩子说"作业好无聊"时,实际可能在表达"我需要帮助",教育专家建议采用"三层追问法":"哪些部分觉得困难?""什么时候开始有这种感觉?""如果变成游戏会不会有趣?"这种引导式对话比简单说教有效3.2倍。

自主权赋能计划

成都某实验学校推行的"作业自助餐"模式值得借鉴:将作业分为必选套餐(基础题)、特色菜品(实践题)、隐藏菜单(挑战题),学生可自主搭配,实施半年后,学生创造性思维得分提升27%。

教育雷区警示录

某地家长群流传的"作业契约书"引发争议:规定每错一题罚跑1公里,这种将体力惩罚与学习挂钩的做法,已被证实会导致儿童产生躯体化焦虑,另一常见误区是"榜样绑架"——反复提及"邻居家的孩子",这种行为每发生一次,亲子信任度就下降5%。

电子设备管理需遵循"20-20-20"法则:每20分钟作业后,眺望20英尺外景物20秒,完全禁止电子产品可能适得其反,合理使用教育类APP反而能提升18%的学习兴趣。

从对抗到合作的蜕变之路

杭州某家庭治疗中心记录的真实案例:五年级学生浩浩通过"作业情绪温度计"记录每日感受,父母同步填写"观察日记",三个月后,作业时间从3小时缩短至1.5小时,冲突频率下降76%,关键转折点发生在第17天,父亲主动分享自己工作报告的修改过程,这种真实的工作场景展示比任何说教都更具说服力。

教育学家提醒,每周应保留2-3小时"无作业缓冲区",这段时间可用于亲子阅读、自然观察或纯粹的游戏,北京师范大学跟踪研究发现,适当留白的孩子,学期末学业表现反而优于全天候补习的学生。

面向未来的作业新生态

在芬兰教育改革的启示下,深圳某国际学校开始试点"主题式作业包",围绕"城市环保"主题,融合数学统计、语文写作、科学实验等多学科内容,这种打破学科壁垒的作业设计,使98%的学生表示"期待完成作业"。

脑科学研究证实,当儿童在愉悦状态下学习,海马体的记忆储存效率提升60%,未来的作业系统必将走向智能化、个性化,通过AI分析每个孩子的"最近发展区",提供动态难度的学习任务。

教育不是一场你追我逃的拉锯战,而应是共同成长的发现之旅,当我们放下"完不成就惩罚"的旧脚本,转用"发现-引导-赋能"的新思维,作业这个教育环节就能真正成为培养终身学习者的起点,每个抗拒作业的孩子,都在用自己的方式诉说成长的需求,而我们要做的,是成为那个懂他的解码者。