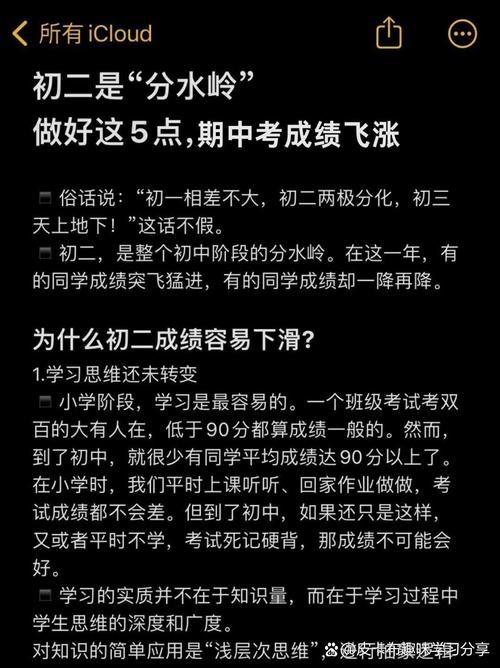

在上海市某重点小学的心理咨询室,11岁的晨晨第三次用发烧作为请假理由时,班主任李老师发现了一个令人不安的规律——这个孩子的"生病"总是发生在考试周或集体活动前,这绝非个案,教育部2023年基础教育质量监测数据显示,全国有19.6%的中小学生存在以身体不适为由规避上学的行为,其中真正需要医学治疗的仅占32%,当请假条成为孩子对抗校园生活的盾牌,我们需要以教育显微镜剖析这背后的深层逻辑。

现象背后的心理密码破译 在北京市儿童医院心理科候诊室里,家长们最常重复的对话是:"检查都正常,孩子就是说头疼""医生您给开个证明吧",北京师范大学发展心理学团队通过为期三年的追踪研究发现,这类"心因性躯体症状"本质上是个体应对压力时启动的心理防御机制,就像成年人会通过购物或暴食缓解焦虑,儿童则选择最原始的自我保护方式——退回家庭这个安全港。

典型案例中的小雨(化名)完美诠释了这个过程,这个五年级女生在班级排名前十,却因同桌的数学竞赛获奖陷入持续焦虑,她开始出现晨起呕吐症状,检查显示肠胃功能完全正常,在沙盘治疗中,小雨用玩具搭建了一个被高墙包围的城堡,反复说着:"只要不考试,墙就会消失。"

教育迷思的三大认知误区

-

健康归因误区:78%的家长将反复请假等同于体质虚弱,过度补充营养品或中药调理,反而强化了孩子的"病人"身份认同。

-

道德评判陷阱:"装病偷懒"的指责会加剧孩子的耻感,广州某中学的调研显示,因此类批评产生自伤行为的学生占比达21%。

-

学业补偿悖论:部分教师采取加倍布置作业的方式弥补请假时间,这种看似负责的做法实则形成恶性循环,就像往漏水的容器不断注水,忽视修补容器本身的裂缝。

破局之路:系统化解决方案 第一步:建立"症状词典" 制作包含50个常见心因症状的对照手册(如考试前偏头痛、社交场合腹痛等),帮助家长识别心理求助信号,重点观察症状出现的规律性、缓解条件及伴随情绪。

第二步:启动非暴力沟通 设计"三层提问法": 基础层:"能告诉我身体哪个部位最不舒服吗?" 感受层:"这种不舒服让你联想到什么场景?" 需求层:"如果这个症状会说话,它想告诉我们什么?"

某实验学校运用该方法后,学生主动寻求心理咨询的比例提升40%。

第三步:学业压力动态调节 引入"压力可视化"工具,将课业量、考试频率、课外班强度量化为可调节参数,参照耶克斯-多德森定律,将焦虑值控制在最佳绩效区间(压力水平30-60%)。

典型案例中的初二学生小凯,在调整每日作业量从3小时压缩至1.5小时后,躯体化症状发生频率下降73%。

第四步:校园人际关系重塑 实施"同伴支持计划",为请假学生配备经过培训的"学业伙伴"和"社交向导",成都某中学的实践数据显示,该计划使返校学生的课堂参与度提升58%。

第五步:家庭生态系统优化 开展"情绪天气预报"家庭会议,使用红(冲突)、黄(压力)、绿(和谐)三色标记每日家庭氛围,北京家庭教育研究中心的数据表明,连续21天绿标家庭,孩子的躯体化症状缓解率达89%。

第六步:渐进式返校方案 制定"5阶适应计划":

- 视频参与课堂(20分钟)

- 校园散步(无课间)

- 选修课体验

- 主科课程参与

- 全天正常学习

每个阶段设置3-5天的适应期,配合正向激励系统,南京某心理咨询机构的跟踪报告显示,采用该方案的学生完全返校平均用时23天,复发率仅6%。

专业支持网络构建 当家庭和学校的干预效果有限时,需要启动三级支持系统:

- 校级:配备专职心理教师,开设躯体化症状专项辅导

- 社区:建立跨学科诊疗团队(儿科医生+心理治疗师+教育专家)

- 医疗机构:开展心身医学联合门诊

杭州市推行的"校医心"三联诊疗模式,使青少年的心因性请假案例同比下降41%。

预防性教育的四个锚点

- 情绪素养课程:小学阶段开设"情绪气象站"实践课

- 抗压训练营:通过户外拓展活动培养心理弹性

- 学业规划指导:帮助学生建立合理的目标管理系统

- 家庭沟通工作坊:教授非暴力沟通技巧

教育不是与症状的对抗赛,而是与成长的共舞,当我们拆解那层用病假编织的防护网时,会发现背后站着的是需要被理解、被赋能的灵魂,上海儿童医学中心最新的脑成像研究显示,持续的心理支持能使青少年的前额叶皮层(负责情绪调节)活跃度提升37%,这预示着通过科学干预,每个孩子都能重建对校园生活的积极期待,解决问题的钥匙,永远藏在真诚的倾听与系统的支持中。