当"肚子疼"成为清晨高频词

"妈妈,我头晕...""爸爸,我腿好酸..."类似的场景在无数家庭上演,据某市儿童医院统计,每周三上午就诊的"不明原因躯体疼痛"患儿数量较其他时段高出40%,而这一天恰逢多数学校安排学科测验,当我们聚焦于孩子层出不穷的逃避理由时,更需要透视这些借口背后隐藏的"求助信号"。

教育心理学研究发现,6-12岁儿童平均每年会产生23次逃避上学念头,其中真正转化为长期拒学行为的仅占3%,这意味着绝大多数情况都是可干预的阶段性现象,关键在于家长能否在"督促孩子准时到校"与"理解真实需求"之间找到平衡点。

解码孩子抗拒上学的六大心理密码

分离焦虑的隐形枷锁(5-8岁高发)

低龄儿童常因过度依恋照料者产生分离恐惧,某幼儿园跟踪调查显示,小班新生中68%会出现持续2周以上的入园焦虑,其中12%会发展为躯体化反应,这类孩子往往在周日晚上开始焦躁,清晨出现呕吐、腹痛等应激反应。

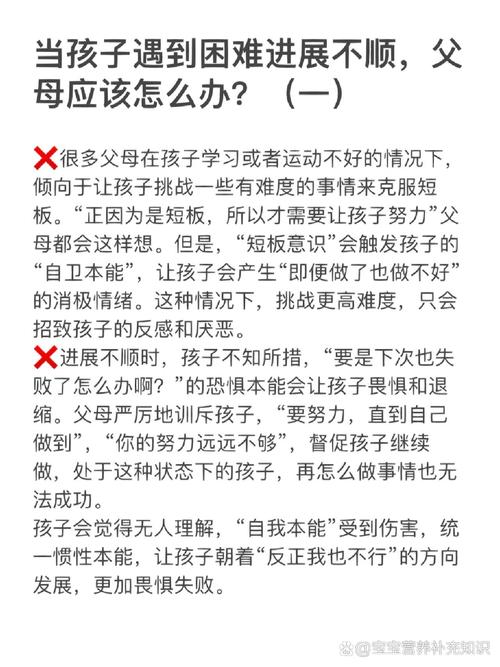

学业压力的冰山一角

当三年级学生小宇连续三天声称"文具丢了"拒绝上学,班主任发现他因乘法口诀未掌握而恐惧课堂提问,这类逃避行为往往出现在学科难度跃升期(三年级、初一、高一),孩子通过拖延战术掩饰学习困境。

社交恐惧的自我保护

青春期前期的孩子对同伴评价异常敏感,北京某重点小学的调查显示,34%的五年级学生曾因"害怕被嘲笑"产生逃学念头,具体诱因包括体型变化、口误尴尬、比赛失利等看似微小的社交挫折。

家庭系统的失衡预警

当二胎弟弟出生后,9岁的婷婷突然频繁"生病",心理评估显示这是对父母关注度转移的潜意识抗议,这类情况往往伴随家庭结构变化(搬家、亲人离世、父母矛盾)出现,孩子通过控制上学行为获取情感补偿。

生物节律的隐形战争

青少年睡眠研究中心数据表明,14-17岁群体中有73%存在慢性睡眠剥夺,当孩子抱怨"根本起不来床",可能确实是昼夜节律(比成人延后2小时)与上学时间的根本冲突所致。

意义缺失的价值危机

"学这些有什么用?"这句质疑背后,可能是孩子遭遇了价值观层面的困惑,特别是接触网络信息后,部分学生会质疑传统教育路径的合理性,这种认知冲突若得不到疏导,容易演变为消极抵抗。

四阶梯干预法:从应急处理到根本解决

第一阶段:建立危机应对机制

- 设置15分钟"缓冲对话"时间,用"我注意到你这周第三次说头疼"代替质问

- 准备应急物品包(暖宝宝、薄荷糖、备用红领巾)化解具体借口

- 与校方建立"安全报到"暗号(如特定手势),减轻当面入校的压力

第二阶段:启动需求诊断程序

- 制作"情绪晴雨表":让孩子用颜色标注每天上学感受,发现周期性规律

- 开展"问题外化"游戏:把困难具象为"捣蛋鬼",共同制定"打败计划"

- 设置"树洞时间":每天睡前10分钟不评判倾听,记录关键词分析

第三阶段:实施定制化支持方案

- 针对分离焦虑:采用"渐进分离训练",从校门口目送到提前两个路口告别

- 应对学业压力:与教师协商"安全回答"机制(如举黄牌表示需要思考时间)

- 改善社交困境:通过情景模拟剧预演突发状况,准备3种标准化应对话术

第四阶段:构建抗压生态系统

- 设立"能量补给站":在书包夹层放置家庭合照、鼓励便签等情感锚点

- 创建"成长里程碑":将大目标拆解为可量化的阶段成果(如连续3天自主起床)

- 启动"社会支持网络":组建包括班主任、心理老师、朋辈榜样的支持小组

特殊情境应对指南

突发性拒学危机处理

当孩子突然强烈抗拒上学,可采用"三日观察法":

- 首日:全程陪伴记录异常言行

- 次日:联系学校获取课堂表现线索

- 第三日:邀请孩子信任的成年人介入沟通

长期拒学行为干预

对于持续两周以上的拒学,需要启动"三线并进"策略:

- 医疗线:排除器质性疾病

- 教育线:制定个性化复学计划

- 心理线:进行家庭系统治疗

数字时代新挑战

面对"我要当网红不上学"等新型借口,可采用:

- 职业体验日:安排实地参观不同行业

- 成本收益分析表:罗列教育投入与人生选择的关联数据

- 偶像成长轨迹图:展示成功人士的求学经历

预防优于治疗:构建上学愉悦感的六大支柱

- 仪式感塑造:设计独特的"上学通关密语"

- 期待感营造:每周设置一个"校园探索任务"

- 掌控感培养:让孩子自主规划上学路线图

- 归属感建设:在班级内建立"互助小伙伴"制度

- 成就感积累:设立"微进步"可视化记录墙

- 新鲜感注入:定期更换学习用品搭配主题