在心理咨询室见到13岁的小林时,他已经在家里"罢学"三个月,这个曾经成绩优异的孩子,如今每天把自己锁在房间打游戏,拒绝与任何人谈论学习,这不是个例,根据2023年全国青少年心理健康调查报告显示,15.6%的中小学生存在不同程度的厌学倾向,其中重度厌学群体较五年前增长近三倍,这种现象背后折射出的不仅是教育问题,更是一个需要全社会共同关注的心理健康议题。

厌学情绪的本质:不是叛逆而是求救信号 许多家长将孩子的厌学简单归结为"懒惰"或"叛逆",这种认知误区往往加剧矛盾,从发展心理学角度看,青少年阶段正是自我同一性形成的关键期,此时的厌学行为实际上是心理能量失衡的外在表现,北京师范大学的一项追踪研究发现,82%的厌学案例都存在未被及时识别的情绪障碍,其中焦虑性厌学占57%,抑郁性厌学占23%。

临床心理学将厌学分为三个阶段:初期表现为学习效率下降、作业拖延;中期出现躯体化症状(头痛、腹痛);后期则发展为完全拒绝学习,上海某重点中学的心理教师王敏分享了一个典型案例:高一学生小张从班级前十名骤降到倒数,起初家长认为是"沉迷手机",后来心理评估发现其存在严重的考试焦虑和社交恐惧。

家庭土壤:被忽视的四大致病因子

- 期望型压力:家长将自身未实现的理想投射到孩子身上,形成"爱有条件"的畸形互动,著名教育学家张文宏指出,这种压力会让孩子产生"无论多努力都不够"的挫败感。

- 情感忽视:某省会城市调查显示,厌学青少年的父母平均每日有效沟通时间不足12分钟,远低于健康家庭45分钟的标准值。

- 教养矛盾:祖辈宠溺与父母严厉的冲突,或夫妻教育理念的分歧,都会造成孩子的认知混乱。

- 替代满足:过度物质补偿形成的"假性支持",使孩子丧失内在学习动机,如家长常说的"考进前五就买新手机",实则是将学习异化为交易。

学校生态:看不见的推手 某地教育研究院的调研数据显示,超过60%的厌学案例与师生关系紧张直接相关,教师不经意间的语言暴力(如"这么简单都不会")、同伴欺凌(隐形排挤、语言攻击)、以及过度竞争环境,都在侵蚀着青少年的学习热情。

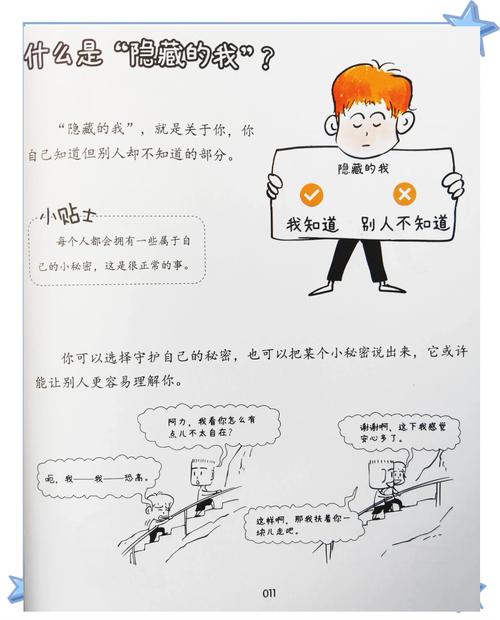

更值得警惕的是"习得性无助"的形成机制,当学生反复经历"努力-失败"的恶性循环,大脑会启动保护机制,产生"反正学不会"的认知固化,这种现象在初二物理、高一函数等知识陡坡期尤为明显。

重建学习动力的系统方案 (一)家庭干预四步法

- 建立安全岛:每天设置30分钟"不评判时间",家长只需倾听不指导,心理咨询师李娜建议采用"三明治沟通法":肯定情绪-探讨感受-给予支持。

- 目标解构技术:将大目标拆解为可完成的微目标,例如从"每天学习2小时"调整为"连续专注15分钟"。

- 创造成功体验:通过兴趣迁移培养胜任感,让擅长绘画的孩子设计知识导图,喜欢运动的孩子用肢体记忆知识点。

- 家庭会议制度:每周固定时间共同制定学习计划,让孩子掌握决策权,重要原则是允许试错,家长角色转为顾问而非监工。

(二)学校支持体系

- 差异化教学:北京某示范校实施的"学习能量分级制",根据学生状态动态调整任务难度,使课堂参与度提升40%。

- 正向反馈机制:建立包含进步幅度、学习态度等多维度的评价体系,广州某中学推行的"优点发现日志"显著改善了师生关系。

- 同伴支持小组:由心理教师指导组建学习互助团体,通过角色扮演、项目制学习重建社交信心。

(三)专业干预路径 当出现持续躯体症状或情绪障碍时,需要启动三级干预:

- 校级心理辅导:认知行为疗法(CBT)帮助调整非理性信念

- 医疗机构评估:排除注意缺陷多动障碍(ADHD)、焦虑症等病理因素

- 家庭治疗:改善代际沟通模式,打破功能失调的家庭三角关系

预防性教育的三个维度

- 早期预警:建立"学习幸福感"评估指标,关注课堂眼神、作业笔迹变化等微观信号

- 生命教育:通过职业体验、志愿服务等活动拓展价值认知,明白学习是自我实现的工具而非目的

- 抗逆力培养:设计适度的挫折情境,教授情绪调节技巧(如478呼吸法、安全岛技术)

在深圳某实验学校的"成长型思维"课程中,学生们会系统学习大脑可塑性原理,当他们意识到"困难是神经元建立新连接的机会"时,面对挑战的态度发生显著转变,这种元认知的培养,正是根除厌学的治本之策。

面对厌学危机,我们需要穿透行为表象,看到那个正在呼救的生命,每个拒绝上学的孩子,都在用自己的方式诉说对成长的困惑,教育者的智慧,在于将这场危机转化为重建关系的契机,当家庭成为情感容器,学校变为成长沃土,学习自然会回归其本质——一场发现自我、完善生命的美丽旅程,正如心理学家卡尔·罗杰斯所言:"当真实的自我被接纳,改变就已经发生。"这或许就是化解厌学困局最深刻的启示。