在某个周一的清晨,当14岁的晓雯第三次把书包摔在玄关时,这位重点中学的优等生终于崩溃:"我就是不想去学校!"这个场景正在无数家庭重复上演,九年级女生的厌学现象已成为当代教育中一个不可忽视的成长课题,这个阶段的少女正经历着人生最剧烈的蜕变期——她们的身体在加速发育,心理在重构认知,而升学压力又像紧箍咒般步步紧逼,当教育工作者面对这些站在人生十字路口的少女时,需要的不仅是说教,更需要搭建一座通往她们内心的桥梁。

理解"拒绝上学"背后的心理密码

在展开行动前,我们必须先解码这些少女的内心世界,北京师范大学青少年发展研究中心的追踪调查显示,九年级女生出现厌学情绪的比例较男生高出37%,这种差异与青春期特有的心理特征密切相关。

生理层面,雌激素的剧烈波动会导致情绪管理能力下降,美国国立卫生研究院的研究证实,14-16岁女孩的前额叶皮层发育滞后于同龄男生约1.5年,这使得她们更难理性处理压力,当面对堆积如山的作业时,生理性焦虑会被无限放大。

心理层面,这个阶段的少女正在经历"自我同一性危机",就像破茧的蝴蝶在挣扎中确认翅膀的力量,她们通过不断试错来确立自我认知,上海某重点中学的心理辅导记录显示,72%的厌学个案都伴随着"找不到学习意义"的困惑,这种存在主义焦虑远比表面上的懒惰更值得关注。

社会期待的重压则构成第三重困境,家长"必须考上重点高中"的期许、老师"为校争光"的嘱托、同伴间隐形的竞争,这些压力源在敏感的少女心中会被成倍放大,某市教育研究院的调研发现,九年级女生平均每天接收到的负面评价是男生的2.3倍,这些隐形伤害正在侵蚀她们的学习动力。

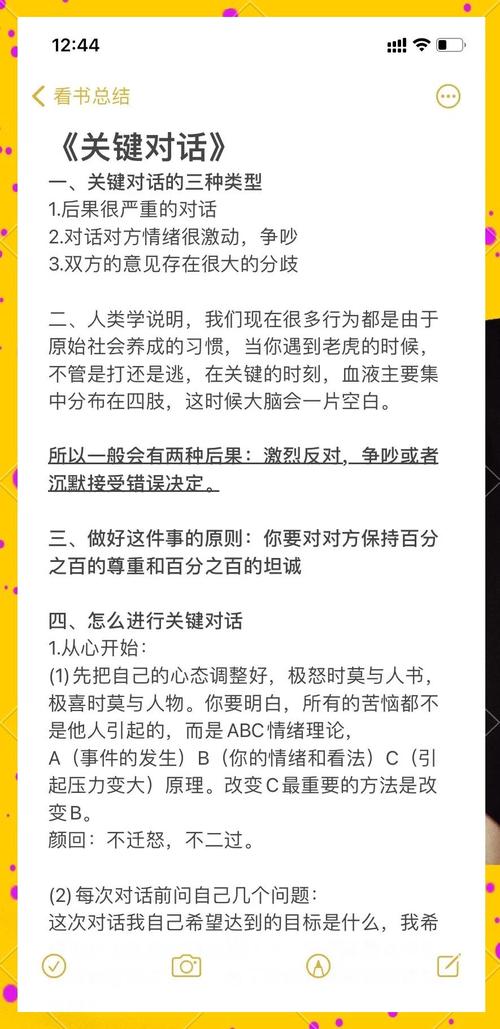

构建有效对话的五个维度

-

重塑认知的"意义对话" 在晓雯的案例中,心理教师没有直接劝说,而是带她观察校门口的梧桐树:"你看这些叶子,春天抽芽时拼命吸收养分,不是为了一季的茂盛,而是为了五年后能长到三楼的高度。"这种隐喻式对话帮助少女建立长期视角,可以引导她们思考:现在的三角函数习题,本质是在训练何种思维能力?文言文背诵对未来的表达方式有何助益?当知识被还原为思维养料,枯燥的练习就获得了新的意义。

-

情绪管理的"容器对话" 当学生说"我就是学不进去"时,聪明的教育者会回应:"能具体说说这种感受吗?"而不是"你要克服惰性",杭州某中学创设的"情绪气象站"值得借鉴:让学生在心情日记中用天气符号记录情绪波动,教师通过分析云图变化规律,帮助学生预见情绪低谷,在暴雨来临前备好"雨具",这种具象化的情绪管理训练,能让少女们学会与情绪共处。

-

目标拆解的"阶梯对话" 将中考目标分解为可触摸的阶段性成果,比如与学生共同设计"21天成长阶梯",每个台阶对应微小改变:今天记住5个英语短语,下周完整复述课文情节,北京某实验中学的实践表明,这种可视化进步能提升63%的持续学习动力,关键要让学生感受到:成长不是飞跃,而是日拱一卒的积累。

-

社会支持的"网络对话" 构建"三角支撑系统":家长不再说"别人家的孩子",而是分享自己青春期的糗事;教师从"管理者"转变为"成长合伙人";组建同龄人互助小组,让少女们发现"原来不止我焦虑",广州某校的"成长理事会"模式值得推广:每月由学生自主策划帮扶方案,同龄人的共鸣往往比成人说教更有效。

-

潜能开发的"镜像对话" 通过优势测评帮助学生发现隐藏的天赋,有个典型案例:厌学的小雨在职业体验中发现对色彩的天赋,教师顺势引导:"服装设计师需要历史知识来理解传统纹样,物理知识来掌握面料特性。"这种关联性启发能让知识学习变得生动,定期举办"才能博览会",让每个学生展示独特优势,在同伴的惊叹声中重建自信。

教育者的自我革新

帮助厌学少女的过程,本质是教育理念的升级,成都某名校班主任在研修日志中写道:"我学会了用考古学家的耐心去发掘,而不是园丁的剪刀去修剪。"这意味着要接纳成长中的反复性,当学生出现反复时,将其视为蜕变的契机而非失败。

建立"成长型思维"的评量体系至关重要,上海某区推行的"五维评价手册"值得借鉴:除学业成绩外,设立"思维进阶""情绪管理""社会适应"等维度,用雷达图直观展示全人发展,当评价体系改变,学生的自我认知自然会重塑。

在这个信息爆炸的时代,九年级女生需要的不是更多知识灌输,而是点燃内心的火种,当晓雯在期末展示自己策划的"唐宋服饰变迁"课题时,眼里的光芒说明了一切:真正的教育不是填满水桶,而是点燃火焰,每个厌学少女都是一只正在破茧的蝴蝶,教育者的使命是提供安全的茧房,静待她们舒展翅膀的时刻,在这个过程中,我们不仅挽救了一个厌学少女,更见证着生命成长的奇迹。