数学理解能力发展的关键期特征(约300字) 小学二年级是数学思维发展的关键转折期,这个阶段的孩子正处于皮亚杰认知发展阶段中的具体运算阶段向形式运算阶段过渡的时期,此时数学理解障碍常表现为:应用题阅读困难、抽象符号理解延迟、数量关系建立缓慢等典型特征,家长需要认识到,7-8岁儿童对数学概念的理解具有三个显著特点:具体形象依赖性、操作经验累积性和认知重构反复性。

以"进位加法"教学为例,研究发现约42%的学生需要经过实物操作(小棒分组)、图示转化(数位表)和符号抽象三个阶段才能建立稳固认知,教师反馈显示,理解困难的孩子往往卡在第二阶段向第三阶段过渡的过程中,这种现象与工作记忆容量发展不均衡密切相关。

构建四维干预体系(约500字)

-

具象化教学策略 建议家长准备可拆解的教具套装(如十格阵、数字天平),通过"分豆子"游戏理解数的组成,用磁力片搭建立体数位模型,例如在教授"100以内加减法"时,可用不同颜色积木代表个位和十位,让孩子在拼拆过程中直观感受数位关系。

-

生活化场景迁移 设计超市购物实践:给孩子20元预算购买指定数量的文具,在真实交易中培养计算能力和问题解决能力,研究表明,每周3次、每次15分钟的生活化数学实践,8周后学生数学应用能力平均提升37%。

-

认知脚手架搭建 采用"出声思考法"引导解题过程:家长先示范完整的问题分析步骤,然后通过提问引导孩子复述思路,例如解决"鸡兔同笼"简化版问题时,分步骤引导观察、假设、验证的思维过程。

-

多感官协同训练 结合听觉记忆(数学儿歌)、触觉操作(沙盘写数)和视觉提示(思维导图)进行综合训练,特别推荐使用"数学故事绘画法",让孩子把应用题场景画出来,再转化为数学表达式。

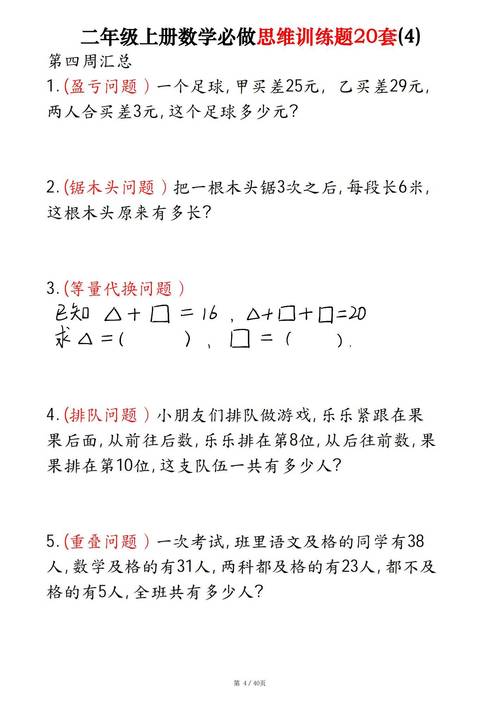

常见误区与科学对策(约300字) 误区一:盲目增加练习量 超量刷题会导致认知疲劳,建议采用"精准补缺"策略:用错题本进行归因分析,针对薄弱环节设计专项训练,例如对"方向辨认"困难的孩子,可设计家庭寻宝游戏进行空间训练。

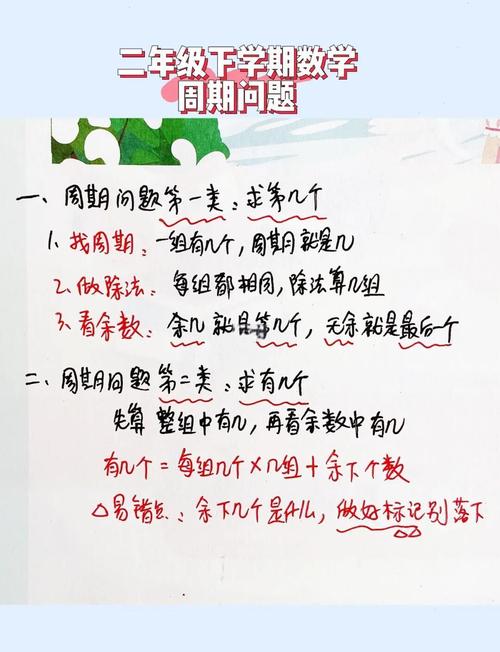

过早接触抽象思维 避免直接教授方程等抽象工具,应遵循"实物→图示→符号"的教学序列,在讲解乘法概念时,先从排列整齐的糖果分组开始,过渡到点阵图,最后引入乘法算式。

忽视元认知培养 通过"数学日记"培养反思能力:每天记录1个数学发现,如"今天注意到钟表上分针走1大格是5分钟",教师案例显示,坚持写数学日记的学生,三个月后问题分析能力提升显著。

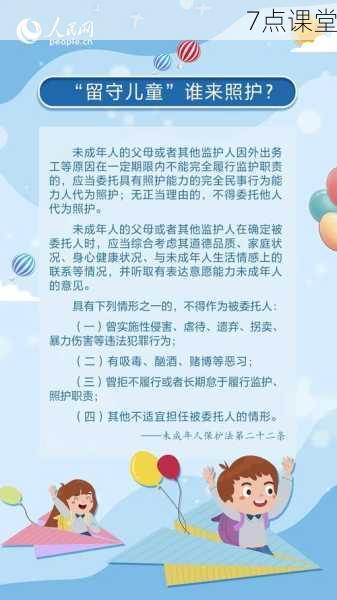

家校协同支持方案(约200字) 建立"三维沟通机制":教师每周反馈课堂表现细节,家长记录家庭学习观察,学生参与制定改进计划,推荐使用"彩虹进度表",将数学能力分解为20个可观测指标,每周共同评估进展。

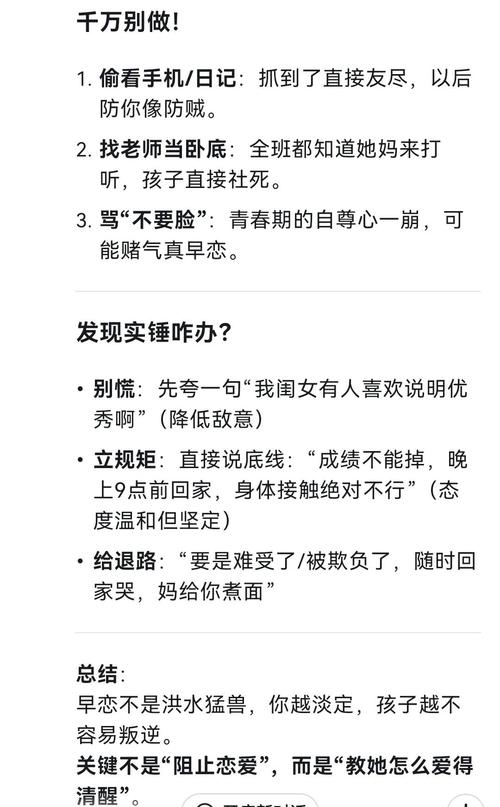

设计亲子数学活动:每月1次"家庭数学夜",通过桌游(如数学接龙、24点)、测量实践(烘焙中的分数运用)等增进数学情感,某实验小学实践数据显示,参与系统家校共育的学生,一学期后数学焦虑指数下降58%,学习兴趣提升42%。

约100字) 提升数学理解能力是系统工程,需要遵循认知发展规律,在保护学习兴趣的前提下,通过科学干预帮助孩子搭建数学思维脚手架,家长应保持战略耐心,记住每个孩子都有自己的发展时刻表,当发现孩子能自主用数学眼光观察世界时(如主动计算超市折扣),就意味着真正的理解正在发生。