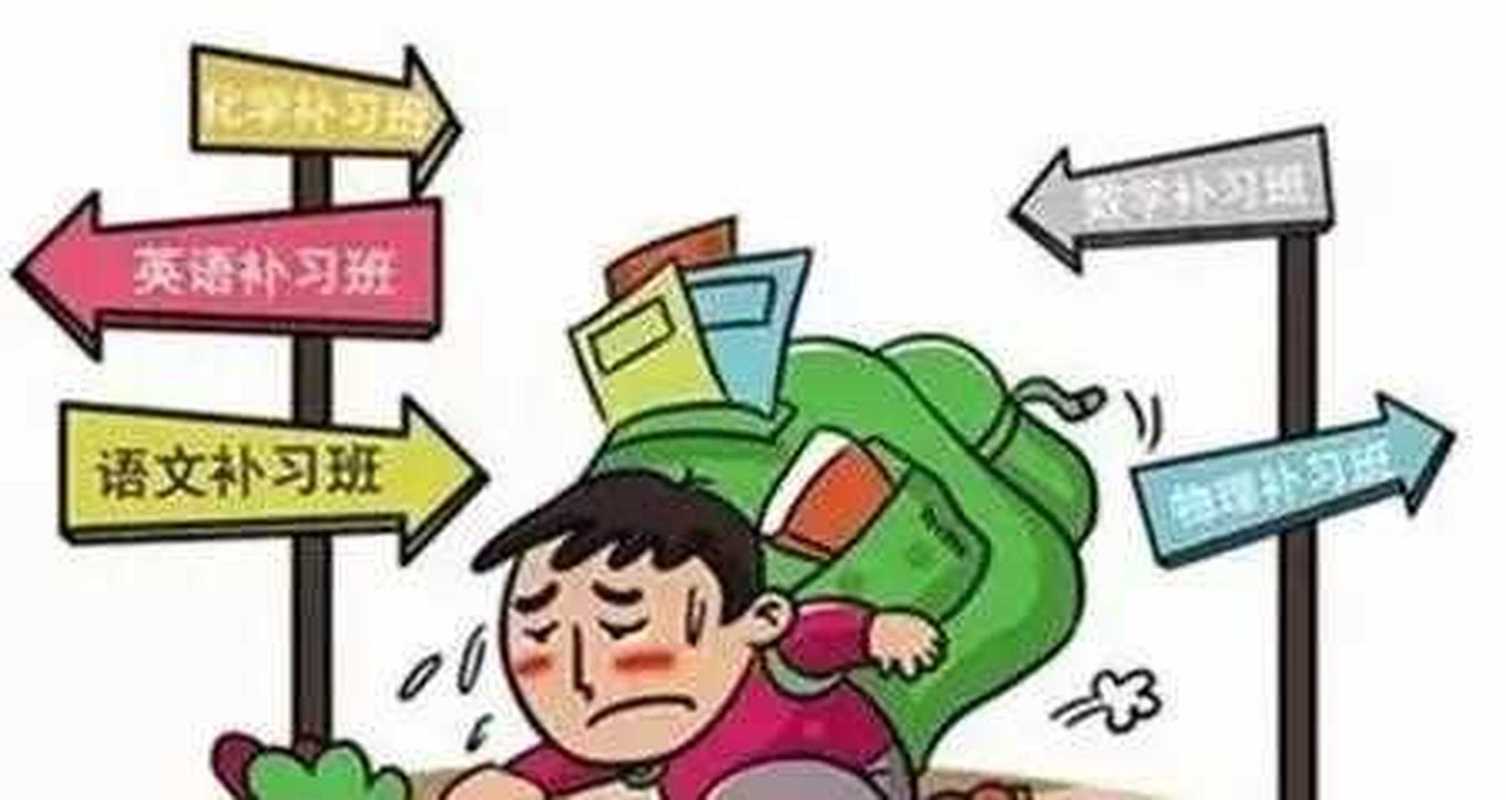

开学第二周,王女士被班主任第三次约谈,9岁的儿子小宇总是控制不住在课堂上讲话,不仅自己成绩下滑,还影响班级纪律,这样的场景在当代家庭教育中并不罕见,据某市教育研究院2023年调查显示,68%的小学教师将"课堂随意讲话"列为最困扰的教学难题,而其中82%的家长表示不知如何有效引导,面对这个看似简单的教育课题,家长常在不经意间陷入误区,反而加剧问题。

理解孩子"课堂多语"背后的深层需求

7-12岁儿童课堂讲话行为具有显著差异性特征,低年级学生多因前额叶发育未完善导致自控力不足,表现为无意识插话或转头聊天;中高年级学生则更多出于社交需求或知识焦虑,当教学内容超出理解范围时,会通过讲话缓解压力,某实验小学跟踪研究发现,四年级课堂讲话高峰往往出现在教学难度陡增的数学课,这类讲话常伴随着抓耳挠腮、频繁翻书等焦虑表现。

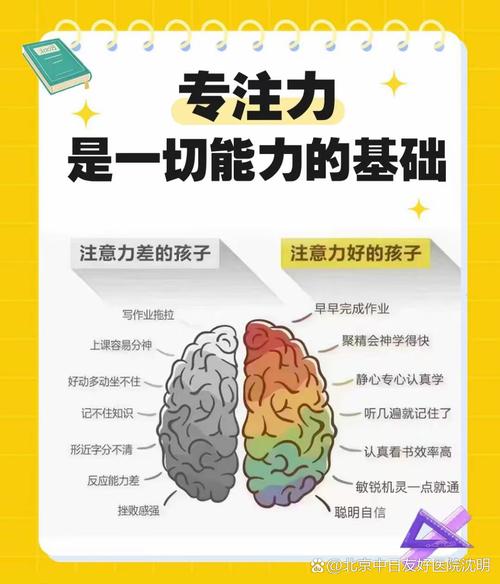

值得注意的是,约15%的"多语"儿童存在未被识别的生理因素,北京儿童医院发育行为科2022年临床数据显示,ADHD(注意缺陷多动障碍)患儿中,32%的首发症状表现为课堂过度发言,部分感统失调儿童会通过不断说话获取本体觉刺激,当孩子出现持续性、无法自控的讲话行为时,家长需要先排除生理性因素。

家长常见的三大教育误区

-

简单压制型:"再讲话就取消周末游戏时间!"这种恐吓式教育可能短期见效,但会让孩子将"遵守纪律"与"逃避惩罚"简单等同,失去培养自控力的内在动机,更危险的是,高压政策可能催生"两面派"行为——在严厉教师课堂噤若寒蝉,转到其他课堂变本加厉。

-

过度共情型:"老师讲课没意思当然要说话。"部分家长盲目维护孩子,将问题归咎于教学方式,这种做法不仅削弱教师权威,更会让孩子形成错误归因模式,某重点小学的跟踪案例显示,这类学生升入初中后,73%出现选择性听课的认知偏差。

-

放任自流型:"小孩子活泼点没什么不好。"这种认知忽视课堂讲话的蝴蝶效应,教育心理学研究表明,一个学生的随意发言会导致周围5-8名同学注意分散,使教师授课效率降低40%,长期放任可能让孩子形成漠视规则的认知模式。

科学教育的五维策略

-

建立"三明治沟通法" 与孩子对话时采用"肯定+引导+鼓励"的结构。"妈妈知道你想和同学分享有趣的想法(共情),但课堂就像电影院,精彩部分需要安静欣赏(比喻),如果能把话留到课间,你就是尊重他人的小绅士(正向强化)。"某家庭教育实验组数据显示,这种沟通方式使亲子冲突减少65%,行为改善率提升48%。

-

创建"课堂能量银行" 准备两个透明罐子,每天根据老师反馈投入红豆(专注时刻)和黑豆(讲话次数),周末用红豆数量兑换家庭特权,黑豆超过3颗则启动"静心阅读时间",这种可视化训练能帮助孩子建立自我监控意识,上海某小学推广该方法后,课堂纪律问题减少57%。

-

设计"认知冲突"情境 通过角色扮演让孩子体会不同立场,例如家长扮演讲话学生,孩子扮演受影响同学。"刚才我一直在说话,你听清老师讲的重点了吗?"这种换位体验比说教有效5倍,建议每月开展1-2次家庭情景剧,重点演练"举手发言""笔记记录"等替代行为。

-

构建"家校协同"机制 与教师建立每周沟通日志,记录孩子3个进步瞬间,重点观察孩子在哪类课堂、何时段容易讲话,共同分析诱因,北京某重点小学的实践表明,当家长准确掌握孩子上午第二节课易分心后,通过调整早餐营养结构,专注时长提升32%。

-

实施"阶梯式目标管理" 将"整节课安静听讲"的大目标分解为可操作的阶梯:第一阶段做到15分钟不打断他人,达标后奖励自主选择周末活动;第二阶段延长至25分钟,奖励增加社交特权;最终目标与课时同步,心理学研究证实,这种渐进式训练比"全或无"要求成功率高出4倍。

教育学家蒙特梭利曾说:"纪律不是让树木停止生长,而是帮助它向着阳光伸展。"面对孩子的课堂讲话问题,真正有效的教育不是简单遏制表达欲,而是培养收放自如的自我管理能力,当家长跳出"行为纠正"的局限,转而在认知发展、情绪管理、社会适应等多维度构建支持系统,那个曾经"管不住嘴"的孩子,终将成长为懂得在合适时机绽放思想光芒的自主学习者。

(全文共1278字)