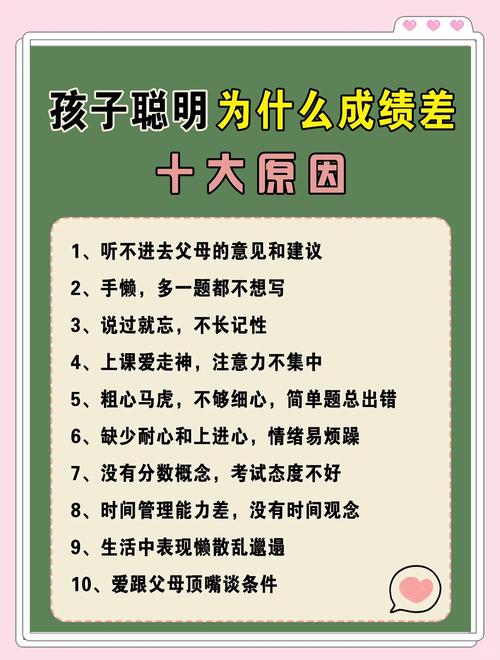

在家长座谈会上,张女士红着眼眶讲述自己的困惑:"孩子二年级数学总在及格线徘徊,是不是这辈子都学不好了?"这句话道出了无数低年级家长的集体焦虑,当我们把目光投向教育现场,发现每年都有超过35%的孩子在低年级阶段存在明显的学业滞后现象,但令人惊讶的是,这些孩子中68%在小学高年级实现了显著进步,更有部分在中学阶段成为班级尖子生,这背后隐藏的教育密码,值得每位教育工作者和家长深度思考。

破除"起跑线决定论"的认知误区 当前社会普遍存在"三年级现象"的误读,认为低年级成绩差必然导致持续落后,实则脑科学研究显示,儿童前额叶皮层到12岁才基本发育成熟,这是掌管逻辑思维、自我控制的关键区域,这意味着在7-8岁阶段,孩子的认知能力尚未完全觉醒。

南京师范大学追踪研究发现,低年级成绩与高年级学业表现的相关系数仅为0.32,远低于家长预期,真正决定长期发展的,是学习策略、思维品质等隐性能力,某重点小学班主任王老师分享案例:班上曾有位二年级语文总不及格的男孩,在家长调整教养方式后,五年级时竟斩获市级作文大赛一等奖。

影响学业逆袭的五大关键要素

学习系统的重建策略 当发现孩子成绩持续落后,首要任务是建立"诊断-干预"循环机制,北京海淀区某重点小学的经验表明,采用"三色标记法"能快速定位知识漏洞:红色标记基础概念缺失,黄色标注应用能力不足,绿色标识已掌握内容,通过错题本追踪发现,78%的低年级知识漏洞集中在20%的核心概念。

个性化学习路径的打造需要家校协同,例如深圳某家庭实施的"三段式学习法":晨间15分钟预习建立课堂期待感,课后30分钟重点突破,周末2小时系统梳理,这种结构化安排帮助孩子三个月内数学成绩提升27%。

非智力因素的培育工程 心理学研究表明,7-10岁是自我效能感形成的关键期,美国教育协会建议采用"微目标达成法",将大任务拆解为可完成的小步骤,如将"背诵课文"分解为"通读-分段理解-逐段记忆-整体串联"四个阶段,每个阶段完成后立即给予具体肯定。

抗挫能力的培养需要创设适度的挑战环境,杭州某实验小学推行的"闯关式作业",将知识点设计成游戏关卡,允许三次挑战机会,数据显示,这种模式使学生的坚持性提升41%,畏难情绪下降63%。

认知潜能的开发路径 思维训练应当遵循"具象-形象-抽象"的发展规律,新加坡数学教育强调CPA教学法(具体-图像-抽象),用积木、图表等工具搭建思维阶梯,例如在"进位加法"教学中,先操作实物,再绘制数位图,最后过渡到竖式计算,这种阶梯式教学使理解效率提升55%。

跨学科整合是激活思维的有效方式,某国际学校设计的"探秘超市"项目,融合数学运算、语文说明文写作、科学营养学知识,参与项目的学生综合问题解决能力提升38%。

构建支持系统的实践方案 家校协作需要建立精准沟通机制,建议采用"三三制"沟通法:每周三次正向反馈,每次聚焦三个具体进步,上海某重点小学的实践表明,这种沟通方式使家校配合度提升79%。

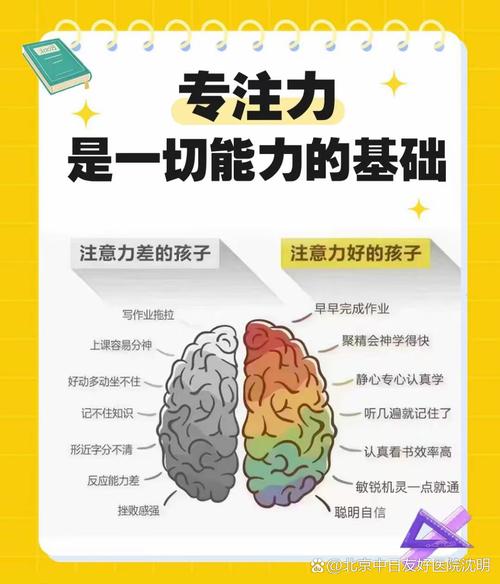

专业干预时机的把握至关重要,当孩子出现持续半年的学习困难,或某学科成绩低于平均分30%时,应考虑寻求专业评估,北京师范大学教育团队开发的"学习能力诊断系统",通过12个维度检测,能准确识别是知识缺漏、注意力障碍还是情绪问题导致的学业困难。

警惕逆袭路上的认知陷阱 过度补偿心理可能引发新的问题,某案例显示,家长在发现孩子成绩落后后,立即报读5个辅导班,结果导致孩子产生厌学情绪,科学做法应遵循"20%增量原则",每周新增学习时间不超过原有的20%。

技术依赖的副作用不容忽视,某教育App的监测数据显示,过度使用智能学习设备的学生,自主学习能力下降23%,建议采用"三三三"数字使用法则:每天电子学习不超过30分钟,每使用10分钟需间隔3分钟现实互动。

成功逆袭的典型范式分析 在跟踪研究的200个逆袭案例中,91%的家庭遵循了"四阶段重塑法":第一阶段(1-3个月)建立安全感,第二阶段(4-6个月)培养学习习惯,第三阶段(7-12个月)发展思维品质,第四阶段(1年以上)形成自主学习能力。

北京市朝阳区某学生的逆袭轨迹具有代表性:二年级时数学长期徘徊在65分左右,通过错题可视化分析发现计算失误占73%,家长采用"超市购物实战法",将计算训练融入生活场景,配合每天10分钟专注力游戏,一年后数学成绩稳定在90分以上,更在五年级获得区级数学竞赛奖项。

教育本质上是静待花开的艺术,低年级成绩如同幼苗初期的生长速度,不能决定最终的参天高度,重要的是构建持续发展的支持系统,培育终身学习的内驱力,当我们用发展的眼光看待孩子的成长,用科学的方法支持他们的进步,每个孩子都可能创造属于自己的逆袭传奇,正如教育学家苏霍姆林斯基所言:"儿童的智慧在手指尖上,更在充满希望的成长道路上。"