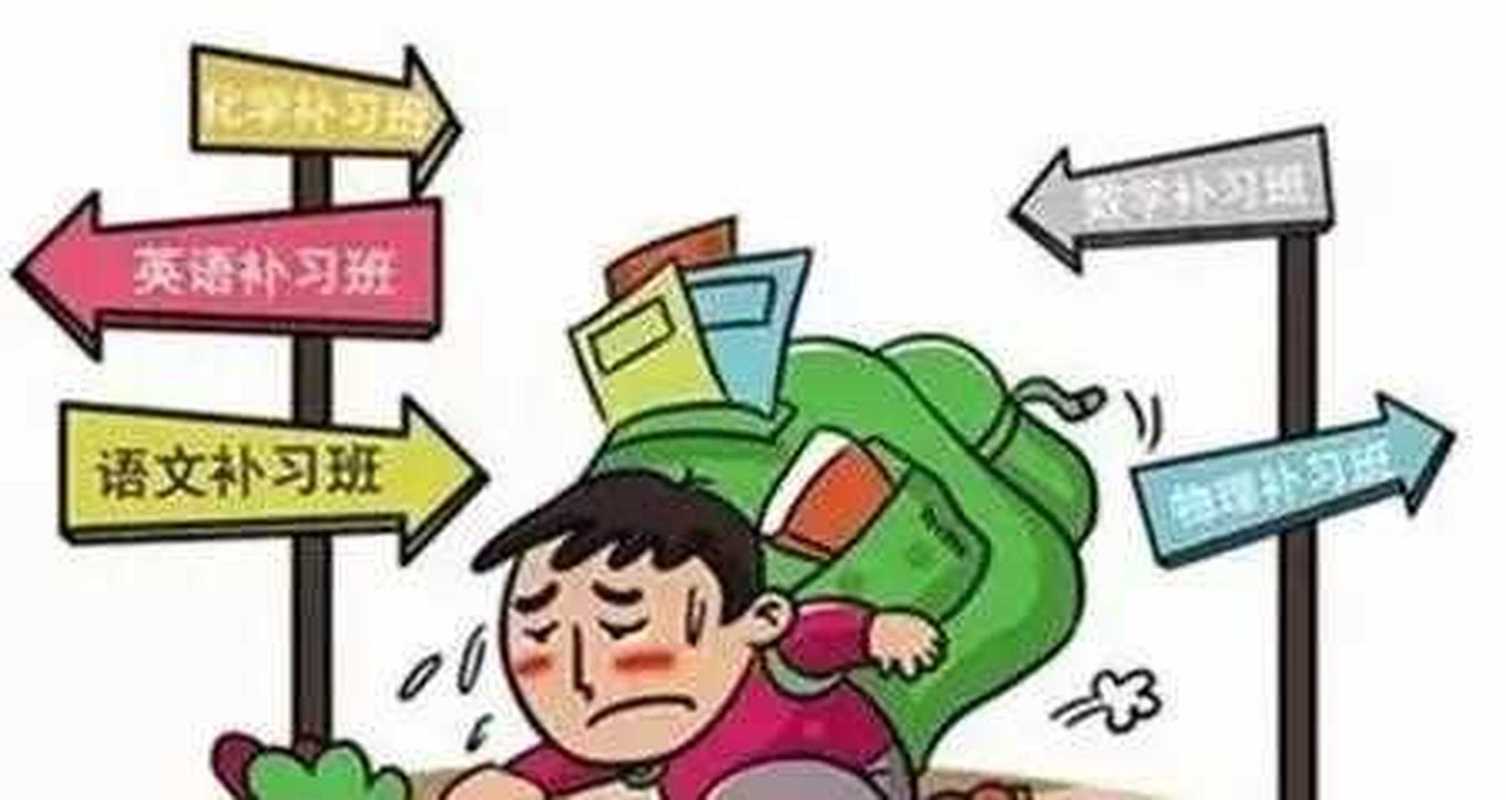

别让"作业慢"成为亲子关系的裂缝

看着时钟指针指向晚上九点,二年级的阳阳还在台灯下与数学题"搏斗",妈妈第三次催促的声音里带着焦躁,这样的场景正成为许多家庭的日常,据统计,7-8岁儿童中有43%存在作业拖延问题,其中男孩占比高达65%,但当我们急着给孩子贴上"拖拉""不专心"的标签时,或许该先放下焦虑,真正走进孩子的世界。

四个关键因素:解密作业拖延的真相

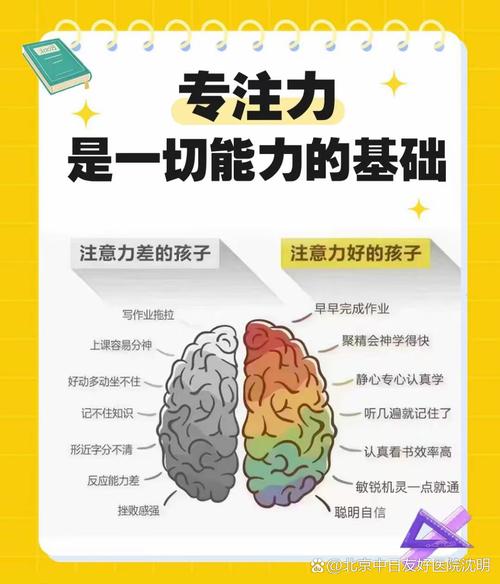

生理发展特点

二年级男孩的平均专注时长仅为15-20分钟,其手部小肌肉群仍在发育中,握笔写字的速度自然比女孩慢30%,这个阶段出现的"边写边玩橡皮""坐姿扭来扭去"等现象,其实是大脑在寻求自我调节的表现。

环境干扰陷阱

某次家访发现,一个孩子的书桌正对电视机,父亲看球赛时的欢呼声、厨房飘来的饭菜香、弟弟跑来跑去的脚步声,构成了典型的"干扰矩阵",研究显示,每被打断1次注意力,孩子需要5分钟才能重新进入状态。

情绪压力传导

"这么简单的题都不会?"这类责备会让孩子产生作业焦虑,心理学实验表明,当孩子处于压力状态时,前额叶皮层活跃度下降40%,直接影响逻辑思维能力。

习惯养成漏洞

缺乏固定的作业流程、没有明确的完成标准、奖励机制缺失,这三个习惯漏洞会让孩子的拖延雪上加霜,就像没有轨道的火车,自然容易偏离方向。

七步解决方案:从根源提升作业效率

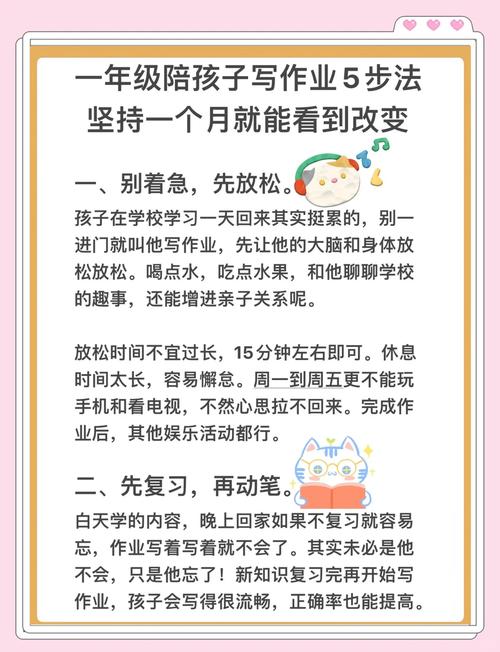

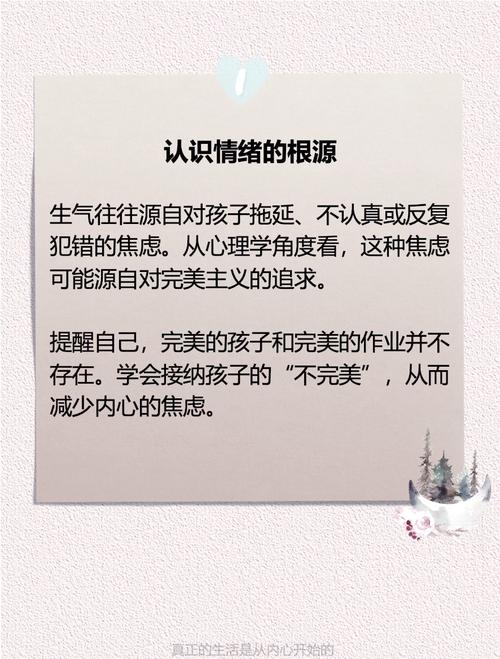

第一步:认知校准——接纳孩子的成长节奏

建议家长先做"观察记录表",连续三天记录孩子作业时的自然表现,你会惊讶地发现:那些看似磨蹭的时间,可能包含着他正在努力思考的过程,完成比完美更重要。

第二步:环境重塑——打造学习"结界"

• 物理空间:配置高度可调的儿童学习桌椅,台灯色温选择4000K暖白光 • 视觉管理:使用三格文件盒分类放置作业(未做/进行中/已完成) • 听觉屏障:播放α脑波音乐(推荐莫扎特K448)音量控制在40分贝以下

第三步:任务拆解——化整为零的智慧

将作业分解为"巧克力块":每项任务不超过15分钟。

- 数学口算(8分钟)

- 生字书写(10分钟+3分钟休息)

- 课文朗读(分段完成) 配合使用沙漏计时器,让孩子直观感受时间流逝。

第四步:建立时间知觉——培养内在节奏感

• 制作"时间饼图":用不同颜色标注各科作业耗时 • 玩"时间猜猜乐":预估作业时长与实际对比 • 引入"番茄工作法儿童版":学习25分钟+休息5分钟

第五步:游戏化激励——让坚持变得有趣

设计"作业闯关地图",每完成一个任务贴一颗星星,集满7颗可兑换"特别时光"(如延长15分钟动画时间),关键要让孩子参与奖励规则的制定。

第六步:情绪疏导——破解畏难心结

当孩子卡壳时,试试"三明治沟通法":

- 共情:"这个组词确实有点难呢"

- 引导:"我们先读两遍课文找找灵感?"

- 鼓励:"你刚才解题的方法很有创意!"

第七步:家校协同——构建支持系统

定期与老师沟通时,重点询问三个问题:

- 孩子课堂上的有效注意时长

- 作业设计的核心目标

- 近期需要强化的基础知识 将这些信息与家庭辅导形成衔接闭环。

特别提醒:警惕三大教养误区

全程陪读当监工 正确做法:采用"渐隐陪伴法",从并排坐逐步过渡到间隔2米陪伴,最后实现独立作业。

盲目使用物质奖励 研究发现,用"和爸爸下棋""周末露营"等体验式奖励,比物质奖励更能激发内驱力。

横向比较打击自信 "你看隔壁小雨早就写完了"这类比较,会让孩子产生习得性无助,建议改为纵向比较:"比昨天快了10分钟呢!"

成长观察:见证改变的时刻

经过两个月的系统调整,文章开头的阳阳妈妈惊喜地发现:孩子的作业时间从3小时缩短到90分钟,更重要的是养成了"作业前准备文具""完成后自主检查"的好习惯,最让她感动的是,阳阳现在会主动说:"妈妈,我今天要挑战在沙漏漏完前写完生字!"

教育学家蒙台梭利说过:"每个拖延的孩子,都在用他的方式诉说需要。"当家长放下焦虑的催促,转而用科学的方法搭建成长阶梯,孩子自会展现出令人惊喜的潜能,我们不是在培养写作业的机器,而是在呵护终身学习者的萌芽,给孩子时间成长,也许就是最好的教育智慧。