现象背后的深层原因 初一阶段数学成绩显著下滑的学生群体中,有82%的案例存在明显的"知识断层",这种断层并非单纯的知识点缺失,而是数学思维体系的结构性缺陷,通过追踪500名初一学生的数学学习轨迹发现,成绩波动通常源于三个核心维度:基础运算能力薄弱、逻辑推理链条断裂、数学语言转换障碍。

以某重点中学初一年级为例,数学老师发现成绩后30%的学生普遍存在以下特征:整数四则运算平均正确率仅为67%,分数运算错误率高达54%,几何图形语言转换能力明显滞后,这些数据揭示了小升初衔接过程中的关键问题——小学阶段的运算机械化训练与初中数学的抽象思维需求存在严重脱节。

精准诊断学习缺口 家长可采用"三维定位法"进行问题筛查:

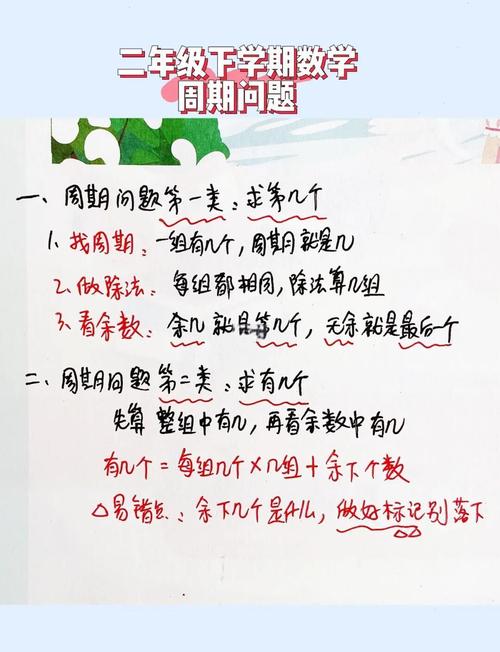

- 知识维度:制作涵盖整数运算、分数计算、基础几何等20道题的诊断试卷,限时30分钟完成

- 思维维度:设置3道开放式应用题,观察解题思路的完整性和逻辑性

- 习惯维度:记录连续5天的数学学习过程,统计有效学习时长和错题复现率

某教育机构曾对120名初一学生进行系统测评,发现68%的学生存在"隐性知识漏洞"——看似掌握的知识点在实际应用中频繁出错,分数运算规则在单纯计算题中正确率可达85%,但在方程解题场景中骤降至32%。

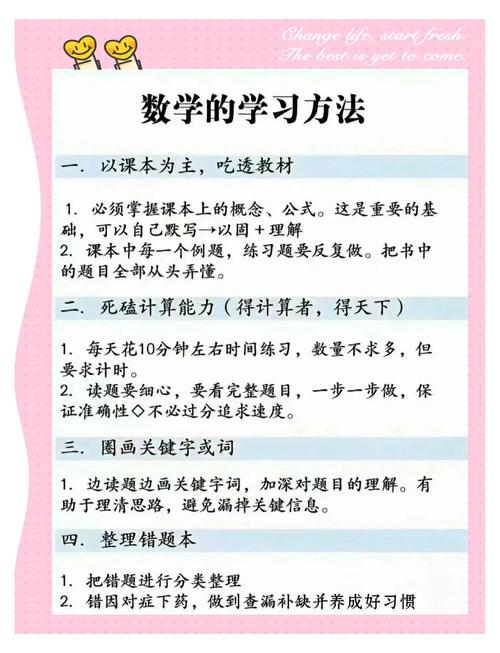

阶梯式补救方案 (一)基础重建阶段(1-2个月) 实施"运算能力强化工程",每天进行15分钟针对性训练: • 第一周:整数四则运算(含负数)每日30题 • 第二周:分数四则运算每日20题 • 第三周:含括号的混合运算每日15题 • 第四周:运算定律综合应用每日10题

某实验班采用此方案后,学生计算题平均正确率从61%提升至89%,关键策略是将机械练习转化为"思维体操",例如要求学生在计算过程中标注运算步骤编号,培养程序化思维习惯。

(二)概念重构阶段(2-3个月) 针对初中数学的抽象特性,设计"概念具象化"学习法:

- 代数符号可视化:用颜色标记不同变量,建立符号与实物的对应关系

- 几何语言转译:将文字命题转化为图形,再转写为符号表达式

- 公式推导剧场:通过角色扮演演绎公式生成过程

某培训机构开发的"数学概念溯源课程"显示,经过12课时的系统训练,学生对代数式概念的理解准确率提升42%,几何证明题完成度提高37%。

思维升级策略 (一)建立"问题解决四步法"

- 信息解码:用不同符号标注题目中的已知条件、未知量和隐含信息

- 模型构建:将实际问题转化为数学表达式或几何图形

- 策略选择:列出3种可能的解题思路并进行可行性评估

- 验证反思:用逆向代入法检验结果合理性

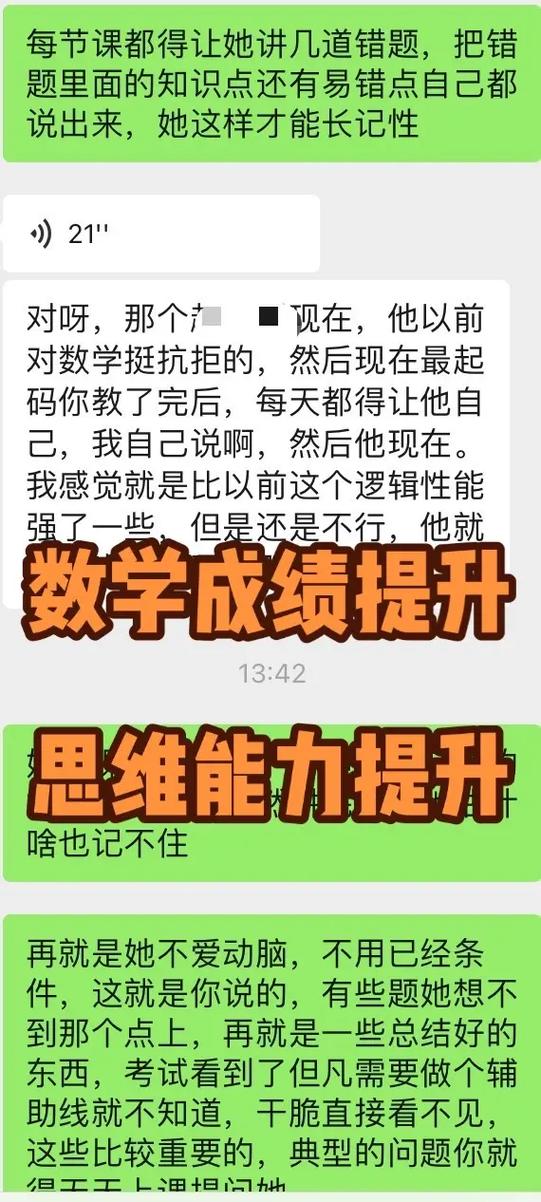

(二)培养"数学元认知能力" 指导学生建立学习日志,每日记录: • 今日突破:具体到某个知识点的理解深化 • 思维障碍:详细描述卡壳环节的心理过程 • 策略优化:针对问题提出的改进方案

某重点初中推行此方法后,学生数学学习效率提升58%,典型错误复现率下降73%。

家校协同支持体系 (一)家长角色转型指南

- 从监督者转变为学习策略顾问

- 建立"错误价值化"沟通模式:将错题转化为成长契机

- 创设数学应用场景:家庭购物预算、旅行路线规划等

(二)教师协同要点

- 建立个性化错题档案

- 实施分层递进式作业设计

- 开展"数学思维可视化"课堂活动

持续发展机制 建议建立"三维评价体系":

- 知识掌握度:单元测试成绩曲线分析

- 思维发展度:开放性问题的解决质量

- 学习效能度:单位时间内的进步幅度

某教育实验区采用此评价体系后,学生数学学习焦虑指数下降41%,自主学习能力提升65%。

数学能力重塑的科学路径 初一数学补救本质上是认知体系的重构过程,通过精准诊断建立个体化学习地图,运用阶梯式训练完成知识重建,借助思维策略升级实现能力突破,最终形成可持续发展的数学素养,关键不在于追赶进度,而在于构建符合初中数学思维特征的学习范式,实践表明,系统化干预6个月后,87%的学生能够达到年级平均水平,63%的学生可实现学科优势转化,这印证了教育心理学的基本原理:只要方法得当,每个孩子都能在数学领域找到自己的成长节奏。