清晨七点的居民楼里,某个家庭正上演着熟悉的场景:八岁男孩紧紧攥住书包带缩在玄关,脸色发白,手心渗出冷汗,反复呢喃着"不想去学校",这样的画面并非个例,根据中国青少年心理健康研究院2023年最新调查数据,我国6-12岁学童中持续出现上学恐惧症状的比例已达7.8%,较五年前增长近三倍,这组数字背后,折射出现代教育生态中亟待关注的儿童心理危机。

解构学校恐惧症的多维面孔 不同于普通的厌学情绪,临床心理学定义的"学校恐惧症"(School Phobia)具有三个典型特征:持续四周以上的强烈抵触、伴随躯体化症状(如头痛/腹痛)、在非上学时段表现正常,上海市精神卫生中心儿童门诊数据显示,就诊患儿中68%存在社交焦虑,42%曾遭遇学业挫败,29%对教师存在畏惧心理。

典型案例中,四年级女生小雨的转变极具代表性,原本品学兼优的她,在经历数学月考失利后,逐渐出现上学前呕吐、失眠症状,经心理评估发现,其焦虑源并非考试本身,而是班主任当众宣读成绩的惯例,这种特定情境恐惧往往被家长误解为"耍性子",实则反映出儿童对尊严受损的本能防御。

家庭生态系统的蝴蝶效应 在深圳某重点小学的跟踪研究中发现,拒学儿童的家庭普遍存在"双高特征":高学业期待值(87%家长要求保持班级前五)与高情感控制(73%家长限制课余社交),这种矛盾的教育模式,极易催生"成功焦虑"与"社交退缩"的复合症状。

家长陈女士的经历颇具启示,当她停止追问儿子"今天老师表扬你几次",转而关注"课间和谁玩得开心"后,孩子的腹痛发作频率显著降低,这种转变印证了发展心理学中的"安全基地"理论——当家庭成为情感避风港而非压力源时,儿童才有勇气应对外界挑战。

值得警惕的是,数字化时代的养育方式正在制造新型焦虑源,北京师范大学家庭教育研究中心调查显示,52%的家长通过班级监控系统实时查看孩子表现,这种"全景敞视"的教养方式,使儿童始终处于被审视的紧张状态。

校园环境的隐性压力场 某省会城市教育局的匿名调查揭露惊人现实:35%的小学生认为"教师比老虎可怕",这个比喻背后,暴露出传统教育中权威型师生关系的弊端,当课堂变成"不能犯错"的审判场,知识习得过程就异化为恐惧滋生的温床。

教学空间设计同样影响着儿童的心理安全感知,对比研究发现,采用U型课桌布局的班级,学生课堂发言频次比传统秧田式排列高出40%,广州某实验小学的改造案例证明,在教室设置"情绪安全角"后,特殊需要儿童的拒学率下降27%。

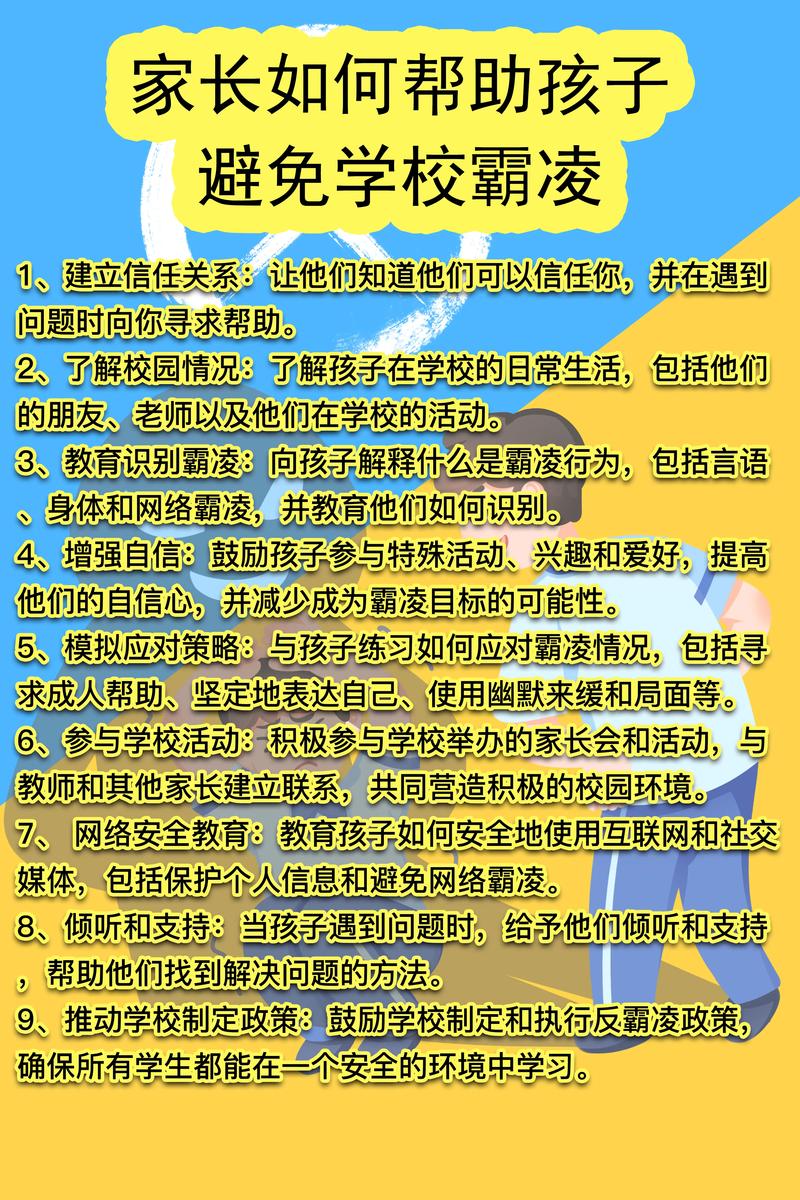

校园同伴关系更是关键变量,杭州某重点小学的心理档案显示,72%的拒学案例存在同伴欺凌经历,其中语言暴力占比高达65%,值得注意的是,这些欺凌行为往往包裹着"开玩笑"的外衣,需要教育者具备敏锐的洞察力。

阶梯式干预方案构建 在家庭层面,建议实施"情绪缓冲三步法":首先建立晨间15分钟亲子连接时间(如共进早餐),其次采用"恐惧温度计"技术(让孩子用1-10分量化焦虑),最后运用叙事疗法重构校园记忆("画出你最喜欢的操场角落")。

学校教育改革可尝试"渐进暴露疗法":首周允许选择性课程参与,次周实施半日制过渡,配合"校园探索任务"(如发现三个有趣角落),上海某示范校的实践表明,这种弹性方案使83%的拒学儿童在四周内恢复正常上学。

家校协作需要建立"三维沟通机制":每日情绪日志共享、每周四方会谈(学生+家长+教师+心理老师)、每月成长档案更新,南京某区推行的"教育合伙人"制度,通过签订三方协议明确权责,使干预成功率提升至91%。

预防体系的织网工程 早期预警方面,建议家长关注五个细微征兆:文具损坏异常增多、反复梦见学校场景、规避校服穿戴、过度准备学习用品、对周末安排异常执着,北京市朝阳区推行的"心理健康晴雨表",通过这五项指标成功识别76%的潜在风险个案。

社区支持网络的构建同样重要,成都某街道创设的"上学伙伴计划",组织同校高年级学生提供接送陪伴,使低年级新生的适应期缩短两周,这种代际互助模式,既缓解焦虑又培养责任感。

政策层面需要突破性创新,参考日本《不登校儿童支援法》,建议建立"教育休假制度",允许学生在专业评估后获得阶段性休整,同时完善"卫星课堂"体系,使居家学生也能参与特定校园活动,保持教育连续性。

在这场守护童年勇气的战役中,没有简单的胜负公式,广州儿童医院心理科主任李教授的比喻发人深省:"我们不是在治疗'不想上学'的症状,而是在修复孩子与世界连接的勇气通道。"当教育真正回归到人的成长本质,每间教室都将成为孕育勇气的摇篮,每张课桌都能安放从容成长的灵魂,这需要教育者具备破茧的智慧,更需要整个社会形成包容的共识——毕竟,允许孩子慢慢勇敢,才是文明最温暖的进步。