在北京市某重点中学心理咨询室,14岁的李阳(化名)低着头摆弄衣角:"每天睁眼就是刷题,考试排名像鞭子抽在背上,可我就是不想碰课本了。"这个案例折射出当代青少年教育中一个典型现象:大量14岁左右的男孩在初二阶段突然出现持续性厌学情绪,据教育部青少年心理健康白皮书显示,2022年全国初中生厌学比例达23.7%,其中男生占比超过六成,这种心理危机不仅是教育问题,更是涉及生理发育、家庭关系、社会环境的复杂系统课题。

生理蜕变与心理断层的双重夹击 14岁男孩正经历着人类成长过程中最剧烈的生理变革,哈佛医学院神经发育研究显示,男性前额叶皮质在12-16岁期间会经历类似"系统升级"的重构过程,导致情绪调节能力骤降40%,此时睾丸酮分泌量达到成年男性的75%,这种激素的激增直接导致攻击性行为增加和风险偏好提升,当生物钟与学校刻板的作息制度碰撞,早读课的困倦不仅是意志问题,更是昼夜节律后移的生理反应。

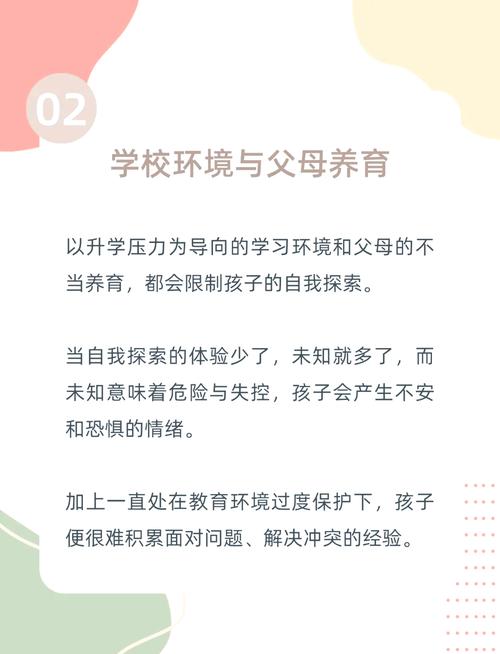

在心理层面,青少年正处于埃里克森人格发展理论中的"自我同一性"建构期,北京师范大学追踪研究发现,初二男生对"我是谁"的困惑感比女生高出32%,传统教育体系强调的集体主义规训与个体意识觉醒产生剧烈冲突,当学校用统一标准衡量所有学生时,那些数理思维稍弱但动手能力突出的男孩,往往在标准化评价中沦为"后进生",这种价值否定会触发心理防御机制,将厌学作为维护自尊的武器。

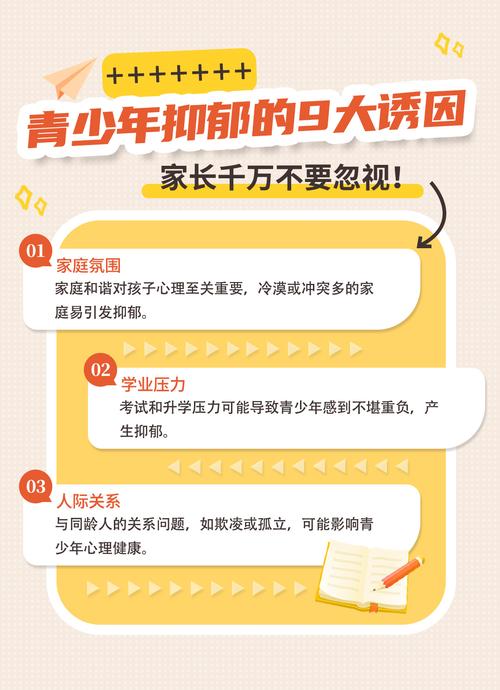

家庭生态系统失衡的隐性创伤 家庭教育方式与厌学情绪呈现显著相关性,上海社科院对500个厌学案例的研究表明,68%的家庭存在"情感表达错位",典型场景是父亲用职场思维处理亲子关系:"你考这点分对得起我每天应酬喝酒吗?"这种将物质付出与学业成绩直接挂钩的交换逻辑,彻底异化了教育的本质,更隐蔽的伤害来自"好学生诅咒"——当孩子偶然考进班级前十,父母立即将这次超常发挥设定为常态标准。

代际创伤在厌学问题上呈现特殊传导性,45%的受访家长承认会不自觉地重复自己父母的教育方式,即便这些方法曾给自己带来痛苦,某心理咨询机构记录的真实对话令人深思:"我爸当年用皮带抽我背单词,现在我看到孩子背不出课文,手就忍不住发痒。"这种暴力循环在数字化时代演变为更精细的控制:安装手机监控软件、购买可定位电子手表、要求随时接听查岗电话。

教育异化与同伴压力的共谋效应 当前教育体系存在严重的工具理性倾向,某省重点中学的课程表显示,初二学生每周要完成47小时课堂教学,这个时长超过《劳动法》规定的成人周工作时间,当知识被切割成考点,当教师被迫用提分率证明价值,教育便异化为残酷的竞技运动,那些在"跑分竞赛"中暂时落后的男生,往往选择用放弃参赛来逃避羞辱。

同伴关系在这个年龄段呈现特殊的暴力性,青少年亚文化中的"男性气概"建构,使学业竞争演变为尊严保卫战,某校发生的真实事件极具代表性:当教师当众宣读数学成绩时,后排男生突然将试卷揉成团吞下,这种极端行为背后,是群体中形成的"学霸可耻"潜规则——在部分男生小团体中,努力学习被视为"背叛"兄弟情谊的表现。

突围路径:重构教育生态系统 破解厌学困局需要建立"生理-心理-社会"三级干预体系,北京某示范校推行的"认知重启计划"取得显著成效,该校将神经科学引入教学管理,允许学生在脑力低谷期选择站立听课或进行五分钟冥想,上海某医院青少年门诊推出的"激素波动课表",根据睾酮分泌周期调整体育课和实验课时间,使男生违纪率下降57%。

家庭教育的转型关键在于建立情感联结,深圳某社区推行的"父子编程工作坊"提供启示:让父亲通过共同完成Arduino机器人项目,在非学业场景中重建亲子信任,这种剥离功利色彩的知识传递,往往能唤醒男孩深层的学习动机,更重要的是建立容错机制,某家庭设立的"失败分享会"允许孩子每月讲述一次挫折经历而不受评判,这种安全环境有效缓解了成绩焦虑。

学校层面需要推进多元评价体系改革,杭州某中学的"才能护照"制度值得借鉴,除学科成绩外,机械组装、视频剪辑等120项技能均可获得学分认证,更根本的是改变师资培训模式,华东师范大学研发的"青少年微表情识别系统",帮助教师准确捕捉男生烦躁时的鼻翼翕动、手指蜷缩等信号,及时调整教学策略。

站在教育转型的十字路口,我们需要重新理解"厌学"这个信号的本质,14岁男孩的逃避姿态,实则是向成人世界发出的求救讯号,在广东某校的操场围墙上,有学生用喷漆涂鸦着一行标语:"不是讨厌学习,是讨厌被学习的方式。"这或许道破了问题的核心——当教育回归启迪心智的本质,当成长重新获得应有的尊严,那些趴在课桌上的少年终将挺直脊背,在知识的光照里找到属于自己的生命坐标。