清晨六点半的闹钟第七次被按掉时,16岁的小宇用被子蒙住头,这个曾经每天提前到校背单词的尖子生,已经连续三周以各种理由拒绝上学,书桌上摊开的物理试卷批改日期停留在两个月前,曾经贴满励志便签的墙壁被涂鸦覆盖,类似的情景正在全国23%的中学生家庭上演(教育部2023年青少年学习状态调研数据)。

理解厌学本质:青春期大脑的重构革命 当我们谈论青春期厌学时,首先要摒弃"懒惰""叛逆"的刻板标签,神经科学研究显示,16岁青少年前额叶皮质正经历着堪比计算机系统升级的神经重构,负责理性决策的脑区活跃度仅有成年人的70%,而情绪中枢杏仁核的敏感度却达到人生峰值,这种生理特征直接导致三个典型表现:

- 多巴胺阈值失衡:长期高压学习使奖励系统钝化,普通学业成就难以激发愉悦感

- 认知滤镜扭曲:对批评的敏感度放大约300%,教师的眼神都可能被解读为否定信号

- 时间感知异化:海马体突触重塑导致未来规划能力暂时性衰退,远期目标失去激励作用

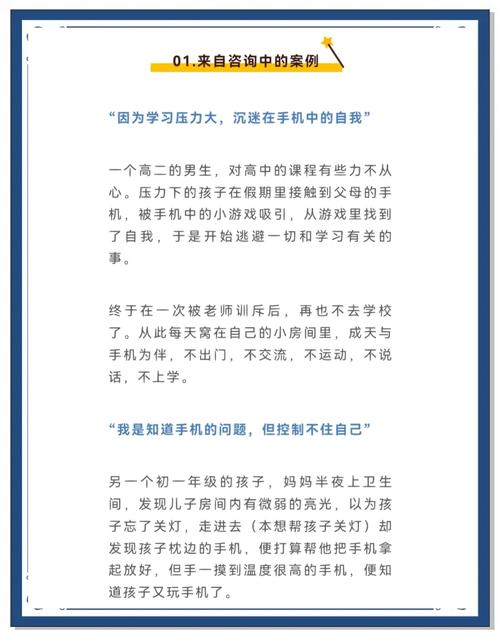

某重点中学的跟踪研究显示,厌学学生中68%曾保持年级前30%排名,他们的学习动力崩塌往往始于价值认知体系的动摇,就像案例中的小宇,在偶然听到父亲"考上985才有出路"的酒后真言后,突然意识到自己不过是升学游戏中的提线木偶。

四维介入策略:重建学习生态体系

-

认知重构:从目标倒推转为过程赋能 • 实施SMART原则改良版:将"考上重点大学"分解为"本周掌握三个力学核心公式" • 引入生涯画像工具:通过MBTI职业测试+AI模拟未来,建立学习与现实生活的连接 • 创设知识应用场景:如用抛物线原理计算篮球投篮角度,让物理公式"活"过来

-

支持系统搭建:构建三角支撑模型 • 家庭端:设立每周"空白对话时间",禁用教育类话题,重筑情感联结 • 学校端:建议教师采用"3:1反馈法则"(三次具体肯定+一次建设性建议) • 同伴端:组建跨年级学习小组,利用青少年特有的"部落认同"激发动力

-

教学模式再造:激活多巴胺学习回路 • 引入PBL(问题导向学习)模式:用"设计防震建筑"项目替代传统力学章节教学 • 开发游戏化积分系统:将知识点转化为可收集的"技能卡",设置团队晋级机制 • 实施动态难度调节:借鉴网游的ELO评分系统,为每个学生定制个性化习题库

-

情绪容器构建:从对抗到共处 • 建立"焦虑温度计":用1-10分量化每日情绪波动,培养自我觉察能力 • 设计"压力外化"仪式:将烦恼写成信件投入"树洞邮箱",定期举行焚烧仪式 • 开发身体调节工具包:包含呼吸训练、穴位按摩等可即时调用的生理干预手段

家长角色进化:从监工到人生教练的转型之路 在上海某家庭教育工作坊的记录中,我们捕捉到这样一个转折时刻:当母亲停止检查作业转而分享自己职场困境时,那个连续逃课两周的男生主动打开了数学练习册,这印证了发展心理学中的"脆弱共鸣效应"——当权威者展现真实自我时,青少年的防御机制会自动解除。

具体实施路径:

-

沟通模式升级 • 用"我观察到..."替代"你应该..." • 将质问句"为什么不上学"转化为关切句"最近遇到什么困难了吗" • 每天保留15分钟"无目的闲聊",话题严格限定非学习领域

-

容错空间营造 • 与孩子共同制定"重启方案",允许每周1天的心理缓冲日 • 建立"成长银行",将微小进步转化为可视化的积分累积 • 设计家庭"失败故事会",父母率先分享人生挫折经历

-

期待值管理 • 采用"三圈理论"区分:核心圈(身心健康)、影响圈(学习习惯)、关注圈(考试成绩) • 每季度举行家庭会议,动态调整期望目标 • 引入"可能性清单"替代单一成功标准,罗列20种未来发展路径

系统预防:构建抗厌学免疫网络 芬兰教育系统的跟踪研究揭示,在小学阶段接受过系统元认知训练的学生,青春期出现严重厌学的概率降低47%,这提示我们预防体系的构建需要前置:

-

教育评价体系革新 • 推行学科融合的"主题式评估" • 引入过程性成长档案 • 建立多元化成功指标库

-

教师能力再造工程 • 开设青少年神经发展学必修课程 • 培训非暴力沟通技巧 • 建立课堂情绪识别系统

-

社会支持网络搭建 • 社区青少年发展中心提供生涯体验服务 • 企业开放职业见习日 • 大学建立中学生学术导师制

站在咨询室的单向玻璃后,我们看到小宇在沙盘上搭建的"未来之城":图书馆与篮球场比邻而居,实验室连着音乐厅,这个充满隐喻的作品提醒我们,解构厌学困局的关键,在于重新定义学习的疆界——它不应是吞噬青春的黑洞,而应成为连接个体与世界的彩虹桥,当家长放下量化的标尺,教师更新理解的维度,社会拓宽成功的定义,那个拒学少年书桌上的涂鸦,终将变成通向未来的星图。

(全文共1392字)