心理防御机制的觉醒

当孩子出现厌学情绪时,多数家长的第一反应往往停留在"懒惰""叛逆"等表层认知,这种误判极易加剧教育困境,从发展心理学视角观察,厌学本质上是青少年面对学业压力时启动的心理防御机制,美国教育心理学家卡罗尔·德韦克的研究表明,当学生持续经历"努力-挫败"的恶性循环时,大脑会自主激活保护机制,通过消极抵抗避免自尊心持续受损。

典型案例显示,初三学生小林在数学连续三次不及格后,从课堂走神发展为拒绝完成作业,深入分析发现,其厌学行为并非源于智力因素,而是形成了"努力也无法改变结果"的习得性无助,这种现象印证了心理学家塞利格曼的经典实验结论:反复经历不可控的负面事件会导致动机和认知能力双重衰退。

教育干预的常见误区与后果

当前教育实践中普遍存在的三大误区亟待纠正,首先是过度激励陷阱:当家长频繁使用物质奖励、排名比较等外部刺激时,会加速孩子将学习异化为交换工具,其次是强制干预误区:没收电子产品、延长学习时间等简单粗暴的方式,往往引发更强烈的逆反心理,最后是情感绑架误区,"我们这么辛苦都是为了你"等表达,实质是将焦虑转嫁给孩子。

某重点中学的调查数据显示,采用强制干预手段的家庭中,78%的厌学学生在半年内出现躯体化症状(头痛、失眠等),43%产生社交回避行为,这些数据警示我们,不当的教育干预可能将暂时性厌学催化为持续性心理危机。

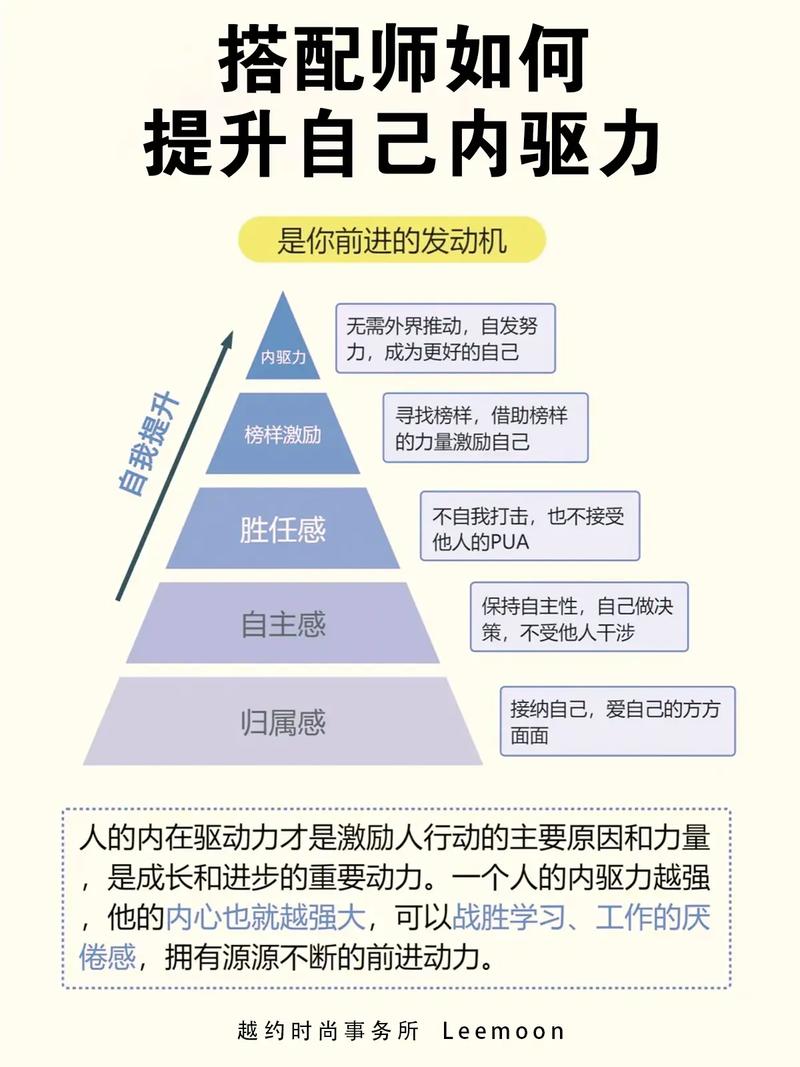

科学引导的三维重建策略

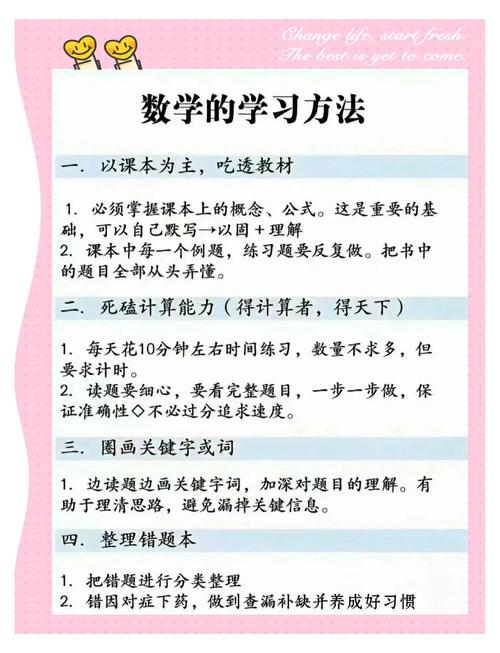

(一)认知重构:打破负面归因模式 帮助孩子建立正确的归因认知至关重要,教育者需要引导其区分"能力归因"与"策略归因",将"我学不好数学"转化为"我还没找到适合的学习方法",具体可实施"成功日记法",每天记录三个微小的学习进步,重塑自我效能感,例如记录"今天记住了5个英语短语""独立解出1道几何题"等具体成就。

(二)关系重塑:构建平等对话空间 建立非评判性沟通机制是突破困局的关键,建议采用"3W倾听法":When(何时开始有这种感觉)、What(具体是什么让你困扰)、How(你希望如何改变),某家庭教育实验表明,坚持使用"我观察到...我感受到...我建议..."的沟通模板,能使亲子冲突率下降65%。

(三)意义重建:连接知识与生命体验 通过"现实锚定法"让孩子感知知识的实用价值,例如将物理力学与自行车运动结合,用历史事件解析影视剧情节,北京某示范校的实践表明,实施"学科生活化"教学改革后,学生课堂参与度提升40%,课外自主学习时间增加2.3倍。

教育生态的系统性优化

(一)阶梯目标设定技术 将宏观目标分解为可实现的微观阶梯,例如将"提高英语成绩"细化为:每日记忆10个单词→每周完成2篇阅读理解→每月进行1次情景对话,每个阶梯设置0.5-1.5个月的适应期,并建立弹性调整机制。

(二)多元智能开发方案 根据加德纳多元智能理论,为每个孩子定制专属发展路径,语言智能突出者可尝试创作小说,空间智能优势者可探索三维建模,上海某创新学校通过智能测评系统,使87%的学生重拾学习兴趣。

(三)正向反馈体系建设 建立"过程性评价"体系,重点关注思维发展而非标准答案,采用"三明治反馈法":具体优点+改进建议+鼓励期待。"你的解题思路很有创意(优点),如果计算步骤更规范会更好(建议),相信下次能看到更完整的解答(期待)。"

长效保障机制的建立

家庭需要营造"学习型生态系统",父母以身作则参与学习活动,建议设置每日30分钟的家庭共读时间,或每周开展一次"知识沙龙",学校层面应推进差异化教学,建立动态分层指导机制,某省重点中学实施"学习能量站"项目后,学生焦虑指数下降28%,师生关系满意度提升至91%。

社会环境层面,要警惕"教育军备竞赛"的负面影响,家长需建立理性认知,理解教育是农业而非工业,每个孩子都有独特的成长节律,数据显示,在适度降低期待值的家庭中,孩子自主学习意愿反而提升37%。

教育是唤醒的艺术而非改造的技术,面对厌学困境,比急于纠正更重要的是理解行为背后的心理逻辑,比传授知识更重要的是点燃求知热情,当我们用智慧破除焦虑,用耐心替代急躁,每个孩子都能找到属于自己的成长曙光,正如教育家苏霍姆林斯基所言:"真正的教育不在于训诫,而在于唤醒心灵深处那个渴望成长的自己。"