深夜十点的台灯下,一位母亲第23次催促孩子快点完成数学作业,这样的场景正在全国数百万家庭重复上演,根据中国青少年研究中心最新调查数据显示,我国中小学生平均每天花费2.82小时完成作业,其中近63%的家庭存在作业拖拉现象,作为从业20年的基础教育研究者,我深知作业效率低下不仅影响学业表现,更会引发家庭矛盾、打击学习兴趣,本文将深入剖析作业拖延的心理机制,并提供六套经实践验证的改善方案。

警惕"慢动作"背后的真实信号 作业速度是学习系统的综合反映,当孩子频繁出现"半小时写三个字""橡皮擦比铅笔忙"等状况时,往往传递着更深层的信息,某重点小学五年级的跟踪研究显示:在38名作业困难生中,仅有12%属于智力因素,其余88%均与心理、习惯、环境相关。

典型案例中的小明(化名),每天需要4小时完成本该1.5小时完成的作业,经专业观察发现,其作业过程中平均每3分钟就会分心一次,每次分心恢复需5-7分钟,这提示我们,注意力分散比想象中更消耗时间,值得注意的是,这种注意力涣散往往不是简单的"不专心",而是大脑对困难任务的逃避反应。

破解作业拖延的六大黄金法则

-

建立学习仪式感 在北京市海淀区某实验小学的对照实验中,设置固定学习角的学生作业效率提升37%,建议选择1.5米*0.8米以上的独立空间,配备三色灯光系统:白光专注模式(主作业时间)、暖光休息模式(课间)、蓝光检查模式(最后15分钟),每周与孩子共同布置学习角,放置计时器、文件架等"工作道具",强化场所的专属感。

-

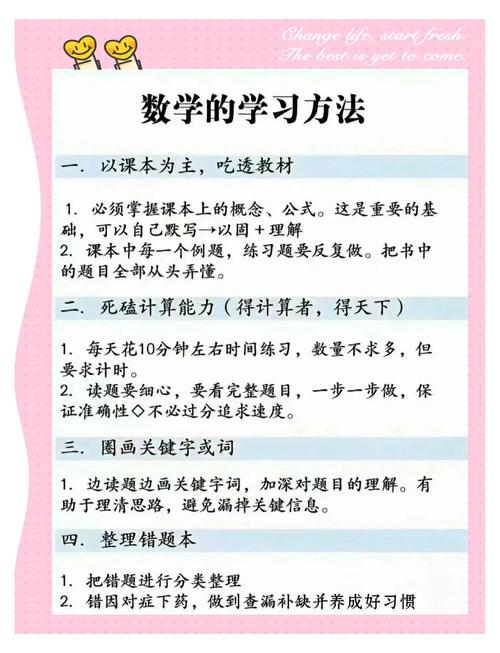

任务分解技术 将作业本视为项目管理的训练场,引导孩子用荧光笔标注各科作业,按"紧急-重要"矩阵分类。 红色:需要深度思考的数学应用题(先做) 黄色:机械性抄写任务(中间做) 绿色:创意类作业(最后做)

某培训机构研发的"番茄钟分解法"显示,将90分钟作业拆分为25分钟专注+5分钟休息的节奏,可使错误率降低28%,建议准备可视化任务板,每完成一个小目标就移动磁贴,增强进度掌控感。

-

专注力培养方案 上海儿童医学中心的神经反馈训练表明,8-12岁儿童持续专注时长应达20-25分钟,可通过"听觉专注游戏"提升:播放新闻片段,要求复述关键数字;或进行"视觉追踪练习",用秒表记录连续阅读不抬头的时长,切记避免在作业时播放音乐,脑科学证实即使是轻音乐也会分散13%的认知资源。

-

时间感知训练 多数孩子的时间概念薄弱源于缺乏具象体验,建议制作"时间银行存折",记录每日各科用时,周末兑换成自由时间,使用三色沙漏(红15分钟/黄30分钟/绿60分钟),培养对时间流逝的具象认知,某重点中学的实践数据显示,使用沙漏三个月后,学生预估作业时间的准确率从43%提升至79%。

-

情绪调节策略 当孩子遭遇作业卡顿时,切忌说"这么简单都不会",脑科学研究表明,焦虑情绪会使前额叶皮层血流量减少26%,直接影响问题解决能力,建议采用"情绪温度计"工具:准备0-10分的标尺,当孩子自评超过6分时启动"冷静程序"——深呼吸→喝水→闭眼30秒→复述题目要求。

-

奖惩机制设计 避免使用"写完才能玩"的威胁式奖励,这会导致注意力转向期待物,某教育实验对比发现,完成作业后获得"特权卡"(如决定周末菜单)的群体,持续积极性比物质奖励组高41%,建议设置阶梯式奖励:准时完成3天获得小特权,坚持1个月升级为家庭活动决策权。

家长常见误区警示

-

代劳陷阱:某市调查显示,32%的家长曾替孩子写过作业,这种"帮忙"会摧毁责任意识,使拖延恶化2.7倍。

-

催促悖论:心理学实验证实,每增加1次催促,孩子动作延缓0.8秒,建议改用"还剩15分钟"的客观提醒。

-

环境矛盾:切忌在孩子写作业时玩手机或看电视,镜像神经元会使孩子效率下降54%。

特殊情况的应对方案 对于ADHD(注意缺陷多动障碍)儿童,可尝试"动态作业法":每完成2道题允许在房间走动1分钟;对阅读障碍者,使用绿色透明覆膜降低视觉压力;对完美主义型拖延,规定每道题最多修改3次,超时即进入下一题。

提升作业效率是个系统工程,需要家校协同推进,北京某示范校的追踪数据显示,实施上述方案三个月后,学生平均作业时长缩短42%,亲子冲突下降68%,每个孩子都有自己的成长节律,正如教育家蒙台梭利所言:"教育不是注满一桶水,而是点燃一把火。"当我们用科学方法代替焦虑催促,用耐心引导替代简单斥责,终将见证"小蜗牛"破茧成蝶的蜕变。