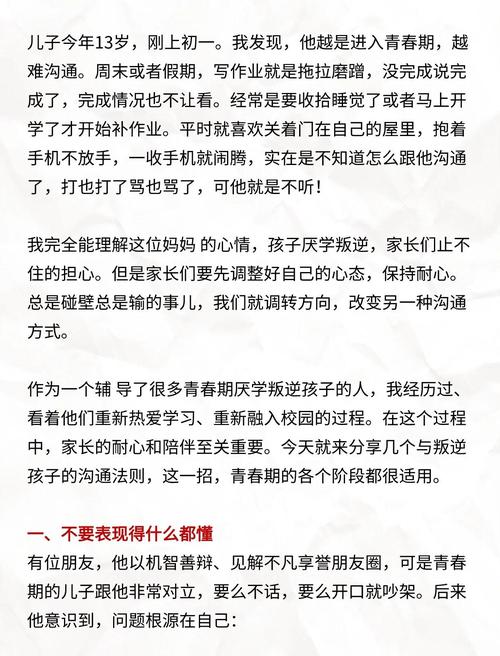

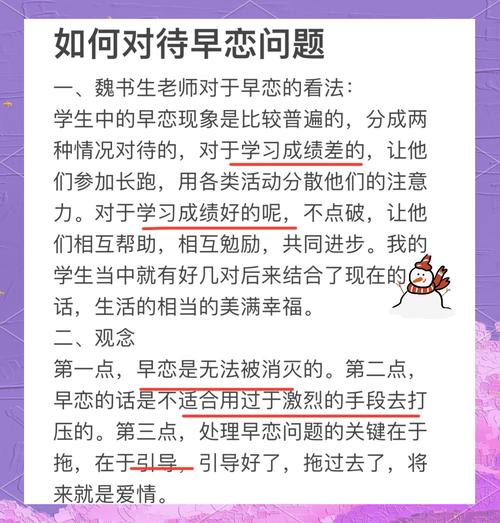

现象背后的深层心理动因 当七岁儿童频繁出现早晨哭闹、装病逃避或反复询问"能不能不上学"时,这些表象往往折射着三个维度的心理冲突,从发展心理学角度看,这个阶段孩子正处于"勤奋与自卑"的心理关键期(埃里克森人格发展理论),校园生活带来的成就感或挫败感将直接影响其人格塑造,临床数据显示,每年9-11月儿童心理咨询中,52%的入学适应问题集中在小学低年级群体。

专业视角下的成因解析

-

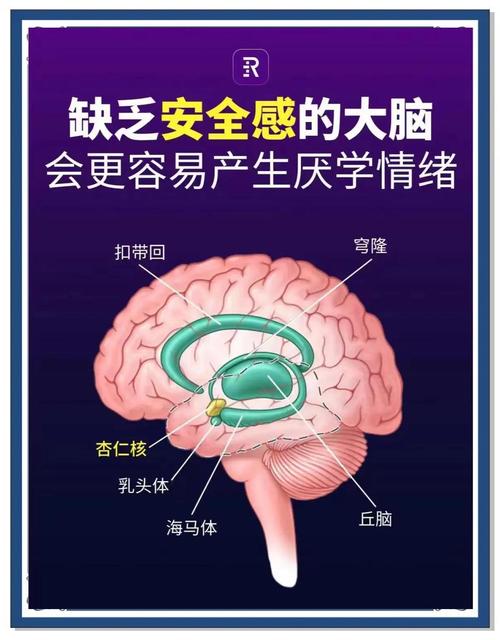

依恋系统失衡:突然延长与主要抚养者的分离时间,导致安全基地动摇,有个典型案例:母亲全程包办幼儿园生活的孩子,在小学需要自主打饭时产生退缩行为。

-

认知超载现象:从幼儿园游戏化教学到小学结构化学习的转变,每天需要处理的信息量激增3.7倍(北师大基础教育研究院数据),引发大脑前额叶皮层过度疲劳。

-

社交恐惧萌芽:面对40人以上的陌生集体,儿童会产生"社会测量性焦虑",特别在课间游戏时,动作协调性较弱的孩子可能遭遇隐性排斥。

-

评价体系冲击:直观的分数制度打破了原有的模糊评价,某次听写不及格就可能摧毁孩子的"全能感"幻觉。

-

家庭投射效应:父母无意识间将自身求学焦虑传递给孩子,比如反复强调"必须考进前三名"。

阶梯式干预方案 (一)重建安全依恋系统

-

设计渐进分离训练:从陪同入校10分钟逐步过渡到校门口告别,用可视化的"勇气储蓄罐"记录每次独立表现。

-

创造过渡性客体:允许孩子携带家庭照片或妈妈手帕等安慰物,但需约定使用规则。

-

建立新型联结:与班主任协商设置"心灵联络本",让孩子每天记录一件想分享的事。

(二)学业压力缓释技术

-

认知重构法:将"作业"重新定义为"思维闯关游戏",用沙漏设定15分钟单元时间。

-

多感官学习:数学概念用乐高积木演示,生字记忆结合肢体动作编码。

-

错题成长树:把错误转化为可以粘贴的"智慧果实",每周展示进步轨迹。

(三)社交能力培养计划

-

角色扮演训练:在家模拟借文具、邀请游戏的场景,录制视频回放分析。

-

兴趣锚点法:鼓励参加学校绘本角或种植小组,建立基于共同爱好的社交关系。

-

情绪识别卡:制作24种表情图卡,帮助孩子准确理解同伴的非语言信号。

教育心理学家的特别提醒

-

警惕"星期一综合征":周末作息紊乱会导致周一厌学情绪加剧,建议保持60%的作息同步性。

-

慎用物质奖励:研究发现外部奖励会削弱内在动机,可采用"特权奖励"(如决定周末活动)。

-

捕捉黄金4分钟:放学见面时的前4分钟对话决定孩子倾诉意愿,避免质问"今天学了什么"。

典型干预案例 杭州某重点小学曾出现7岁男生持续腹痛的躯体化症状,经儿童心理师介入后发现根源是拼音听写挫折,通过设计"声音探险家"游戏(将声母韵母转化为动物叫声),配合班主任的个性化评价策略(关注书写进步而非错误数),该生在21天后恢复上学积极性,三个月后语文成绩提升至班级中游。

家长禁忌行为清单

- 威胁恐吓型:"不上学就把你送给捡破烂的"

- 过度补偿型:"不想去我们就去迪士尼玩"

- 情感绑架型:"妈妈为你上学累出病了"

- 消极对比型:"你看人家小明多爱学习"

- 问题回避型:"不想就算了在家待着吧"

儿童厌学行为如同成长道路上的迷雾报警器,提醒教育者需要调整导航方式,记住蒙台梭利的箴言:"教育不是注满一桶水,而是点燃一把火。"当家长学会用心理显微镜观察行为背后的需求,用教育望远镜规划发展路径,七岁儿童的校园适应期就能转化为珍贵的成长契机,每个清晨的朝阳里,都该有孩子奔向校园的雀跃身影——这需要我们用专业与爱心共同守护。