孩子紧紧拽着家长衣角哭闹,书包带在拉扯中滑落肩膀,家长满脸焦虑地重复着"听话,放学给你买玩具",这类"上学拉锯战"正成为越来越多家庭的日常困局,国家基础教育质量监测中心2022年数据显示,我国小学阶段厌学情绪发生率达28.6%,其中持续性拒绝上学比例超过7%,面对这个看似简单却暗藏复杂心理机制的成长课题,我们需要用更专业的视角来破解。

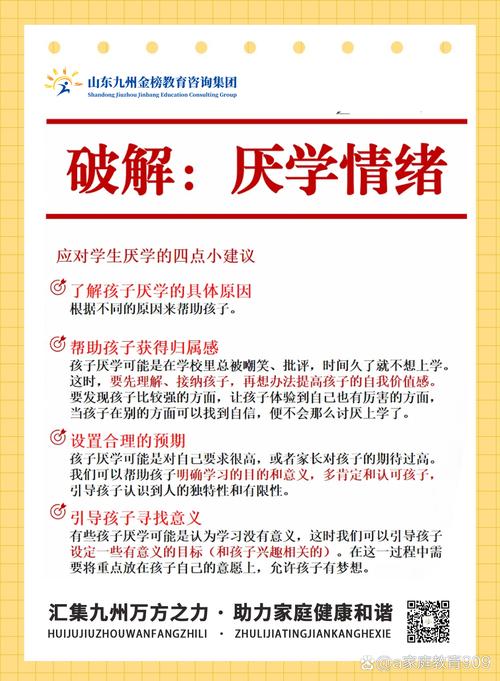

理解儿童厌学的深层密码 儿童发展心理学研究发现,6-12岁儿童对学校的排斥往往不是单纯"懒惰"或"叛逆",某重点小学的跟踪案例显示,因学习困难产生逃避心理的仅占34%,更多孩子是困在社交焦虑(28%)、家庭期待压力(19%)和情绪调节障碍(15%)的复合型困境中,9岁男孩小宇的案例颇具代表性:数学成绩优异却拒绝上学,心理辅导后发现其恐惧源于课间操时总被同学嘲笑动作笨拙,这种"点状创伤"若未及时疏导,可能发展为全面性的学校排斥。

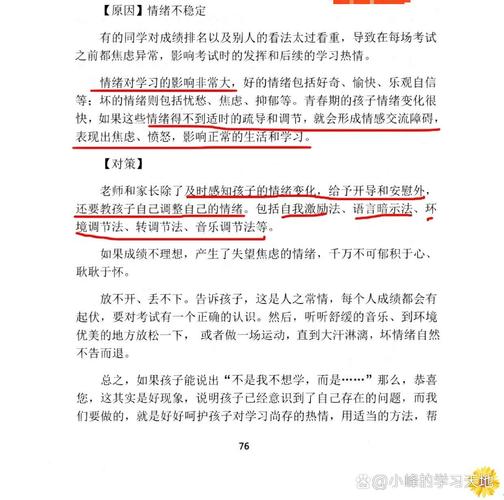

构建有效的沟通桥梁 首都师范大学家庭教育研究中心指出,76%的家长在应对孩子厌学时存在"沟通错位",当孩子说"肚子痛不想上学"时,机械询问"是不是装病"会立即关闭沟通通道,建议采用"情绪镜像法":先接纳感受("妈妈知道你现在很难受"),再引导表达("能告诉妈妈学校里发生了什么吗"),最后共同解决("我们想想怎么让明天好过些"),这种三步沟通法在北京市朝阳区30所小学试点中,使亲子冲突发生率下降41%。

重塑学习体验的积极联结 传统"头悬梁锥刺股"的激励方式已不适用于数字原住民一代,上海实验学校推行的"游戏化学习改造计划"取得显著成效:将语文课变成"诗词闯关赛",数学作业设计为"超市购物实战",科学实验转化为"侦探解密任务",这种具身认知模式使参与班级的课堂专注度提升63%,家长可借鉴"微成就系统",将学习任务拆解为可量化的阶段性目标,让孩子在即时反馈中积累胜任感。

打造个性化的成长路径 广州家庭教育指导中心对500个厌学案例的分析显示,标准化教育模式与个体特质的冲突是重要诱因,10岁女孩雯雯的转变颇具启示:在发现其空间智能优势后,家长将数学学习转化为"家居设计测量",英语背诵改为"动画片配音",最终使学习积极性提升82%,每个孩子都有独特的学习通道,可能是视觉型、听觉型或动觉型,关键是用"成长显微镜"发现优势智能。

构筑家校协同的支持网络 南京师范大学2023年调研表明,建立"家庭-学校-儿童"三角沟通机制可使厌学干预成功率提升2.3倍,北京某重点小学的"成长护航计划"值得借鉴:每周教师向家长发送"优势观察简报",每月举办"家校解忧沙龙",每学期进行"潜能发展评估",当8岁男孩康康因口吃恐惧课堂发言时,教师调整提问方式,家长进行专项训练,同学组建支持小组,形成立体化的支持体系。

培育终身成长的心理资本 中国青少年研究中心追踪研究发现,具有较强心理弹性的儿童,其学业坚持性比同龄人高57%,培养这种韧性需要日常浸润:通过"失败故事会"让孩子理解挫折的普遍性,借助"情绪天气预报"提升自我认知能力,开展"目标拆解训练"掌握问题解决策略,就像杭州某小学推行的"小船长计划",让孩子在制定航行路线、应对风浪的模拟中,潜移默化建立成长型思维。

破解厌学困局不是简单的行为矫正,而是需要教育者搭建理解桥梁,创新学习形态,尊重个体差异,构建支持系统,当家长学会用"成长显微镜"替代"问题放大镜",当教师能用"多元标尺"替代"单一量尺",当教育真正回归"人的发展"本质,我们终将帮助每个孩子找到属于他们的学习密码,让求知之旅成为充满惊喜的发现之旅。