厌学现象正年轻化

2023年某重点中学的心理咨询室记录显示,每周平均有5-7名学生主动寻求帮助,主诉症状惊人地相似:"老师,我就是不想来学校了。"这些学生并非传统意义上的"问题少年",他们中有市级学科竞赛获奖者,有校篮球队主力,也有常年保持年级前十的"学霸",这种突发的厌学情绪正像流感般在校园蔓延,成为教育工作者和家长必须正视的时代课题。

解码厌学现象:八个关键观察维度

-

学业压力临界点 当某重点高中取消月考排名后,学生焦虑咨询量反而上升38%,这折射出当代青少年对评价体系的矛盾心理,他们既渴望摆脱分数束缚,又陷入失去衡量标准的迷茫。

-

社交恐惧的异化表现 某初三女生连续三周称病请假,实则是无法面对班级的"小团体"排挤,数字化社交的普及反而弱化了现实交往能力,据调查,34%的青少年存在"课间独处焦虑"。

-

存在价值感的迷失 "考上好大学然后呢?"这个哲学式追问出现在越来越多优等生的日记本里,目标缺失导致的学习动力衰竭,已成为高年级学生的典型心理特征。

-

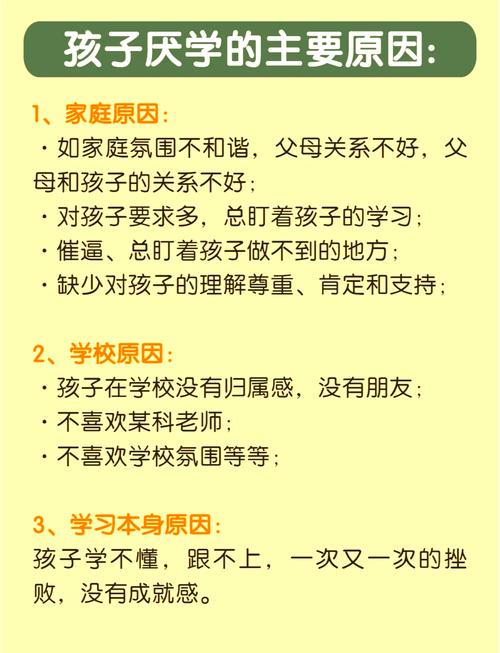

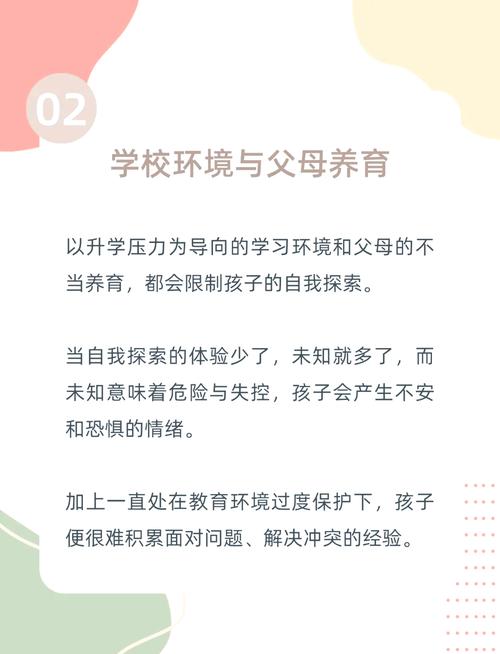

家庭期待的错位压力 心理咨询案例显示,62%的厌学学生家长存在"补偿性期待",将自己未实现的人生目标强加于子女,这种代际压力往往以"为你好"的形式隐性传递。

-

认知闭合需求受阻 当某高二男生发现苦学三年的选科方向与职业理想不符时,突然拒绝参加期末考试,这类"意义危机"往往爆发在目标体系重构的关键节点。

-

生理节律的隐形战争 青少年睡眠不足的常态化正在摧毁学习热情,某省教育厅调查显示,初中生日均睡眠时间较十年前减少1.2小时,这与抑郁症检出率的上升曲线高度吻合。

-

信息过载的认知瘫痪 短视频平台的碎片化信息正在重塑青少年的注意力模式,某实验班禁止手机入校后,学生的课堂专注时长提升了47%,但因此引发的亲子冲突也增加了3倍。

-

自我效能感的慢性侵蚀 "再努力也超不过前桌"的挫败感,正在重点中学形成特殊的"中等生困境",这类学生往往表现出突然的学业放弃,实质是长期累积的自我怀疑的总爆发。

应对策略:构建四维支持系统

-

家庭维度:从"管理者"到"容器" • 建立"空白时间":每周预留2小时无目的家庭对话 • 实施"情绪存款":记录3件当日值得肯定的细节 • 开展"角色互换":每月1次让孩子主持家庭会议

-

学校维度:超越分数评价体系 • 创设"微成功"体验:将大目标拆解为可达成的阶段任务 • 建立"学业生涯地图":可视化呈现知识积累过程 • 推行"错题嘉奖制":奖励有价值的认知偏差

-

社会维度:搭建过渡性成长空间 • 组织"职业体验周":提前接触多元社会角色 • 开设"城市探索课":在真实场景中培养问题解决能力 • 建立"学长导师制":构建跨年级的经验传承链

-

个体维度:重启内在动机系统 • 制作"能量手账":记录产生心流体验的学习瞬间 • 设计"个人成就博物馆":收藏代表成长里程碑的物件 • 实践"21天好奇计划":每天记录一个想要探索的问题

关键转折期的干预艺术

当学生首次表露厌学情绪时,教育者需要把握"黄金72小时"干预窗口: • 第1小时:专注倾听,禁用评判性语言 • 第12小时:提供选择性方案,建立掌控感 • 第24小时:引入第三方视角(可信赖的教师或学长) • 第48小时:创设小步成功体验 • 第72小时:共同制定弹性复课计划

预防机制:构建抗逆力培养体系

-

挫折模拟课程 通过设计可控的失败场景,如"解题马拉松"、"限时挑战赛",帮助学生在安全环境中体验并克服挫折。

-

意义建构工作坊 运用叙事疗法,引导学生将自己的学习历程转化为英雄之旅的故事模板,重新发现奋斗的价值。

-

认知弹性训练 教授"思维换框法",将"我必须..."转化为"我选择...",培养成长型思维模式。

教育者的自我革新

面对新时代的厌学挑战,教师需要完成三重角色进化:

- 从知识传授者变为学习生态设计师

- 从纪律维护者变为情绪调节师

- 从结果评价者变为过程鉴赏家

某实验中学的实践表明,当教师开始用"进步轨迹图"替代分数排名,用"个性化学程表"替代统一课表时,学生的到课率提升了29%,学习焦虑指数下降了41%。

教育的本质是点燃而非填塞,当我们将厌学危机视为成长的路标而非故障代码,就能在理解与陪伴中,帮助青少年重建对知识的热忱,这不仅需要教育智慧的更新,更需要整个社会对成长规律保持敬畏,每个突然不想上学的孩子,都在用特殊的方式呼唤着教育的本质回归——让学习重新成为一场值得奔赴的生命探险。