理解成绩波动背后的"冰山"

在上海市某重点高中任教的李老师发现,班里原本稳居前十名的王同学最近成绩持续下滑,当家长会上其母亲得知这个消息时,当场急得眼眶发红:"我们天天给他炖补品,花重金请名师辅导,这孩子怎么这么不争气?"这个场景折射出千万家庭的共同焦虑:面对成绩下跌,家长往往陷入"发现问题-施加压力-期待反弹"的应激反应模式,却忽略了水面下的巨大冰山。

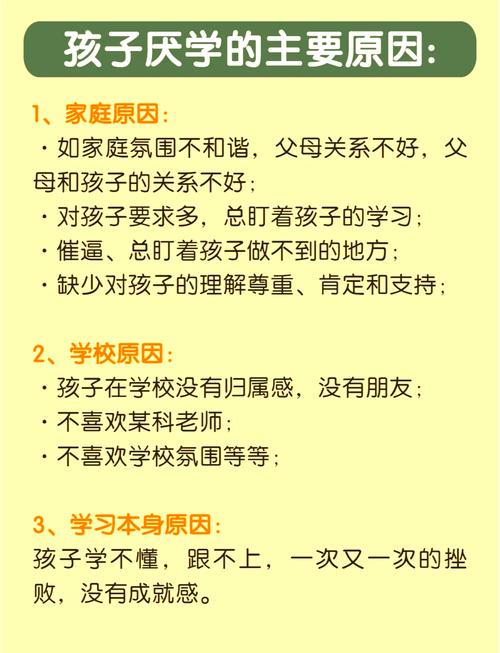

教育心理学研究显示,高中阶段学生的成绩波动存在显著的"三三定律":30%源于学习方法不当,30%源自心理状态波动,30%与家庭环境相关,仅有10%属于偶发因素,北京师范大学2022年发布的青少年发展报告指出,87%的高中生在遭遇成绩下滑时,首先产生的是对父母反应的恐惧而非学业焦虑。

构建有效沟通的四个基础

(一)建立"安全着陆"机制

杭州某重点中学的心理咨询室记录显示,每周平均有5名学生会躲在体育馆储物间哭泣,这些学生普遍反映:"考砸了根本不敢回家。"智慧的家长会在日常就建立"安全协议":明确告知孩子"成绩不是爱的条件",张女士的做法值得借鉴——她在儿子书桌前贴着手写便签:"无论考多少分,妈妈永远是你的头号粉丝。"

(二)培养"雷达式"观察习惯

与其纠结分数变化,不如观察细节:孩子的笔迹是否变得潦草?书包整理是否混乱?作息时间是否紊乱?这些都可能成为解码问题的钥匙,北京四中特级教师王金战建议家长建立"三问日志":今天眼神是否有光?交谈时语气是否轻快?完成作业后是否有成就感?

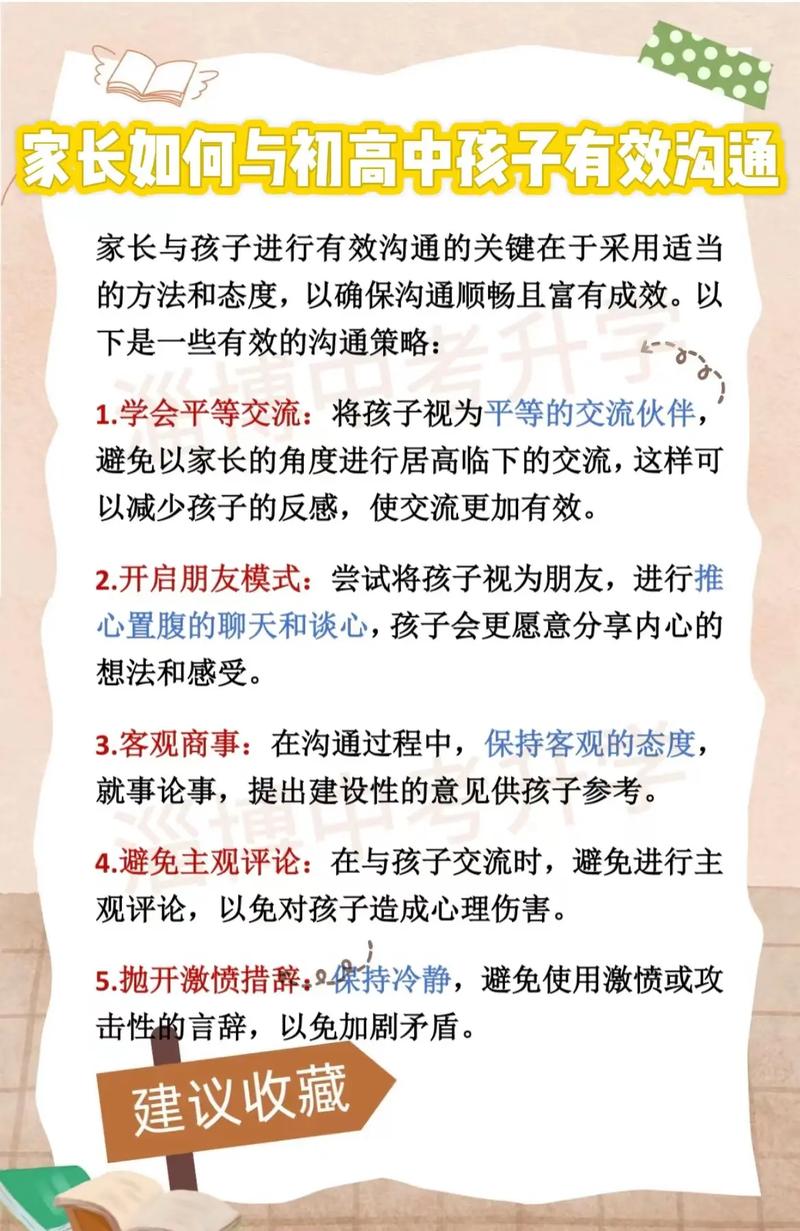

(三)重构家庭话语体系

将"为什么退步"换成"这次考试有什么新发现";把"必须进前十"改为"我们可以一起制定个小目标",语言学家研究发现,使用"我们"代替"你"的对话方式,能使孩子敞开心扉的概率提升63%。

(四)建立缓冲带机制

石家庄二中家长委员会倡导的"24小时冷静期"值得推广:得知成绩后不立即讨论,待双方情绪平稳后再沟通,这段时间家长可做三件事:整理孩子近三个月的作业本、联系任课教师了解细节、回忆最近家庭氛围变化。

分场景沟通策略指南

(一)月考失利现场应对

当孩子攥着试卷低头进门时:

- 肢体语言先于言语:轻拍肩膀、递杯温水

- 使用"三明治话术":"这次答题卡涂写很规范(肯定)→最后大题的第二小问是不是时间不够(共情)→周末我们试试新的时间分配法(建设)"

- 避免比较陷阱:"隔壁小明..."这类话语会使防御值瞬间提升

(二)持续下滑期的深度对话

面对连续三次退步:

- 选择非正式场合:放学路上、超市采购时开启话题

- 采用"侦探式提问":"最近老师调整过座位吗?""晚自习结束后通常做什么?"

- 引入第三方视角:"你们班主任说你这学期板报设计特别棒,这是不是占用了些时间?"

(三)突发性断崖式下跌处理

当排名暴跌超过20%时:

- 启动"三级响应":先联系班主任确认考场状态,再观察社交动态,最后考虑生理检查

- 使用"时光机"话术:"如果是三年后的你回看这次考试,可能会有什么不同想法?"

- 制定"微小进步计划":从每天弄懂1道错题开始重建信心

警惕沟通中的六大雷区

- "秋后算账"型:"早就说你该..."

- 情感绑架型:"你对得起妈妈的白头发吗?"

- 虚假共情型:"我理解你"(伴随冷笑)

- 灾难化思维:"这样下去考不上大学了"

- 对比伤害型:"你表姐当年..."

- 全盘否定型:"看来你不是读书的料"

上海交通大学附属中学的心理干预案例显示,踩中以上雷区的家庭,有78%会引发学生持续3个月以上的学习倦怠。

构建支持系统的三个维度

(一)打造家庭"能量补给站"

- 设置每周"无电子产品日"

- 开发家庭暗语系统:当孩子说"今天需要静音模式",代表需要独处空间

- 建立"进步银行":将日常小成就兑换成心愿币

(二)搭建校内外支持网络

- 与任课教师形成"铁三角":约定每月10分钟的专项沟通

- 组建跨家庭学习小组:3-5个家庭定期交流经验

- 善用社会资源:适当引入生涯规划师等专业力量

(三)培养成长型思维

- 将"失败"改为"暂时未成功"

- 制作"错题博物馆":给每个错误标注收获值

- 开展"学长计划":邀请大学生分享逆袭经历

超越分数的终极关怀

在武汉某重点高中的家长开放日,张爸爸的分享令人深思:"当我停止追问排名,转而关心女儿是否享受解出数学题的快乐时,奇迹发生了——她的成绩自动回升了。"这印证了教育学家蒙台梭利的观点:真正的成长发生在心灵自由舒展之时。

北京清华附中连续10年的跟踪调查显示,那些在成绩低谷期获得情感支持的学子,在五年后的职业发展中表现出更强的抗压能力和创新思维,这提醒我们:今天的沟通方式,正在铸造孩子未来的人生底色。

当分数成为时代洪流中的度量衡,智慧的父母应该成为那个稳住船舵的人,教育不是优胜劣汰的竞技场,而是生命影响生命的修行,当我们用理解代替质问,用陪伴取代焦虑,那些暂时低垂的麦穗,终将在春风中挺起金黄的希望。