在基础教育一线深耕的二十余年中,我见证过无数双从求知若渴到黯淡无光的眼睛,当我们谈论孩子厌学时,往往容易陷入表象的归因——懒惰、叛逆或意志薄弱,但通过对上千个案例的跟踪研究,我发现厌学现象本质上是教育生态系统失衡的集中投射,折射出现代教育场域中多重力量的复杂博弈。

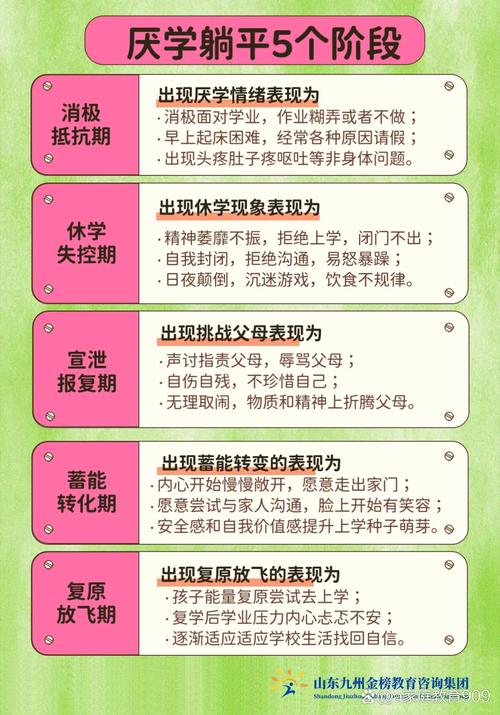

认知超载引发的学习恐惧症 当代教育最显著的悖论在于,知识获取越便利,学习焦虑却越严重,某重点中学的心理咨询档案显示,74%的厌学个案存在明显的"知识眩晕"症状,这种症状源于三重认知过载:课程内容的几何级增长使知识结构失去重心,跨学科整合的教改尝试在实施中异化为知识堆砌,超前学习造成的认知透支则彻底摧毁了学习节奏。

我曾跟踪过一个典型个案:五年级学生每天需要完成语数英三科预习、两套拓展练习、一小时在线外教课程,当他的错题本积累到第387道题时,突然出现严重的书写障碍,这个案例揭示的不仅是学习量的失控,更是教育者对学生认知发展规律的漠视,大脑前额叶要到25岁才发育成熟,而当前的教育节奏却要求儿童以成年人的认知效率运转。

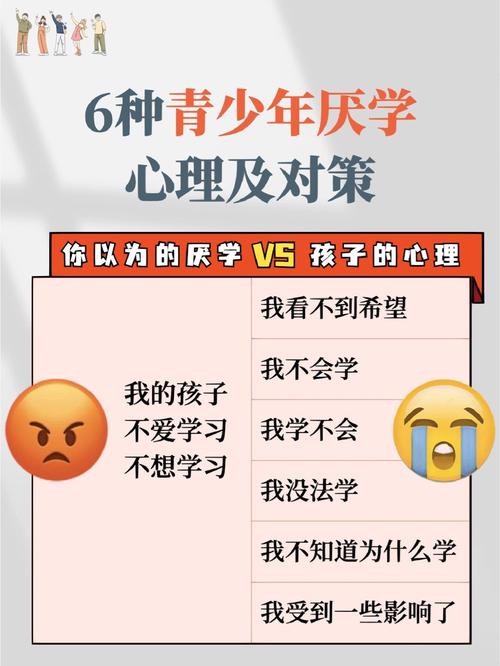

意义缺失导致的价值解构 在北京市青少年发展研究中心的最新调研中,62.3%的中学生表示"不知道学习为了什么",这种集体性的意义迷失,源于教育目标与生命体验的断裂,当知识被简化为考点,当成长被量化为分数,当未来被窄化为升学,青少年天然的价值追问系统就会启动自我保护机制。

某民办学校的教学实验提供了有力佐证:当物理教师将电路原理教学与社区路灯改造项目结合,原本逃课率最高的班级出勤率达到100%,这印证了杜威"教育即生活"的经典论断——只有让知识回归问题解决的本来面目,才能重建学习的内在驱动力。

关系失衡触发的心理隔离 教育本质上是关系的艺术,但现代教育场域中的关系网络正在发生危险畸变,家校沟通群变成压力传导器,师生互动退化为知识交易,同伴关系异化为竞争博弈,在某省重点中学的心理危机干预记录中,68%的厌学个案伴随人际关系障碍。

典型的代际冲突案例令人深思:当父亲将孩子月考排名下降2位定性为"重大事故"时,他关闭的不仅是沟通渠道,更是孩子对学习的情感认同,神经科学研究表明,持续的压力情境会导致海马体萎缩,这从生理层面解释了为什么情感伤害会直接削弱学习能力。

评价单一化造就的自我否定 标准化考试制度创造的"普罗克拉斯提斯之床",正在批量制造自我认知扭曲的青少年,某地教育质量监测数据显示,成绩在后30%的学生中,厌学情绪发生率是前30%学生的7.8倍,更值得警惕的是,所谓"优等生"群体中同样潜伏着隐性厌学危机——那些将自我价值完全绑定在分数上的孩子,本质上已丧失真正的学习兴趣。

多元智能理论提出三十五年后的今天,我们的评价体系依然困在语言和数理逻辑的牢笼中,当具有运动天赋的孩子因为坐姿不端被训斥,当拥有艺术才能的学生因"耽误学习"被禁止参加社团,教育就在亲手扼杀最珍贵的可能性。

突围路径:重构教育生态系统 破解厌学困局需要教育共同体的系统革新,在深圳某实验学校的改革案例中,通过构建"三维评价体系"(学术能力、实践智慧、人格成长),该校学生厌学率两年内下降43%,这个成功样本揭示的变革路径包括:建立弹性知识框架,让课程呼吸;创设真实学习情境,让知识生长;构筑支持性关系网络,让教育温暖。

教育者需要重拾"园丁"的智慧——不是按照既定图纸修剪苗木,而是为每颗种子提供适宜的土壤,当我们不再用工业流水线的思维对待生命成长,当教育重新成为发现天赋、滋养心灵的旅程,厌学阴霾自会消散,这需要教育者具备破茧的勇气,更需要整个社会对教育本质的深刻觉知。

在信息化浪潮重塑人类认知模式的今天,教育改革已不仅是方法论的更新,更是文明进阶的必然选择,唯有让教育回归启迪智慧、润泽生命的本源,才能帮助青少年在变动不居的时代找到锚定自我的力量,这或许就是破解厌学密码的终极答案——当学习成为生命自觉的延伸,每个孩子都能在求知之路上遇见更好的自己。