"李女士第三次接到班主任的电话时,手指不自觉地揪住了窗帘的流苏,十四岁的儿子连续三天逃课躲在小区篮球场,被发现时正对着篮板练习投篮,这个曾经把'我要考清华'挂在嘴边的孩子,如今连书包都不愿意打开。"这样的场景正在无数家庭上演,教育部2023年青少年心理健康白皮书显示,初中阶段厌学发生率高达21.3%,其中14岁正值爆发高峰期,这个既非懵懂儿童又未完全成熟的特殊阶段,如何正确引导孩子走出厌学困境,成为当代家长必须面对的成长课题。

理解青春期的心理地震

14岁的少年正经历着人类成长过程中最剧烈的脑部重构,神经科学家通过功能性磁共振成像发现,这个时期前额叶皮层与边缘系统的发育失衡,导致青少年在理性控制与情绪冲动间反复摇摆,当家长看到孩子突然摔门、拒绝沟通时,实际是杏仁核(情绪中枢)暂时主导了大脑决策。

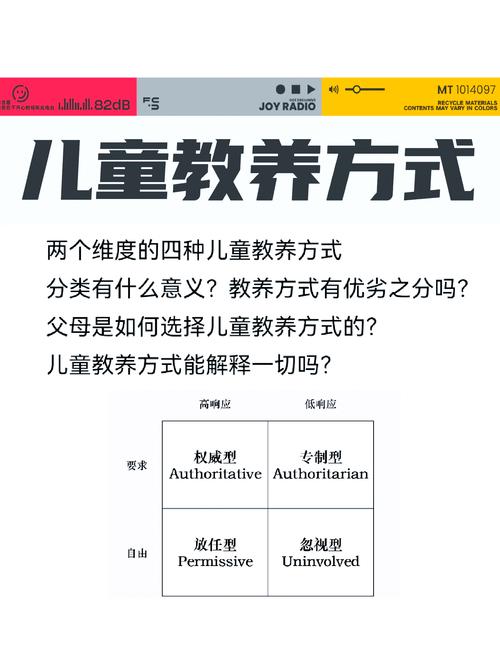

典型的发展心理学案例中,初二学生王明(化名)的转变极具代表性,原本品学兼优的他在寒假后突然拒绝上学,经心理咨询发现,真实原因是数学竞赛落选后产生的自我怀疑,这个阶段的孩子就像刚蜕壳的螃蟹,看似坚硬的外壳下包裹着最脆弱的自我认同,埃里克森心理社会发展理论指出,14岁正处于"自我同一性对角色混乱"的关键期,他们通过不断试错来确认"我是谁"这个终极命题。

厌学行为的深层解码

当孩子突然对学习失去兴趣,家长首先要做的是成为"侦探"而非"法官",临床心理学数据显示,62%的厌学行为背后存在未被察觉的心理诉求,常见的诱发因素包括:学业挫败感累积(如某学科持续落后)、社交困境(遭遇校园冷暴力)、家庭关系紧张(父母期待过高),甚至是生理因素(青春期激素紊乱导致注意力障碍)。

上海某重点中学的心理辅导记录显示,一个拒绝上学的女生最终被诊断为选择性缄默症,根源竟是两年前目睹校园霸凌产生的创伤后应激障碍,这类案例提醒我们,厌学往往只是冰山一角,需要家长穿透表象看到潜在的心理暗礁。

构建修复式教育生态

-

建立情感安全岛 与其质问"为什么不上学",不如说"最近是不是遇到了困难",北京师范大学家庭教育研究中心实验表明,采用"3F沟通法"(Fact事实-Feeling感受-Focus关注)能使亲子沟通效率提升40%。"妈妈注意到这周你有三天没交作业(事实),是不是学习上遇到了压力(感受)?我们可以一起想办法解决(关注)。"

-

重塑学习价值认知 带领孩子参观科技馆、参加职业体验活动,将抽象的知识与具象的未来连接,杭州某中学开展的"家长职业分享月"活动,让工程师父亲展示桥梁建模软件,医生母亲讲解病理分析,使83%参与学生表示重新认识了学习意义。

-

定制个性化成长方案 借鉴芬兰教育模式,与孩子共同制定"学习公约",包括每日基础任务、弹性空间和奖励机制,例如完成两小时作业后可自主安排运动时间,连续达标五天获得周末露营机会,关键在于让孩子参与规则制定,培养自我管理能力。

关键转折期的教育艺术

当孩子出现厌学征兆时,家长要警惕三个常见误区:情感勒索("不上学对得起我们吗")、过度补偿(请假旅游放松)、放任自流("想通了自然会去"),上海市精神卫生中心建议采用"三周观察法":第一周记录行为模式,第二周引入专业评估,第三周启动干预方案。

成功案例中的张先生分享:"发现女儿逃课后,我们请了三天事假,每天陪她去不同的场所——图书馆、花鸟市场、科技园区,不讨论学习,只是观察她的兴趣点,最后在植物园,她主动说起生物课上的困惑,我们才找到突破口。"

构建支持系统

专业力量的介入往往能打开新局面,当家庭调解效果有限时,可以寻求:

- 学校心理教师:进行专业评估和学习适应指导

- 教育咨询师:制定个性化学习规划

- 青少年心理门诊:排除注意力缺陷等生理因素 广州某三甲医院开展的"家校医"联合诊疗模式,使72%的厌学青少年在三个月内恢复常规学习。

在这个信息过载的时代,十四岁少年承受着前所未有的成长压力,2023年诺贝尔经济学奖得主克劳迪娅·戈尔丁的研究揭示,当代青少年的焦虑指数是三十年前的3倍,当孩子用厌学发出求救信号时,家长最需要的是保持战略定力——既要避免焦虑传导,又要展现解决问题的智慧。

教育的本质是点燃而非灌输,是唤醒而非塑造,当我们放下"必须立即返校"的执念,真正看见孩子内心那个正在经历风暴的年轻灵魂,教育才可能发生,就像那个在篮球场逃避上学的少年,三个月后在体育老师的引导下组建了校队,最终通过体育特招进入重点高中,每个孩子都有自我救赎的潜能,关键在于我们是否愿意给予等待开花的耐心,以及适合生长的土壤。