解读儿童课堂行为的深层逻辑

在北京市某重点小学担任班主任的第十二年,我接待过一位焦虑的母亲,她的儿子小宇在课堂上总是不由自主地摇动桌椅,课间追着同学满操场疯跑,回到家里却异常安静,常常把自己反锁在房间,这个典型案例折射出当代教育中一个普遍难题:如何正确理解并引导在校表现活跃、回家却拒绝沟通的儿童群体。

儿童发展心理学研究显示,7-12岁儿童的课堂活跃行为往往承载着多重信号,哈佛大学教育研究院2019年的追踪研究表明,63%的课堂异常行为实际上是对学习环境的不适应反应,数学课上频繁插话的孩子,可能是对抽象概念理解困难产生的焦虑转移;总爱招惹邻座同学的学生,可能是在寻求社交互动的正确方式。

在家庭教育咨询中心积累的案例显示,这类儿童回家后的行为模式往往呈现出"压力释放"与"心理补偿"的双重特征,白天在学校耗费大量精力进行自我控制的孩子,回到安全环境后容易陷入情绪倦怠,此时简单粗暴的批评教育不仅收效甚微,更可能加剧亲子关系的疏离。

构建情感联结:家庭教育的三个黄金时刻

-

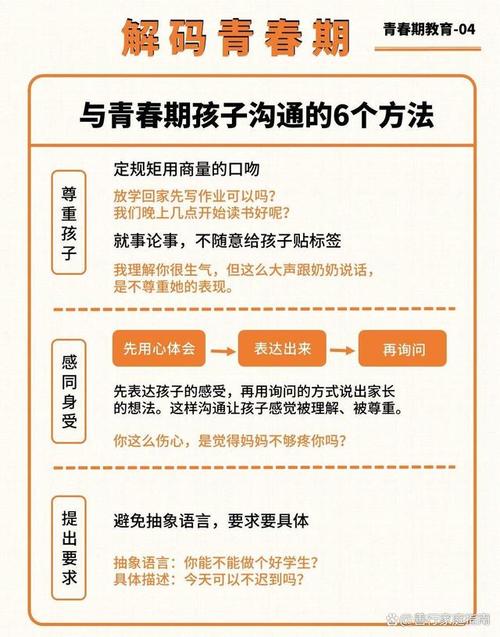

缓冲期的智慧:放学后30分钟情绪疏导术 北京师范大学家庭教育研究中心建议建立"情绪过渡仪式",当孩子背着书包进门时,家长可以先观察其面部表情和肢体语言,如果孩子显得烦躁,不妨递上一杯温水,轻声说:"今天过得不容易吧?"这个简单的举动能有效降低孩子的心理防御,海淀区某实验小学的跟踪数据显示,采用"先情绪后事件"沟通方式的家庭,孩子主动倾诉率提升47%。

-

复盘时的话术:将问题转化为成长契机 当需要讨论具体事件时,建议采用"情景重现+感受引导"模式。"听说你今天在科学课上做了个有趣的实验(具体事件),当时是什么吸引你想那样做呢?(开放提问)"这种对话方式比"为什么又捣乱"的质问更能激发孩子的反思,上海家庭教育指导中心的实践表明,使用成长型话术的家庭,孩子行为改善周期缩短60%。

-

规则建立的技巧:家庭会议的价值 每周举行的家庭会议是建立规则意识的有效载体,可以准备"行为观察本",用贴纸记录孩子每天的进步,周末共同复盘,重要规则建议控制在3-5条,如"发言前举手""他人说话时安静倾听",朝阳区某重点小学的实践案例显示,参与规则制定的孩子遵守度达89%,远超单方面制定规则的家庭。

家校协同的实践路径

-

信息共享机制 建议家长每周与班主任进行10分钟定向沟通,重点获取三个维度信息:具体行为表现、教师观察视角、同伴互动情况。"小宇这周在小组讨论中提了3次创意点子,但举手等待时容易坐立不安。"这样的信息交换比笼统的"表现不好"更有指导价值。

-

行为矫正方案 针对具体问题制定"21天习惯养成计划",比如对于上课插话现象,可以设计"发言积分卡",每完整听完同学发言再提问积1分,满20分兑换亲子活动时间,杭州某知名小学的跟踪数据显示,这种正向强化策略使课堂纪律问题减少52%。

-

能力培养模块 通过角色扮演游戏培养自我管理能力,家长可以设计"小老师"情境,让孩子讲解课堂内容,体验维持纪律的难度,广州某儿童发展中心的研究表明,经过6周情境训练的孩子,课堂专注度提升38%。

超越行为矫正:构建成长支持系统

-

运动能量释放计划 为精力旺盛的孩子设计结构化运动方案,例如每天放学后30分钟跳绳或篮球运动,既能消耗过剩精力,又能培养规则意识,清华大学附属小学的实践表明,规律运动的学生课堂专注时长平均增加22分钟。

-

优势智能开发 每个孩子都有独特的智能优势,对喜欢在课上画漫画的学生,可以引导其参与板报设计;对总爱拆卸文具的"破坏王",可以推荐参加机器人社团,北京某重点中学的跟踪数据显示,发挥优势智能的学生行为问题发生率降低67%。

-

情绪管理课程 教给孩子"情绪温度计"技巧:当感到烦躁时,用1-10分评估情绪强度,5分以下采用深呼吸调节,5分以上使用"暂停角"冷静,上海某知名心理咨询机构的案例显示,掌握情绪管理技巧的儿童,冲动行为减少58%。

教育者的自我修养

-

认知升级:理解儿童大脑发育特点 前额叶皮层要到25岁左右才完全成熟,这意味着儿童自控力发展是渐进过程,教育者需要建立合理期待,如7岁儿童持续注意力约15-20分钟,与其苛责"不专心",不如调整教学方法。

-

情绪管理:家长的压力疏导 建议建立"教育日志",记录每日教育心得,当感到焦虑时,可以写下:"今天小宇数学作业完成顺利,虽然英语朗读仍有困难,但比上周多坚持了3分钟。"这种积极记录能有效缓解养育焦虑。

-

关系重塑:从管理者到成长伙伴 定期进行"角色互换日",让孩子体验制定家庭规则,某家庭教育实验显示,经过角色体验的孩子,规则理解度提升41%,亲子冲突减少33%。

教育不是驯服野马的过程,而是帮助每匹小马找到适合奔跑的草原,当我们用理解的眼光看待孩子的"调皮",用科学的方法搭建成长阶梯,那些课堂上的小淘气,终将在爱与智慧的滋养中,成长为内心丰盈的追风少年,这个过程需要教育者保持敏锐的观察、持续的学习和温暖的坚守,因为每个行为背后,都藏着一个等待被读懂的灵魂。