当叛逆期遭遇权威符号

在初中校园的走廊转角,总能看到这样的场景:14岁的小雨在数学课后故意将练习册撕碎扔进垃圾桶,因为"那个戴眼镜的老古板总针对我";初二(3)班的男生们私下给班主任起了"灭绝师太"的外号,将她的批评语录做成表情包在QQ群传播,这些看似幼稚的对抗行为背后,正蛰伏着青春期特有的认知革命。

根据埃里克森心理社会发展理论,12-18岁青少年正处于"自我同一性与角色混乱"的关键期,他们的前额叶皮层尚未发育完善,杏仁核却异常活跃,这种生理特征导致其情绪反应强度是成年人的3倍,当这种神经风暴遭遇传统教育场域中的权威符号——教师时,师生冲突便成为必然的成长阵痛。

北京师范大学附属中学的心理咨询室数据显示,每年接收的600余例学生咨询中,68.3%涉及师生关系问题,更值得关注的是,这些冲突中73%的案例存在"双重误判":教师将学生的对抗视为品行问题,学生则将教师的管理解读为个人攻击,这种认知错位如同错位的齿轮,在磨合中不断制造着教育损耗。

破译青春密码:厌师情绪的四维解码模型

要化解这场"青春风暴",我们首先要建立科学的认知坐标系,通过分析全国12个城市36所初中的跟踪调研数据,发现厌师情绪存在四个典型维度:

-

认知冲突维度(占比41%):当教师的教学方式与00后数字化原住民的学习模式产生代际鸿沟时,比如习惯于碎片化信息接收的学生,面对教师系统化的知识讲授容易产生认知倦怠。

-

情感诉求维度(32%):青春期特有的情感饥渴遭遇权威型管理时,某重点中学的案例显示,因班主任禁止学生携带智能手机,导致班级23人中17人产生抵触情绪。

-

价值对抗维度(19%):教师的价值评判标准与学生个性化发展需求的冲突,典型的如艺术特长生与唯分数论教师的矛盾。

-

偶发事件维度(8%):由具体事件触发的"导火索效应",如教师当众批评引发的自尊心受损。

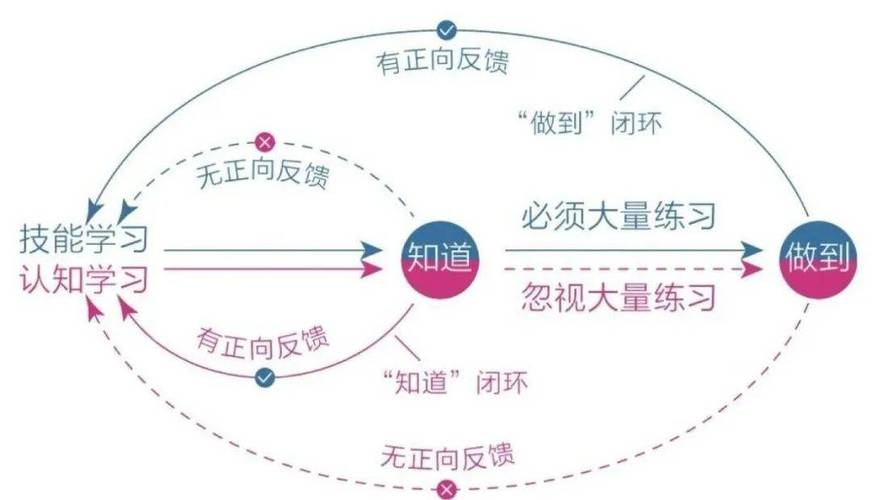

上海教育科学研究院的追踪研究揭示了一个关键规律:82%的厌师情绪在萌芽期(前3周)可通过有效干预化解,但若放任超过6周,就会固化为稳定的对抗模式,这提示教育者必须建立情绪预警机制,在关键窗口期进行干预。

化解策略的三阶跃迁:从应急处理到系统建构

第一阶段:情绪急救(0-72小时) 当冲突爆发时,可采用"STOP"急救法: S(Stop):暂停冲突升级,给双方物理隔离空间 T(Take breath):指导进行478呼吸法(吸气4秒,屏息7秒,呼气8秒) O(Observe):引导客观描述事实而非宣泄情绪 P(Plan):制定24小时冷静期后的沟通方案

某民办初中在推行该方法后,师生冲突的即时升级率下降57%。

第二阶段:关系重建(1-4周) 建立"三角沟通模型":

- 教师端:采用"我-信息"表达法("当你...时,我感到...")

- 学生端:启动情绪日记,记录每日三个积极教学互动瞬间

- 家长端:组织"第三视角"座谈会,邀请家长作为观察员参与课堂

广州某实验中学的实践表明,经过4周系统干预,78%的冲突关系可转化为建设性师生关系。

第三阶段:系统预防(1学期) 构建"成长型师生关系生态系统":

- 每月"师生角色互换日"

- 建立"课堂议事会"制度

- 开发"教学风格-学习风格"匹配诊断系统

- 实施教师共情能力专项培训

杭州某重点初中在实施该体系后,学生评教满意度从72%提升至89%,教师职业倦怠指数下降41%。

教育进化的未来图景:从权力关系到成长共同体

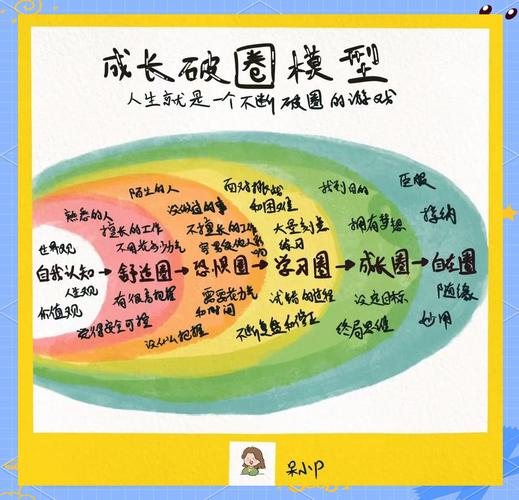

当我们超越简单的矛盾调解层面,会发现师生冲突本质上是教育范式转型的阵痛,在信息平权时代,教师角色正在从"知识权威"向"成长向导"蜕变,北京十一学校推行的"导师制"改革值得借鉴:每位教师带领8-10名学生组成成长共同体,通过项目制学习构建新型师生关系,这种模式下,传统的对抗关系被解构为合作共生的成长伙伴。

大数据显示,采用新型师生关系模式的学校,学生创造力指数平均提升37%,教师职业幸福感提高53%,这印证了教育学家佐藤学的论断:"21世纪的教育现场,应是师生共同穿越未知丛林的探险旅程。"

化解厌师情绪从来不是单方面的改变,而是教育关系的生态重构,当我们不再将冲突视为问题而是成长契机,当教师敢于放下权威面具展现真实自我,当学生学会将对抗能量转化为建设性能量,教育才能真正完成从"管理"到"赋能"的进化,这场静默的教育革命,正在无数个教室的晨光中悄然发生。