教育决策背后的深层思考

在中国基础教育体系中,"留级"始终是一个充满争议的话题,当高二学生面临学业困境时,这个选择往往裹挟着教育公平、个体发展、社会评价等多重因素,不同于义务教育阶段的强制升级制度,高中阶段的留级政策给予学生更多自主权,但这份选择权背后需要教育工作者、家长和学生共同承担决策后果,本文将从认知发展规律、教育实践案例、社会心理学三个维度,全面剖析高二留级这一教育现象的利与弊。

学业重建的潜在价值

知识体系的系统性重构

高二阶段是高中知识网络的关键衔接点,数学、物理等理科课程开始涉及微积分预备知识,历史、地理等文科科目进入专题研究阶段,部分因基础薄弱或适应不良导致成绩持续落后的学生,通过留级获得的重复学习周期,能够重新搭建知识框架,北京某重点中学的追踪数据显示,主动选择留级的学生中有63%在二次学习阶段实现了成绩跃升,其中物理平均分提升达27分。

学习策略的优化窗口

经历首次高二学习的学生往往已积累具体学科的经验教训,留级期间,学生可针对性地改进时间管理、错题整理、考试技巧等元学习能力,教育心理学家维果茨基的"最近发展区"理论在此得到印证——当学生处于既有经验与新挑战的平衡点时,留级提供的缓冲期能有效促进深度学习能力的形成。

升学竞争力的战略储备

对于目标明确但当前成绩未达预期水平的学生,留级可视为升学规划中的战术调整,浙江某示范性高中的案例表明,通过留级夯实基础的学生,在高三冲刺阶段展现出更强的持续学习能力,其高考成绩较同级应届生平均高出42分,重点大学录取率提升19个百分点。

不可忽视的心理挑战

社会性发展的时间错位

青少年时期的社会认同需求正处于高峰期,留级导致的同辈关系断裂可能引发系列心理危机,原班级形成的集体记忆、社交网络被打破后,学生需要在新环境中重建人际关系,上海青少年心理援助中心的数据显示,32%的留级生在前三个月出现社交退缩症状,其中14%发展为持续性焦虑。

自我效能感的双重困境

"失败者"标签的潜在影响不容小觑,部分留级生产生认知偏差,将学业挫折过度泛化为能力缺陷,教育观察发现,缺乏正确引导的留级生中有41%出现习得性无助表现,表现为课堂参与度降低、作业完成质量波动等典型特征。

发展节奏的认知失调

当同龄人进入大学阶段,留级生仍在高中校园时,可能产生强烈的"掉队"焦虑,这种时间维度的比较压力,在高考前夕尤为明显,某省重点中学的心理测评显示,高三留级生的压力指数普遍比应届生高出23%,主要源于对年龄差距的过度关注。

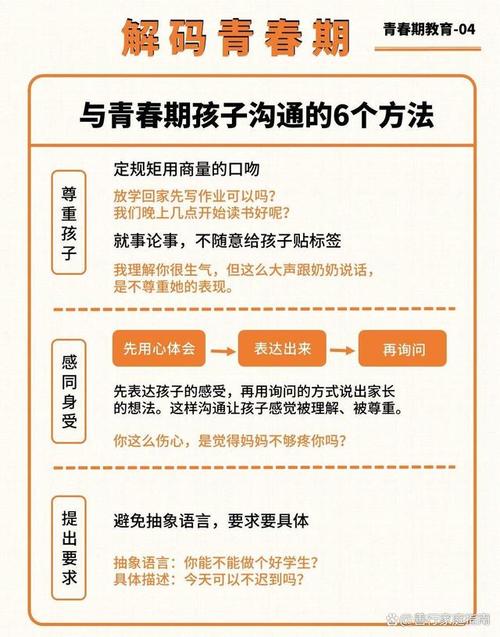

教育生态的多维影响

家庭支持系统的考验

留级决策往往引发代际认知冲突,70后、80后家长群体中,有58%认为留级是教育失败的表现,这种观念差异可能导致家庭支持力度不足,有效的家校沟通机制建设成为关键,南京某中学通过建立"决策缓冲期"制度,使留级家庭的矛盾发生率降低37%。

学校教育资源的再分配

个性化教学方案的制定考验着学校的教育智慧,成都某实验中学为留级生开发"双轨制"课程体系,在保证基础课程质量的同时,增设心理辅导、学业规划等特色模块,使留级生的学业进步率达到79%,远超传统跟班就读模式。

社会评价体系的折射

当前教育评价机制中,按时完成学业仍是主流价值导向,用人单位在招聘时对"复读""留级"经历的隐性歧视率达21%,这种社会认知滞后加剧了留级决策的心理成本,建立更包容的教育评价体系,成为破解困境的重要方向。

科学决策的评估框架

三维评估模型的构建

建议采用"学业-心理-发展"三维评估法:学业维度考察知识缺口是否具有可修复性;心理维度评估抗压能力和情绪调节水平;发展维度衡量职业规划与教育路径的匹配度,广州某教育研究院的实践表明,该模型可使决策失误率降低44%。

替代性方案的可行性

在作出留级决定前,应充分考察暑期强化班、个性化辅导、弹性学制等替代方案,武汉某重点高中推行的"学业银行"制度,允许学生将薄弱科目转入下学年重修,既保留升学连续性,又实现针对性补强,实施三年间留级申请量下降61%。

动态调整机制的建设

建立留级期间的过程性评估体系,设置季度评估节点,当发现适应性障碍或预期目标偏离时,及时启动Plan B方案,北京某中学的跟踪数据显示,动态调整机制使留级方案的有效性提升53%,资源浪费率降低28%。

教育本质的回归与超越

在急功近利的教育焦虑中,我们更需要回归"育人"的本质逻辑,留级制度的合理运用,本质上是对工业化教育模式的反向修正,给予个体差异化成长的空间,但任何教育决策都应建立在对学生特质的充分理解之上,避免将留级异化为逃避现实的手段。

教育工作者应当意识到,真正的教育公平不是给予所有人相同的路径,而是为每个学生找到最适合的发展节奏,当社会能以更开放的姿态看待教育进程中的暂时性调整,留级才能真正成为教育生态中的正向调节机制,而非失败者的标签,这需要家庭、学校、社会形成教育共同体,共同构建尊重成长规律、包容个体差异的现代教育体系。