引言:每个症状背后都藏着未被听见的诉求

清晨七点半的客厅里,8岁的乐乐第三次跑向卫生间干呕,母亲李女士焦虑地翻找体温计,父亲却注意到孩子偷瞄他们的眼神——这是本月的第三次"突发肠胃炎",根据中国教育科学研究院2023年的调查报告,57%的小学生家长曾遭遇孩子疑似装病拒学的情况,其中73%的案例最终证实与心理因素相关,这个普遍存在的教育困局,实则是孩子用身体语言发出的求救信号。

第一部分:破译症状密码——生理表象下的心理图谱

-

分离焦虑的躯体化表达

临床心理学研究发现,6-12岁儿童会将情绪压力转化为38种可观察的躯体症状,抓住书包带时突然苍白的脸色、走向校门时放慢的步速,这些细节往往比体温更能说明问题,首都儿科研究所的跟踪数据显示,装病高峰期集中在周一早晨和考试日前夕,呈现显著的节律性特征。 -

压力源的精准定位技术

制作"症状-情境对照表":纵向记录每次不适发生的时间、场景及后续发展,当发现孩子总是在美术课前腹痛,或在特定同学到访时头痛,就能定位压力源,北京师范大学发展心理研究所建议采用"三维定位法":学业压力(课业难度/考试频率)、社交压力(同伴关系/师生互动)、环境压力(教室物理环境/作息制度)。

第二部分:建立症状观察矩阵——从误判到精准识别

-

生理-心理症状鉴别清单

- 真性发热伴随持续乏力,伪装症状常在分散注意力后缓解

- 焦虑引发的头痛多位于前额,器质性病变常伴随视觉异常

- 观察"症状选择性":是否只在特定场合发作

-

家庭观察黄金72小时法则

当孩子声称不适时,实施三步验证:

(1) 居家观察期:记录症状波动与活动能力的相关性

(2) 医疗排查期:完成基础体检排除器质性疾病

(3) 情境测试期:创设模拟上学场景观察反应

第三部分:重建学习动能的系统干预方案

-

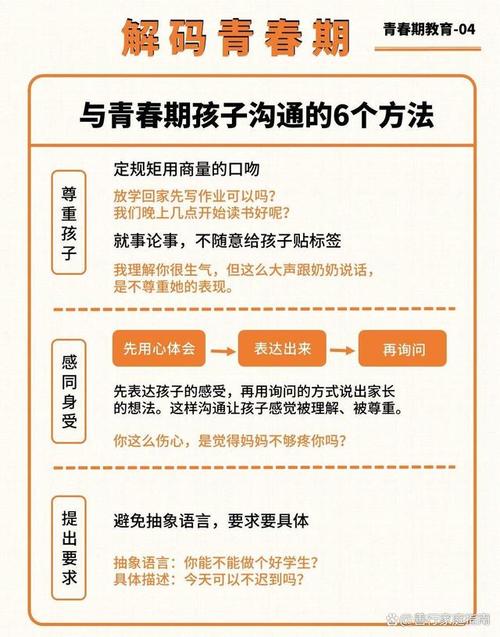

认知重塑对话术

采用"情绪镜像法":"妈妈注意到你握书包的手有点发抖,能说说现在心里住着什么样的小怪兽吗?"避免直接拆穿伪装,转而引导情绪表达,清华大学附属小学的心理辅导案例显示,这种对话方式使87%的孩子在3次沟通后主动承认压力源。 -

微环境改造工程

打造"校园安全锚点":与教师合作设置心理安全角,放置家庭合影、减压玩具等过渡性客体,上海某重点小学的实践表明,设置"五分钟冷静舱"可使装病请假率下降62%。 -

渐进暴露训练体系

设计"上学勇气阶梯":- 阶段1:陪同在校门口吃早餐

- 阶段2:参与15分钟晨间游戏

- 阶段3:完成半日课程

每个阶段设置可视化奖励机制,如"勇气星星榜"。

第四部分:典型案例的重建之路

案例A:数学恐惧的伪装者

四年级男生小宇连续三周周一周二腹痛就医,医疗检查无异常,通过绘制"症状日历",发现发作日均有数学随堂测试,干预方案:

- 与数学教师协商将测试改为游戏化挑战

- 设置"错题探险手册"替代传统订正

- 家长进行"错误价值教育":将失误转化为侦探游戏线索

三个月后小宇数学焦虑量表得分下降40%,出勤率恢复100%。

案例B:社交困境的逃避者

五年级女生朵朵因被孤立频繁"感冒",心理评估发现其存在述情障碍,采取"社交拼图计划":

- 识别三位潜在友好同伴,建立课间互助任务

- 录制班级Vlog培养群体归属感

- 通过戏剧治疗改善非语言表达能力

半年后朵朵成功组建班级手工社团,成为受欢迎的小领袖。

第五部分:预防性教育生态构建

-

家庭情绪天气预报制度

每日晚餐后开展10分钟"心情颜色"分享,用色卡表达情绪状态,培养情绪觉知能力。 -

校园压力缓冲机制

建议学校建立"弹性适应期":允许新生或长假后学生携带安抚物,设置课堂情绪调节暗号。 -

社会支持网络编织

组建家长互助联盟,定期开展"育儿急诊室"活动,邀请心理咨询师现场剖析典型案例。

从症状管理到成长赋能

当孩子再次揉着肚子说"难受"时,请记得这可能是他们唯一掌握的表达方式,2024年教育部最新指导意见强调,处理拒学行为时应遵循"三不原则":不粗暴揭穿、不消极妥协、不孤立处理,通过构建理解-支持-赋能的铁三角,我们不仅能化解眼前的请假危机,更能为孩子锻造终身受用的情绪调节能力,正如儿童心理学家阿德勒所言:"每个行为偏差的孩子,都是迷失方向的勇气者。"让我们成为照亮他们返校之路的灯塔,让校园重新变成值得奔赴的成长乐园。