"每天写作业都要磨蹭到11点!""不盯着就发呆玩橡皮!"这样的抱怨在家长群中屡见不鲜,作为从业20年的教育心理学研究者,我发现作业拖延症已成为当代家庭教育的重要痛点,2023年教育部基础教育质量监测数据显示,我国中小学生平均每天作业耗时2.8小时,其中无效时间占比高达37%,这个数字背后,是无数个被作业困扰的夜晚和日益紧张的亲子关系,本文将深入解析作业拖延的心理机制,提供切实可行的解决方案。

拖延行为背后的心理密码

当孩子趴在作业本前迟迟不动笔时,家长常将其简单归结为"懒惰"或"不听话",实则不然,拖延行为是复杂心理机制的产物,脑科学研究表明,前额叶皮质发育要到25岁才完全成熟,这意味着儿童青少年天生缺乏成熟的自我管理能力,就像8岁的小明,面对数学应用题时总要先玩半小时文具,这其实是面对困难的本能逃避反应。

环境刺激的过度干扰同样不可忽视,某重点小学的课堂观察发现,普通学生平均每5分钟就会分心一次,当家庭环境中存在电视声、手机提示音、零食诱惑时,孩子的注意力系统就像不断被敲击的玻璃,难以保持完整状态,更值得警惕的是,有些孩子的拖延源于习得性无助——多次努力后仍达不到家长要求,逐渐形成"做不好不如不做"的消极心理。

构建高效学习系统的三大支柱

-

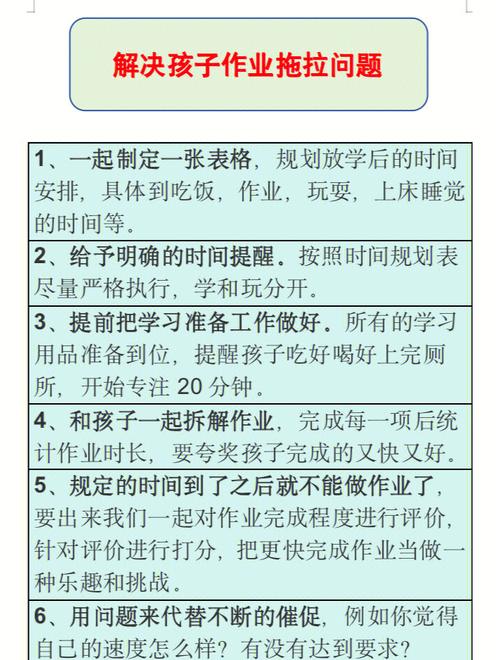

时间管理训练法 番茄工作法的儿童版改造值得推荐,将25分钟专注时间缩短为15分钟"学习番茄",配合5分钟自由活动,使用沙漏代替电子计时器,既能避免电子干扰,又具象化时间流逝,海淀区某实验小学的实践表明,这种方法使作业效率提升40%,关键在于要让孩子自主制定计划表,家长仅需提供贴纸、印章等可视化奖励工具。

-

学习环境优化术 清华大学环境行为学团队研究发现,书桌面积与学习效率呈U型曲线关系,0.8-1.2平方米的桌面最适宜,过大会分散注意力,过小易产生压迫感,建议采用"三区划分法":左边放参考资料区,中间作业区,右边工具区,灯光选择4000K色温的LED灯,照度维持在500lx左右,这样的光环境最利于保持专注。

-

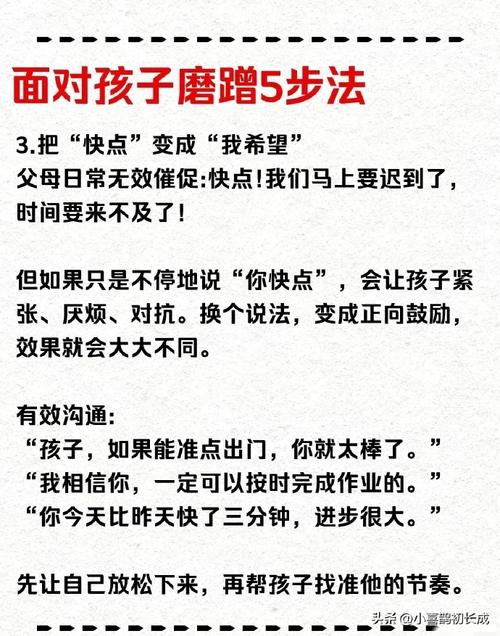

亲子互动新模式 避免"监工式"陪读,转变为"教练式"引导,当孩子遇到难题时,不要说"这么简单都不会",而应说:"这道题确实有挑战性,我们先把已知条件列出来好吗?"定期召开家庭学习会议,让孩子担任主持人,复盘本周作业情况,朝阳区家庭教育指导中心的跟踪调查显示,采用这种方式的家庭,孩子作业主动性提升65%。

破解具体场景的实战策略

作文"难产"的小美 症状:盯着作文题1小时写不出开头 处方:实施"思维导图法",先让孩子用彩笔画出相关联想,不要求文字工整,比如写"我的妈妈",先画出厨房、医院、自行车等场景符号,再选择3个重点展开,某少儿作家培训营数据显示,这种方法使写作耗时减少58%。

数学作业"打瞌睡"的浩浩 症状:遇到计算题就哈欠连天 处方:引入"游戏化学习",将口算题变成"超市大采购"游戏,答对一题获得1元虚拟货币,集满10元可兑换实物奖励,某在线教育平台的实验表明,这种方式使计算准确率提升32%,速度加快27%。

长远发展的教育智慧

作业效率的提升不能止步于技术层面,北京师范大学附属小学的纵向研究发现,那些在小学阶段养成自主规划能力的学生,到中学后学业适应能力明显更强,家长要学会"战略性撤退",逐步将管理权交还孩子,可以尝试"责任阶梯法":第一周全程陪伴,第二周每20分钟查看一次,第三周完全自主,家长只负责签字。

要警惕"效率至上"的误区,某市重点中学的调查显示,过度强调速度的学生,知识留存率比适度思考的学生低41%,教育不是生产线,适当的停顿思考恰恰是深度学习的必经之路。

改变作业拖延症没有特效药,但科学的方法能让这个过程事半功倍,每个拖延时刻都是教育的契机,当10岁的小雨第一次主动在晚饭前完成作业时,妈妈没有说"早该这样",而是惊喜地问:"你是怎么做到的?"这个提问,开启了一场珍贵的自我反思式对话,教育的美好,往往藏在这样的细节里,让我们用智慧点燃孩子的内驱力,让学习真正成为一场发现自我的旅程。

(全文共1187字)